|

恋ヶ窪から久米川へ 恋ヶ窪から久米川までは台地の広野をとおる道でした。 いや、むしろ、水にかつえて、幻の「逃げ水」を追い・・・、ニワカ雨にかくれ宿もなく 明治の地図でたどっても、確かな跡は見えません。地名さへ確認が難しくなりました。

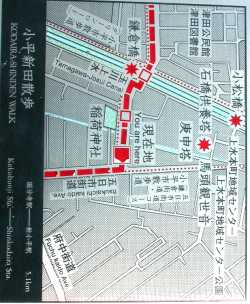

江戸名所図会は「恋ヶ窪」の様子をこんな風に描きます。 恋ヶ窪・熊野神社から出発

図中、恋ヶ窪の書き込みの右上の丘に熊野神社があり、そこが今回の出発点です。

突き当たりは西武国分寺線の線路に遮られ、道はさらに北に延びます。

そして、現在の府中街道と交差し

府中街道(イトーヨーカドー)側から見た旧鎌倉街道(左への細道)

恋ヶ窪交差点。この100メートルほど手前を右に入る細道があり、旧鎌倉街道といわれます。

しかし、その裏には、府中街道の騒音をよそに、こんな農地が点在します。 かっての陸稲や麦から、お茶や柿、栗、梨、ブドウの栽培に変わりました。 旧道は影も形も見えませんが、そのはずで、明治の地図には見あたらないし、大正末から昭和初期にかけて、この地域を調査した「高橋源一郎」氏は、その時点で、次のように言っています。 『・・・厳密にいえば恋ヶ窪部落及び是より北の台地に於ける遺跡は、南方台地に於けると反対に、甚だ不明瞭である。然れども今の恋ヶ窪部落の中を通ったことだけは、南方台地に於ける遺跡のみを以てしても、充分に類推し得る。尚古道は北に進んで小平村上鈴木二つ塚より小川に出で、通称鎌倉と称する家の所在地を経由したと伝える。』(武蔵野歴史地埋 第三冊 p481−482 旧漢字は置き換えました) また、昭和40年頃、この地域を歩いた「栗原仲道」氏は 『・・・一面の畑で道らしいものはない。仕方ないのでここから先は府中街道を歩いた。このあたりは今では住宅地となっている。間もなく右手に西武線の恋ヶ窪駅があり、さらに進むと西武線を越える。・・・』 としています(鎌倉街道をゆく 埼玉新聞社 p156)。私も、何度か同じ経験をして、新田開発の耕地整理の時、古い道も付け替えられたのだろう等と思いながら歩きました。なお、栗原氏は北側から歩いているので、西武線の恋ヶ窪駅は右手になりますが、今回は南側から歩いているので、左になります。 二ツ塚 「高橋源一郎」氏の言う「二つ塚より小川に出で、通称鎌倉と称する家の所在地を経由」をもとに、二ツ塚を訪ねます。 高橋源一郎氏は二ツ塚について、さらに、次のように述べます。 二つ塚は、「寝ながらABCを聞くこととなる。思へば仕合せな古塚である。」とユーモアを含めながら、津田塾大学の近くで、玉川上水に接する林の中にあることを指摘しています。しかし、困ったことに、それと思えるところへ行っても、皆目見当が付かず、跡形もなくなってしまっています。

二つ塚バス停 そして、バス停にだけその地名が残るようになりました。しかも、そのバス停は府中街道と五日市街道の交差点近くにあるため、何となくその近くと思いこむから危険です。 二ツ塚は、府中市と東村山市の間にあった一里塚の跡と説明されることもありますが、東村山市のものは「境塚」とされ、その性格を確定するには、なお調査が必要でしょう。二ツ塚がそのような状況なので、もう一つの上鈴木稲荷神社を訪ねます。 上鈴木稲荷神社

注意すれば、五日市街道から参道が見えますが、大きな松の木が目印です。

いかにも新田開発集落の神社らしく、静かにたたずんでいます。神社の案内表示には 『この稲荷神社のある玉川上水南沿いは上鈴木(かみすずき=現上水本町)といい、鈴木新田の中の一つに属する。本神社は享保8年(1723)3月、新田開発の際に親村である貫井村(ぬくいむら=現小金井市貫井町)から稲荷神社を勧請し鎮守として遷祀したものである。・・・』 と説明されています。江戸時代に勧請された神社ですが、地図の上では、恋ヶ窪と小平市が指定する「鎌倉街道」の延長上にあり、かって「二つ塚稲荷」と呼ばれたこともあるようで、いまでは旧道を訪ねる一つの指標に考えられそうです。

神社の東側にある道です。道路標識には「旭が丘中通り」とあります。『住宅地になるとき区画が整理されて道路も変わったのでしょうが、この近くを鎌倉街道が通っていたと聞いています』という地元の方の言葉が印象的でした。直進すれば、突き当たりが、五日市街道、玉川上水です。 「鎌倉橋」

玉川上水に「鎌倉橋」が架かっています。この名が誤解の元で、この橋があるから、連なる道が「旧鎌倉街道」という説明を聞くことがあります。 橋は昭和52年に新設されています。玉川上水は江戸時代につくられましたが、その時、鎌倉街道に関する何らかの伝承があって、この橋が架けられ、「鎌倉橋」の名がつけられたものではありません。昭和52年、新設する時に、伝承をもとに名付けられたものと思われます。

併流する玉川分水のもう一つの橋を渡ると、道が住宅地の間を一直線に進みます。 まいまいず井戸

玉川上水を越え、鎌倉橋を渡ったところです。左画像がその道路で道路左側に津田塾大学が位置します。右画像は府中街道で、左画像の道路は府中街道の一本東側になります。左画像の住宅地(=津田塾大学の東側でこの道路との間=画面左側)に、まいまいず井戸の伝承があります。 高橋源一郎氏も訪ねていますが、小平市教育委員会発行の「郷土こだいら」では、次のように伝えます。 『明暦二年(一六五六)小川村の開拓以前は、この地、鎌倉街道沿いには、人家など一軒もなく、一面のすすきにおおわれた無人の荒野であった、『続日本後記』天長十年(八三三)五月十一日の条に、

参考 埼玉県狭山市 七曲がり井戸 「郷土こだいら」が言うように、この地域は、玉川上水建設以前は台地の比較的高いところで、川もなければ、湧き水も、池もない、全く水気のない、荒野であったことが伝えられます。もし、ここに、鎌倉時代に遡る、まいまいず井戸があったとしたら、旧鎌倉街道の位置の確率が相当高まるでしょうが、残念ながら、上記の通りです。 近くに住む古い居住者は言います。 『大正末から昭和初めの頃、ここを通った人(=高橋源一郎)が、すり鉢井戸の跡が残っていると言っていますし、小平市教育委員会が出版した「郷土こだいら」でも、まいまいず井戸の言い伝えを紹介し、「地下から掘り出された色の変わった小石が無数に散在し、・・・」と書いてありますが・・・?』と聞くと 『・・・そうかい、ここで、まいまいずを掘るとしたら、水層が深くって、羽村にあるのと比べたって、条件が過酷過ぎて成功率は少なかったんじゃないですかな・・・』

|