| 秋 月(朝倉市) |

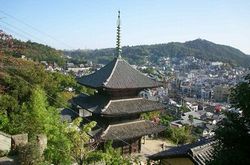

秋月は、周囲を山に囲まれた小盆地にあり、戦国時代から古処山を源流とする野鳥川沿いに開けた城下町。江戸時代には、福岡藩の支藩として成立した秋月藩黒田氏5万石の城下町として栄えた。街路や屋敷地割がよく旧態を留め、武家屋敷や町家、社家等の伝統的建造物も残り、周囲の豊かな自然と相俟って特色ある歴史的景観を伝える。秋月城址周辺の桜や秋の紅葉も見事で、「筑前の小京都」といわれる風情を醸しだす。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 |

|

| 知 覧(南九州市) |

知覧は、薩摩藩政時代に113外城の一つとして栄え、武家屋敷群を中心とした町が作られた。今も武家屋敷群が残り、領主の御仮屋を中心とした道路割りが旧態をよく保持するとともに、通りに面した石垣の上に生垣が連なり庭園都市的な造りを見せ、美しく整然とした町並みは、古くから「薩摩の小京都」と呼ばれている。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、同時に地区内の7つの庭園が、「優れた意匠で構成されており、またその手法は琉球庭園と相通じるものがあり、庭園文化の伝播を知る上でも貴重な存在である。」として国の名勝に指定されている。また、知覧は太平洋戦争末期に本土南端の陸軍特攻基地が置かれた場所としても知られる。 |

|

| 富 田 林 |

富田林は中世末期に成立した寺内町と呼ばれる宗教都市。戦国時代末期の永禄3年(1560)、本願寺一家衆の京都興正寺第14世の証秀上人が、富田の「荒芝地」を銭百貫文で購入。興正寺別院の御堂を建立し、上人の指導のもと近隣4か村の庄屋株「八人衆」が中心となり開発が行なわれた。町内は南北六筋、東西七町に整然と区画され、周囲には土居をめぐらしていた。江戸時代以降は、周辺地域の物資の集積地として商業活動が継続し、在郷町として発展。現在も成立期以来の町割が良く残り、街路沿いには入母屋造又は切妻造で平入・本瓦葺の大規模な町家が軒を連ねていて、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。また、国の重要文化財に指定されている旧杉山家住宅は、明星派の歌人・石上露子の生家でもある。 |

| 角 館(仙北市) |

みちのくの小京都・角館は、元和6年(1620)にこの地方を領していた芦名義勝によって造られた城下町。三方を山に囲まれ、檜木内川自然の堀となり、南の玉川筋によって仙北平野に開いている地形は城下町を形成するために最も適した場所であった。町の中央部の広場は「火除け」と呼ばれる場所で、ここが武家町と商人町を区分する場所となっている。 北側に位置する武家町は深い木立が覆い、南の商人町は町並みがびっしりと埋めている。町が造られた当時、武家屋敷80戸、商家350戸と数えられ、秋田藩の支藩としては最大の城下町であった。以来390年余、町の形は大きく変わっておらず、特に内町という武家町は、道路の幅から曲がり角一つまでそのまま残っており、昭和51年(1976)に重要伝統的建造物群保存地区に選定された。 また、角館は桜の名所でもあり、武家地のシダレザクラは「角館のシダレザクラ」として国の天然記念物に、檜木内川左岸堤防の桜並木は「檜木内川堤(サクラ)」として国の名勝に指定されている。 |

| 弘 前 |

戦国時代に津軽統一を果たした津軽藩祖・為信が、慶長8年(1603)に、町割りや、新城の建設を計画。 新城の建設は、2代藩主信枚に受け継がれ、慶長16年(1611)に完成し、城下町・弘前が誕生した。以後、津軽地方の政治・経済・文化の中心として繁栄することとなる。400年の深い歴史を持つ街であり、第二次世界大戦の戦災を運良く免れたこよから、現存12天守の一つである弘前城をはじめ、古くからの伝統建築物、寺院と明治・大正時代のノスタルジックな雰囲気漂う洋風建築が今も残っており、和洋折衷の街並を楽しむことができる。 弘前公園の北側の仲町は、藩政時代に御家中屋敷と呼ばれたところで、昭和53年(1978)に重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 また、8月に行われる「弘前ねぷたまつり」は全国的にも有名な祭りで、国の重要無形民俗文化財に指定されている。 |

| 大内宿(下郷町) |

大内宿は、会津若松と日光を繋ぐ会津西街道(下野街道)の宿場町。江戸時代に入り街道が整備されると、会津西街道は会津藩や新発田藩、村上藩、米沢藩の参勤交代に使用され、経済的にも廻米道として利用されるなど、重要視された。明治維新後は街道制度が廃止され主要交通機関から外れたことで次第に人や物資の往来が現象し衰退していくが、このことが、町並みが残される大きな要因となり、旧街道の両側には茅葺屋根の建物が軒を連ねていた。昭和56年(1981)に、重要伝統的建造物群保存地区に選定された。 |

| 金 沢 |

北陸の小京都・金沢のまちは、16世紀半ば、戦国時代の一向一揆で本願寺の拠点が置かれた尾山御坊(金沢御坊)と、その周辺の寺内町を起源とする。織田信長配下の柴田勝家の甥佐久間盛政が尾山御坊を攻め落とし、その地に尾山城を築城した。賤ヶ岳の戦い以降、前田利家が尾山城(金沢城)を居城とし、加賀藩の原型が形成された。以後、加賀百万石の城下町として発展した。戦災を免れたため、城のまわりに形成された武士のまち、活気あふれる商人のまち、城下を守るように配された寺のまちなど、美しいまちなみの歴史的風情が多く残っており、「東山ひがし」「主計町」の茶屋町は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 |

| 篠 山 |

古くから京都と山陰、山陽を結ぶ交通の要衝の地であった篠山。江戸時代になると、幕府により大坂城の豊臣氏と西日本の大名を分断する格好の地として軍事上重要な位置づけがなされ、篠山城が築城され、それに伴い城下町が計画的に整備された。城の周囲に武士の屋敷地が配され、その外側に城下町を貫くように京街道が引き込まれ、街道沿いに町人地が配された。 城下町の南東に位置する旧商家町の小川町と河原町には、江戸時代末期から昭和戦前期の町家や土蔵が建ち並び、歴史的景観を留めている。西新町、南新町、東新町は旧武家町で、御徒士町通りには江戸時代の敷地割がよく残っている。 平成16年に、旧商家町と旧武家町を合わせ、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。 |

| 岩 村(恵那市) |

岩村は江戸時代に東濃地方の政治、経済、文化の中心として栄えた城下町。慶長6年(1601)、松平家乗が2万石の岩村藩主となり、岩村川右岸側を武家町、左岸側を町人町と定め、城下町が形作られた。平成10年には、岩村本通りが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。地区のほぼ中央にある桝形から東側は旧城下町のうちで商家町だった地区で、二階部分の低い「厨子二階」といわれる造りの建物も多く、南北に長い敷地割り、切妻・平入りで、往時の姿が偲ばれる。桝形から西側は、江戸時代末期から順次形成され、明治39年の岩村電気鉄道開通とともに発展してきた町並みといわれている。 |

| 松 本 |

古くは平安時代に信濃国府が置かれ、中世には信濃守護の館の所在地として、また、江戸時代には、松本藩の城下町として栄えた。明治から、製糸業を中心とした近代産業が勃興し、大正3年には日本銀行松本支店が開業されるなど、長野県下における経済金融の中心地となった。 ぐるり周囲を山々に囲まれた町の北辺には、五重六階の国宝・松本城がそびえたつ。城の北には明治8(1875)年、政府の命令を受けて創られた擬洋風建築の旧開智学校がある。 町を南北に二分する女鳥羽川のすぐ南にある中町通りには、明治初期の大火の後に建てられた蔵造りの商店が並び、この中町通りや川の北側の縄手通りでは街なみ環境整備が進められており、個性ある商店街が出現してきている。 |

| 奈良井宿(塩尻市) |

木曽山脈と御嶽山に挟まれた木曽川沿いの谷間を通る中山道木曽路。奈良井宿は木曽11宿の北から二番目の宿場。南北に約1kmで、江戸寄りから下町、中町、上町に分かれ、出梁造や庇の猿頭など、特徴ある造りの町家が350軒余り連なり、宿場町としての町並みが、今もほとんど失われず残されている。 上町と中町の境目には敵が侵入しにくいようにと道を直角に曲げて造った「鍵の手」が見られる。上町と下町の道幅が4m以下であるのに対し、中町は最大8mとなっている。これは中町には大名の宿泊施設である本陣や脇本陣、問屋場があったからと考えられる。 昭和53(1978)年、国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けた。 |

| 海野宿(東御市) |

海野宿は寛永2(1625)年に、中山道と北陸道を結ぶ重要な街道であった北国街道の宿駅として開設された。最初は田中宿のあいの宿として問屋だけが置かれていたが、寛保2(1742)年の大洪水によって田中宿が大きな被害を受けたため、本陣が海野宿へ移された。延長約650mに伝馬屋敷59軒、旅籠屋23軒あってたいへんな賑わいを呈していた。 明治になると、宿場機能は失われ、養蚕・蚕種業で活況を呈するようになり、「宿場から養蚕の村へ」と移り変わった。 江戸時代の旅籠屋造りの建物と、養蚕最盛期の明治・大正時代に建てられた堅牢な蚕室造りの建物とがよく調和して伝統的な家並みを形成している。昭和62(1987)年には国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けた。 |

| 佐 原(香取市) |

茨城・千葉の県境、霞ヶ浦の南を流れる利根川沿いに開けた佐原は、江戸時代中期、利根川水運の中継基地として栄えた。江戸への物資供給のため、上方から北陸や蝦夷を巡る廻船による輸送ルートが確立したこの時期にあって、狭く危険な浦賀水道を経て江戸湾に入るルートより、銚子から利根川をさかのぼり、江戸へと運び込む安全な運搬ルートが好まれた。佐原はその物資が集積される町で、その繁栄ぶりは、当時の戯れ歌に「お江戸見たけりゃ佐原へござれ、佐原本町江戸まさり」と唄われるほどであった。小野川沿いには往時の面影を残す土蔵造りの商家や千本格子の町家が建ち並び、国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定され、「北総の小江戸」の一端を見ることができる。 また、佐原は、江戸時代、日本全国の海岸線を歩いて初の実測地図を作った伊能忠敬が暮らした町としても知られ、その旧宅がそのまま残されている。 |

| 鎌 倉 |

古都・鎌倉は12世紀末の1192年から14世紀半ばの1333年まで幕府がおかれ、日本の政治に重要な位置を占めていた。現在は、古都保存法によって乱開発が規制され、歴史的風土を残し、建長寺や円覚寺など、多くの古社寺や史跡が残っている。近代に入ってからは鎌倉文士と呼ばれる作家、美術家などの文化人が住み、また数多くのドラマや小説などの舞台になってきた。 源氏が幕府を構えたときから、都市の基本的な構造は変わっておらず、町の中心は鶴岡八幡宮。八幡宮から海に向って若宮大路がのび、「段蔓」は昔の面影を伝えている。 |

| 小 浜 |

天然の良港である小浜は、京に近い地であったことから、日本海海運の中心として時代を通じて、その外港的な機能を持っていた。小浜で荷揚げされた物資は、街道や琵琶湖を通り京へ運ばれた。この京までの街道は「鯖街道」と呼ばれ、小浜はその起点となっていた。 小浜には、国宝や重要文化財に指定されている奈良・平安時代からの仏像や、数多くの社寺が残っており、「海のある奈良」とも形容されている。 また、「三丁町」は若狭の小京都・小浜に残る古い町並みの一つ。狭い路地を挟んで出格子や紅殻格子の町家が軒を連ね、昔の面影を色濃く残している。平成20年、小浜西組の地区が国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。 |

| 熊川宿(若狭町) |

古代から、日本海で獲れた魚や貝が遠路はるばる京へ運ばれていた。18世紀後半から、たくさんの鯖が若狭で陸揚げされるようになり、この京への街道は、「鯖街道」と称されるようになる。 熊川宿は、秀吉に重用され若狭の領主となった浅野長政が、天正17年(1589)に、交通と軍事において重要な場所であることから、諸役免除して宿場町としたのに始まる。 約1.1kmの街道に面して、両側に多様な形式の建物が建ち並んでおり、全く形式の異なる建物が混在しながらも、連続性をもった町並みを形成している。平成8年には国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 |

| 今井町(橿原市) |

今井町の成立は、戦国の世、天文年間(1532〜55)に、一向宗本願寺坊主の今井兵部卿豊寿によって建設されたことに始まる。一向宗門徒が御坊(称念寺)を開き、自衛上武力を養い、自治組織を持つ寺内町を建設した。 織田信長に降伏後は商業の町として発展し、江戸時代は「海の堺、陸の今井」と呼ばれ、両替商、肥料商、酒造業さらには、木綿業などにより経済的に大いに栄えた。 町並みは、東西600m、南北310m、周囲に環濠土居を築いた城塞都市で、内部の道路は細く、ところどころにもうけた「食い違いの道」により侵入者をかく乱し、一方、味方が自由に動けるよう住民しか知らない露地を縦横に走らせている。 町は丸ごと重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。 |

| 奈良町(奈良市) |

元々は奈良の都・平城京の外京として多くの社寺が置かれたことに始まる。長岡京遷都後は衰退の時期もあったが、東大寺や春日大社の門前町として活況を見せるようになった。江戸時代に入り、元興寺境内に様々な産業が発展し、江戸期を代表する商工業都市として町が形成された。 2km四方の地域に、江戸末期から昭和初期にかけての古い民家や商店が残り、町家を改装した個性的な資料館なども散在。格子戸や虫籠窓をもつ古民家なども多く、落ち着いた風情を漂わせている。 |

| 犬 山 |

現存12天守の1つである国宝・犬山城は、天文6年(1537年)、織田信康により造営された。以後、幾度か城主の交代を経て、元和3年(1617年)成瀬正成が城主となってからは、成瀬家が12代にわたって継承し、三万五千石の城下町として繁栄した。城から南側へ、ほぼ長方形の町割りで城下町が広がっており、町家も含む城下町全体が外堀で囲まれ、小規模ながら日本では数少ない城塞都市を形成していた。特に商家が集められていた本町通り界隈を中心に町家が点在し、当時の面影を残す町並みが見られる。 |

| 日 田 |

九州のほぼ中心に位置する豊後の小京都・日田は四方を山に囲まれた盆地のまち。江戸時代、幕府の直轄地である天領として栄え、豆田、隈の両町を持つ日田は、政治、経済の中心地として、裕福な商人が台頭し、掛屋と呼ばれる幕府の公金を扱う豪商たちが活躍し繁栄を極めた。 整然とした屋敷割りと碁盤の目のような町筋を持つ豆田町には、江戸時代の商家や土蔵などの建物が点在し、当時の面影を留めている。 また、隈町は三隅川沿いにあって水運の便がよいことから、商業のまちとして栄えた。 |

| 臼 杵 |

| 臼杵は、大分県の南東部に位置し、平安時代から鎌倉時代に造られたと言われている日本最大級の磨崖仏群で有名。 戦国時代、キリシタン大名・大友宗麟が、四方を海に囲まれた天然の要塞であった丹生島に丹生島城(臼杵城)を築き、城下町「臼杵」の歴史が始まった。当時は、明やポルトガルの商人が行き交い、南蛮貿易で活気にあふれ、国際的な商業都市として栄えた。 慶長5年(1600年)に稲葉貞通が美濃から入封し、江戸時代は稲葉氏5万石の城下町として栄えた。現在の臼杵の町並みの大部分は、この稲葉氏の時代に形成された。当時は、城を中心に、商家が建ち並び、その外側を武家屋敷や寺院が取り囲むように町が整えられ、臼杵城の西南にある曲がりくねった迷路のような町並みの二王座は、城下町の面影が色濃く残るエリアである。 |

| 杵 築 |

国東半島の南の玄関口に位置する九州豊後路の小京都・杵築は、守江湾を望む風光明媚な坂道の城下町。江戸時代、松平三万二千石の城下町として栄え、今でも多くの武家屋敷や土塀、石畳の坂道が残されている。まちの東端の高台に城がそびえ、城から1キロ程の南北の高台に武士が住み、その谷間で商人が暮らした町並みは特徴的なものであり、このような凹凸のある「サンドイッチ型城下町」は日本唯一と言われている。 武家屋敷のある高台へと登る「勘定場の坂」、「酢屋の坂」など、坂の周辺のたたずまいも含め、昔の風情があり、日本の城下町の面影がよく残ったまちである。 |

| 川 越 |

享保5年(1720)に幕府の奨励で、江戸の町に耐火建築として蔵造り商家が立ち並ぶようになり、江戸との取り引きで活気のあった川越の商家もこれにならって、蔵造りが建つようになった。明治26年(1893)、川越大火が起こり、町の3分の1を消失した。現在の蔵造りの多くは、これを契機に建てられたもの。 一番街を中心に江戸を伝える蔵が建ち並ぶ。江戸のたたずまいを彷彿させる小江戸と呼ばれる町並みは、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 |

|

| 神戸・北野 |

1858年日米修好通商条約により開港され、恵まれた自然と世界に開かれた港をもつ、明るく開放的で、異国情緒豊かな都市として発展。 緩やかな南斜面の見晴らしの良い住宅地として、北野町・山本通一帯には、明治初年から200棟以上の異人館が建てられた。神戸の異人館の特徴は、広い敷地にゆったり建ち、各々の建物の意匠や色調が全部異なり、その意匠自体も大変すぐれているところにある。現代の機能本位の建物にはないゆとりのある空間を演出している。 |

|

| 馬籠(中津川市) |

馬籠宿は中山道69宿の43番目。木曽11宿の最南端にあり、美濃との国境にある。 中央アルプスの名峰・恵那山を望む、山の斜面に沿った、石畳が美しい坂に開けた宿場町。街道沿いには、風情のある名物の五平餅を出す茶店や木工芸の店が軒を並べている。ただし、明治28年と大正4年の大火で、ほとんどの建物は焼失してしまっているため、古い建物は残っていない。ほとんどが昭和に建設されたものである。 また、馬籠は文豪「島崎藤村」の生地としても知られる。藤村が生まれた本陣跡は、「藤村記念館」となっている。 |

|

| 妻籠(南木曽町) |

妻籠宿は中山道69宿の42番目。中山道と伊那街道が交叉する交通の要衝として古くから賑わいをみせていた。 下町、中町、上町、寺下などの各地区には、約800mにわたって、本陣、脇本陣や旅籠など、町家が軒を連ねており、昭和51年、京都・産寧坂、祇園新橋、萩・堀内地区、平安古地区、角館、白川村・荻町らとともに、全国で最初に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。 |

|

| 内 子 |

大洲藩の領地であった内子は、藩の専売品であった和紙や木蝋の生産地として発展。 明治に入ると木蝋産業はますます発展し、豊かな経済力に恵まれ、大正時代には歌舞伎小屋「内子座」が建てられた。当時の内子の面影は、意匠を凝らした商家や町家が軒を連ねる旧街道沿いの八日市・護国地区に色濃く残っており、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。 |

| 越前大野(大野市) |

三方を山に囲まれた大野は、九頭竜川に沿って越前と美濃とを結ぶ美濃街道の交易の要であった。 織田信長配下の武将・金森長近が亀山に築いた越前大野城の城下町は、碁盤の目状の町割がされ、整然として歴史の面影をとどめる町は「北陸の小京都」と呼ばれる。七間通りには朝市が立ち、また、あちこちで名水が湧き出、町に潤いを与えている。 |

| 美 濃 |

美濃市美濃町は慶長年間(1596〜1614)に金森長近が城下町を建設したことにはじまる。江戸時代を通じて和紙を基幹とした経済活動で繁栄した。 「うだつの上がらない〜」という言葉の語源となった「うだつ(卯建)」の上がる町並みは、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。「卯建」とは、屋根の両端を一段高くして火災の類焼を防ぐために造られた防火壁のことで、裕福な家しか「卯建」を造ることができなかったため、庶民の願望から「うだつを上げる・うだつが上がらない」の言葉が生まれたそうである。 |

| |

| 小 樽 |

明治から大正にかけて、石炭や穀物、ニシンなどの物資の集散でにぎわい、物流の拠点として栄華を極めた港町。色内大通界隈や小樽運河沿いには、当時に建てられた石造の建造物が今なお数多く残り、歴史をしのばせる。 |

| |

| 函 館 | |

1859年横浜、長崎とともに日本最初の開港場として海外に門戸を開いたまちであり、近代日本の先駆けとなったまち。 明治末期、大正、昭和初期に建築された和洋折衷様式等の建築物が数多く保存されており、これらが坂道、街路などと融合しながら異国情緒豊かな町並み景観を形成 |

|

| |

| 関宿(亀山市) |

江戸時代、東海道53次47番目の宿場町。関宿は、東西約1.8キロメートル、その全域が重要伝統的建造物群保存地区になっている。街道に面して約400棟の町屋が軒を連ね、その約半数が江戸後期から明治時代にかけて建築された建造物。旧東海道の宿場のほとんどが旧態を留めない中にあって、唯一往事の町並みが残る。 |

|

| 松 阪 |

今の松阪のまちは、戦国時代末期に名将蒲生氏郷が四五百森に城を築き、参宮街道を城下に引き入れて新たに開いた城下町である。江戸時代には紀州藩領となり、城主不在となったが、江戸に進出した三井、小津、長谷川など松阪商人たちが豊かな経済力を持つようになり、松阪は商人のまちとして発展した。 城跡には豪壮な石垣が残り、搦手門の近くには、城を警護する同心の長屋「御城番屋敷」が当時のまま残っている。 参宮街道を中心に開けた市街地の本町、魚町あたりは江戸店持ちの豪商を生んだまちであり、「三井家の発祥地」や、「松阪商人の館」として公開されている「小津家邸宅」など、今も昔の面影を残している。 また、松阪は国学者 本居宣長の生誕地であり、旧宅「鈴屋」が保存のため市街地から城跡内に移築されている。 |

| |

| 伊賀上野(伊賀市) |

周囲を山で囲まれた伊賀盆地の北部に位置する町並みの原型は、 徳川家康が天下取りを果たした後、信頼していた津の城主・藤堂高虎を伊賀城主と兼務させたことに始まる。高虎は30メートルの高石垣を組む築城構想とともに、碁盤目状に枡形や行き止まりのような路地などを組み入れた城下町の整備を行った。竣工直前に五層大天守は、慶長17(1612)年9月2日の暴風で倒壊し、以後建設されることはなく、現在の天守は、昭和10(1935)年に地元の名士が私財を投じて純木造で再建した模擬天守であるが、長屋門や土塀を構えた家、虫籠窓の家、格子造りの家並みなど、現在でも城下町の面影が残っており、「伊賀の小京都」と言われている。 さらに伊賀上野は、歴史の陰で活躍した伊賀忍者・伊賀流忍術発祥の地であるほか、漂泊の詩人として各地を旅し、紀行文や数々の名句を生んだ松尾芭蕉の生誕地でもあり、その生家が残されている。 |

| |