江戸風鈴は長い間に今の形になったようで、いろいろな点で完成されている。

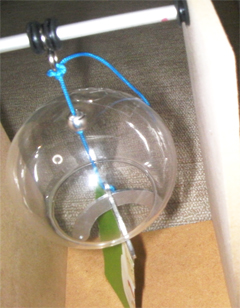

たとえば、ぶら下がっているガラス棒があると思うが、紐の結び方を変えただけで、うまく鳴らなくなったりする。

紐に止め玉がついているという構造だが、ふつうに止め玉を丸く結ぶと、棒が垂直にならない。

紐も自分で買ってきたものを3種類くらい試してみたが、やはり最初からついている紐が弾力性とか、太さの点で一番いい気がする。

移動中に、風鈴の上部が割れてしまった。しかし、音に変化は感じらない。風鈴は形で音の高さが決まると思うが、上部のほうの形はあまり音に関係ないらしいことがわかった。 |

試作5号ではガラス棒が本体に当たらなかったため、音が鳴らなかった。

音を鳴らすためには、風力を強くするか、ガラス棒を太くして、本体に当たるまでの移動距離を小さくするか、どちらかが必要である。また、風受けの紙を大きくする、数を増やすなどのことをして風を効率よく受けるという対処も考えられる。

風力を強くするには、ウチワを大きくすることが考えられる。

ガラス棒は太くできないが、アルミなどの金属でも同様の音がするようなので、この部分を自作することにした。

図のような形状にすれば、すこし揺れただけでも、淵に接して音が鳴るはずである。風流楽器という観点から、あまりイカついのは好ましくないのだが、致し方ない。。。 |

|

|

|

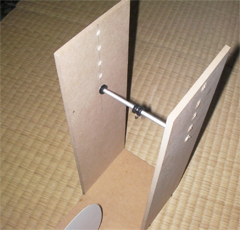

試作5号では、風鈴台の高さをギリギリまで低くしていたため、風受けの紙が小さくなっていた。このため、風鈴台も高くし、さらに、風鈴を吊り下げる位置を変えられるようにした。 |

|

|

|

|

|

割れてしまった部分は、セロテープでとりあえず、張りつけてある・・・。 |

子供サイズのうちわと、段ボールでつくった大きいうちわとで実験をしてみたが、どちらも最後に音が少しだけ鳴った。ゆれが大きいのか、心もち、段ボールのほうが音が大きい気がする。

実験してみてわかったが、同じ風力で風を送っても、ゆれが生じないため、音がなりにくい。これは、小型扇風機で試しているときから気づいていたのだが、風が一定だと、棒が風にあおられて傾いたまま停止するため、棒が揺れないのである。揺れを生じさせるために、小型扇風機からうちわに変更したのだが、まだ風のゆらぎが少ないようである。ときどき、あおぎを止めるようなことをすると、棒がもどってきて、揺れがはじまるようである。

サーボが止まった後、最後に音が鳴るのは、このためである。

音が小さいので、ピックアップをつける必要があるかもしれない。 |

|

|