クリックで拡大します

| 概説 | 「立待」はアイヌ語のピウス(岩上で魚を待ち、ヤスでとる所)の意といわれるが、異説もある。津軽海峡に突き出しているため、昔から異国船を監視するのに重要な場所だった。寛政年間(1789-1800)、北方警備のため台場が築かれ、明治になって要塞が設けられた。日露戦争当時には軍用無線電信所がおかれた。[はこだて歴史散歩P42より抜粋] 仙台脱藩額兵隊の荒井宜行が記した戦闘記録「蝦夷錦」に「此ノ時、立待台場ニテハ尻沢辺ニ廻リタル陽春艦ヲ見テ大砲二、三発放チシガ」とある。 |

立待岬からの眺めはすばらしい。彼方に下北を臨む |

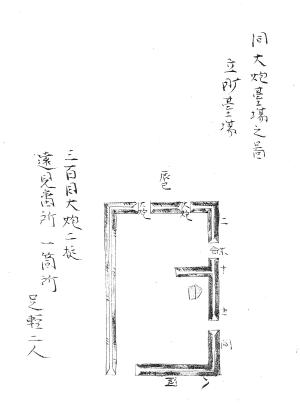

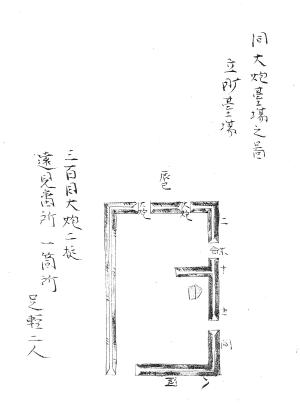

見取り図(「御國七浦御備立」より) クリックで拡大します  |

その他の写真 |

| 訪問記 | [2001/07/06]小雨がパラつく日だったが、タンポポモドキの黄色が眼に鮮やかだった。台場の遺構らしきものは無いが地形を見ればそうだっただろう、とうなずける。 |

| 所在地 | 北海道函館市。立待岬。 |

| 参考書 | 『はこだて歴史散歩』、「蝦夷錦」(『箱館戦争史料集』p233)、「御國七浦御備立」(上磯町落合治彦氏所蔵) |