秋葉原の「クレバリー」から1つの小包が届いた。「修理完了マザーボード」 ものは、Freetechの「P6F209B」17cm角のマザーの草分け的存在?だ。 しかし、なぜ今・・・。ん?そういえば、2001年の夏に衝動買いして、 ATX68製作中に なぜか起動しなくなって、「故障かYo!」って感じで修理見積もりに 出したら「こりゃ、買ったほうが安いですね」言われて預けっぱなしにして あったんだ。こりゃ儲けた。たまたま、会社で使うPCも必要だし、これを使って オリジナルPCを作ろうかと思ったのがそもそものはじまり。

せっかく、17cm角マザーを使うので変な小さな筐体にしてみようと思っていたところにちょうど、88の筐体が(実家が引っ越すのでお払い箱になった)

目に付いた。もう1台68で作っても能が無いので今度はこれでいくか、と。

ちなみにこのPC8801FH・・・。 1987年(自分は当時中2)にモニタ込みで確か20数万円の大枚を親にはたかせて 買ってもらったPC。使わなくなって久しいわけだが、 16年の時を経て今回ATX88として今ここに復活・・・。

今回のテーマは「職場で使える」「今時の拡張性(USB2.0、IEEE1394)」 「メンテナンス性の高さ(5inchベイのユニット交換可能)」です。 ATX68はサーバとして使えれば、あとはとにかく詰め込んだメンテナンス性も あったもんではないので、その辺がちょっと違う感じで。

#今回も、こちらの しーどさんの異機種移植ページのリンク先の方々を参考にさせていただきました。ここでお礼にかえさせていただきます。

今回は余っていたものをほとんど使ったので、新しく買い足したもの を主に列挙する。

ST150SL(J)150W NLX電源 4980円@TSUKUMO DVD-ROM/CD-Rcombo 6980円@パソコン工房 FDD&memoryreader(USB2.0)5480円@TSUKUMO 玄人志向USB2.0V3-PCI 1099円@クレバリー IEEE1394延長cable(2P) 980円@T-ZONE DIY RGB延長cable 380円@DOS/Vパラダイス2F USB延長cable(2P) 798円@DOS/Vパラダイス USB延長cable(for M/B) 300円@千石電商 0.9m AUDIO延長cable(1m) 140円@千石電商 PS/2延長cable(1.8m) 300円@千石電商 アルミ版0.7mm 290円@東宝日曜大工センタ M/B固定プラスチック 300円@T-ZONE DIY 熱収縮チューブ(1m) 100円@千石電商 未使用

今回は、ATX68のときのノウハウなんかも多少はあるので、進みは速かった。

とりあえずバラしてみて、使えそうな部品を選別する。

今回は、ATX68のときのノウハウなんかも多少はあるので、進みは速かった。

とりあえずバラしてみて、使えそうな部品を選別する。

といっても カバーと、フロントベゼル、リアの鉄板、シャーシくらい。 相変わらずこいつも5インチFDDが重たい。そして並んでる LSIの数が半端ないが、たくさん載ってるからといって性能が 高いわけではない。。

リセットボタンと電源ボタンなどはそのまま使うのでとっておく。

手が切れる場合があるので要注意。

前振りどおり、使いマザーボードはこれ。VIA133だったかな。

Socket370の1GHzくらいまでいけるようなんだけど、あまりスピードには

こだわらないので、知人に譲ってもらったCeleron533MHzでとりあえず

スタート。あまり速いCPUだと熱くなるし、ファンがでかいと収まらないかもしれない

しね。

前振りどおり、使いマザーボードはこれ。VIA133だったかな。

Socket370の1GHzくらいまでいけるようなんだけど、あまりスピードには

こだわらないので、知人に譲ってもらったCeleron533MHzでとりあえず

スタート。あまり速いCPUだと熱くなるし、ファンがでかいと収まらないかもしれない

しね。

どうやら発売から2年も経ってることもあって freetech社のHPを見ると、 後継のM/Bが結構出てるようで。 Pentium4で2GHzオーバーとかを狙うならそういうのもありそうで。 ATA133だったり、シリアルATAだったり。でも古いM/Bだと古い部品が使えるから これはこれで楽しい。ビデオカードやLAN、サウンドもオンボードなので、 メモリと電源とHDDをつなげば動く。

ひとまず動作チェックということで、各ドライブと電源、メモリを接続して

Windowsをインストールするテストをしてみた。問題なし。ここまでは

問題なしだった・・・。

ひとまず動作チェックということで、各ドライブと電源、メモリを接続して

Windowsをインストールするテストをしてみた。問題なし。ここまでは

問題なしだった・・・。

しいて言えば、電源が、HDDとDVD-ROMとFDDを接続するので容量的に 150Wだと連続稼動がきついかな、という不安要素ではある。

ここでなぜか、メモリの2番スロットが動作していないっぽいことが

判明(最初はメモリの相性かとも疑ったのだが)。。。

まぁ1スロットまだあるので、前向きにそこに512MBを挿すことにする。

ここはかなり重要なパートだ。これを間違えると後からにっちもさっちも

いかなくなる可能性大(要するにパーツが収まりきらなくなる)。

今回、電源はオリジナルの88とほとんど同じ場所で

いけそうなので上下だけ注意して固定することにしたが、

問題はM/Bだ。どの向きで取り付けるか・・・。

ここはかなり重要なパートだ。これを間違えると後からにっちもさっちも

いかなくなる可能性大(要するにパーツが収まりきらなくなる)。

今回、電源はオリジナルの88とほとんど同じ場所で

いけそうなので上下だけ注意して固定することにしたが、

問題はM/Bだ。どの向きで取り付けるか・・・。

異機種間改造で簡単なのはM/Bについている各種コネクタをリアからそのまま 出す方法だ(右図)。延長ケーブルも不要だしとにかくお手軽ではあるが、 「見栄えがよろしくない」「好きなコネクタをオリジナルリアパネルから 出せない」など、デメリットも大きい。

しかも、今回はPCIバスにUSB2.0のカードを挿しているので、フタが閉まるのは

当然として、5インチベイに入れたドライブなどと干渉しないかも気を使った。

また、当然だが電源BOXからM/Bへの電源ケーブルが届かなくても

困るのでギリギリのところで調整。

電源をオリジナルのシャーシにねじ止め+ボンドで固定。 リアパネルの位置は大体合わせて、コードを挿す口は ハンドニブラでちょっと大きくしてあわせた。

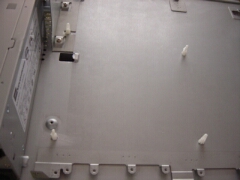

電動ドリルでシャーシに穴を開けて、 マザーボードをケースに固定するプラスチックのツメ? を差込、固定位置を決定する。

ここで、穴の位置がおかしいと、M/Bがひしゃげるので要注意(汗。

次はマシンの顔ともいえるフロントパネル周りを改造する。

5インチベイは2つともそのままで、DIPスイッチのある部分は

3,5インチベイにする案もあったが、ここはオリジナルのちょうつがい?を

活かした方向でいくことに。

次はマシンの顔ともいえるフロントパネル周りを改造する。

5インチベイは2つともそのままで、DIPスイッチのある部分は

3,5インチベイにする案もあったが、ここはオリジナルのちょうつがい?を

活かした方向でいくことに。

オリジナルの「V1モード」「V2モード」のLEDをはずして、変わりに

POWERLEDとHDDアクセスLEDにすることに。POWERの方は先日ATX68でも

やった青色LEDで涼しさを表現(嘘。

リセット、電源スイッチはオリジナルのものがそのままハマル。

難しいのは電源スイッチのシャーシ固定方法。適当に(汗、アルミ版で

加工してネジ止めした。あまり美しくない・・この辺はまだまだ修行が必要。

リセット、電源スイッチはオリジナルのものがそのままハマル。

難しいのは電源スイッチのシャーシ固定方法。適当に(汗、アルミ版で

加工してネジ止めした。あまり美しくない・・この辺はまだまだ修行が必要。

仮止めして位置を確認しつつ進める。オリジナルでスピーカーがあった

場所はスピーカーが手ごろなものがなかったので、

ファンをつけることにした。これはちょっと音がうるさくて失敗。

仮止めして位置を確認しつつ進める。オリジナルでスピーカーがあった

場所はスピーカーが手ごろなものがなかったので、

ファンをつけることにした。これはちょっと音がうるさくて失敗。

各端子をガシガシ取り付けていく・・・前に穴をヤスリなどで削って大きくするのが 今回一番しんどかった・・・。

コネクタ類は、ステレオプラグのようなものは、穴にぴったりはめて ホットボンド。ストレスが強めにかかるUSBなどは、ネジ穴を開けてネジ止め +ホットボンド。IEEE1394はつけるだけ付けて見たが、ちゃんと動くか不明・・・。

0.7mmのアルミ版を切り出し、くりぬいたところに各種コネクタを取り付けていき、

まとめてリアパネルに固定することにした。

0.7mmのアルミ版を切り出し、くりぬいたところに各種コネクタを取り付けていき、

まとめてリアパネルに固定することにした。

パラレルポートはケーブルが入手できなかったのとM/Bとの干渉が

激しかったので今回はダミー代わりに、25pin<->9pin変換コネクタをネジ

とめした。パラレルもそうそう使わないしね・・・。

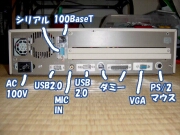

なんとか完成。LANの口が2つあるが、最初につけたところはケーブルを挿すと

M/Bに干渉したのでダミーとし、シリアルの上に「オス<->オス」の口を

つけた。LANの延長ケーブルってないのかしらねぇ。。

なんとか完成。LANの口が2つあるが、最初につけたところはケーブルを挿すと

M/Bに干渉したのでダミーとし、シリアルの上に「オス<->オス」の口を

つけた。LANの延長ケーブルってないのかしらねぇ。。

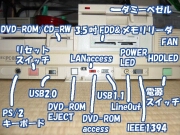

こちら、フロントパネル。クロックの切り替えスイッチの穴には、

LANのアクセスLEDとDVD-ROMのアクセスLEDをつけた。

赤色LEDしか余ってなかったのでしぶしぶ両方赤。

こちら、フロントパネル。クロックの切り替えスイッチの穴には、

LANのアクセスLEDとDVD-ROMのアクセスLEDをつけた。

赤色LEDしか余ってなかったのでしぶしぶ両方赤。

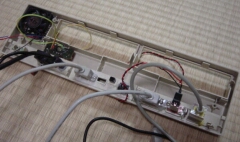

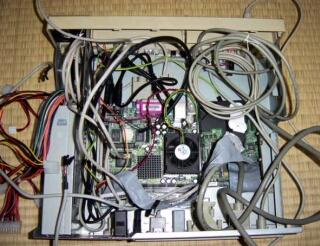

とりあえずこの段階で仮組して見る。延長ケーブルの類がかなり多いので

かさばる。5インチベイx2がここに入るか不安になる、、

HDDはこれまた金具でシャーシにネジで固定してある。

とりあえずこの段階で仮組して見る。延長ケーブルの類がかなり多いので

かさばる。5インチベイx2がここに入るか不安になる、、

HDDはこれまた金具でシャーシにネジで固定してある。

つけられたあだ名が「うどん状態」

ステレオプラグなどは、GNDとLとRの3本とかなので10cmくらいに 結線しなおしてスペースを節約してたりしますが、あまり適当に ハンダ付けしなおすとノイズが怖いのであまり短絡はしてない。 RGBとかは映りに影響しそうなので。30cmのRGB延長ケーブルとか あるといいのになぁ、と思うが、需要が無いのであるはずもない(苦笑) 50cmのLANケーブルはあったのだけど。

ちなみにフロントもリアも、オリジナルのシャーシについていたネジ穴を

利用して固定してある。

今回は68のときのようなスロットINタイプではなく、一般的なトレー式を

改造する。うまいことフロントベゼルがはずれたので、それにオリジナルの

5インチFDDの顔を固定することにする。

色はマジックで黒くぬってみた。

今回は68のときのようなスロットINタイプではなく、一般的なトレー式を

改造する。うまいことフロントベゼルがはずれたので、それにオリジナルの

5インチFDDの顔を固定することにする。

色はマジックで黒くぬってみた。

固定するために、オリジナルのベゼルの裏側をヤスリとラジオペンチで 加工してホントボンドで固定した。

FD取り出しレバーが余るのでM/B固定のプラスチックを利用して

固定して見た(右図)ややいい加減だが取れなければヨシってことで。

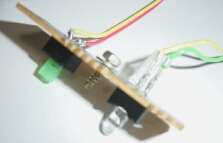

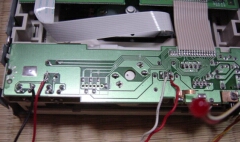

とりあえずドライブを分解して、LEDと取り出しボタンにいっている回路を読む。

これも68のときにやったのと大体同じ。ただ、今回はアクセスLEDが

緑とオレンジの2色LEDなので足が3本ある。赤色LEDしかなかったのでうち

2本を利用してREAD状態のときに点灯するように取り付けてみた。

慣れれば大した工作ではない。

とりあえずドライブを分解して、LEDと取り出しボタンにいっている回路を読む。

これも68のときにやったのと大体同じ。ただ、今回はアクセスLEDが

緑とオレンジの2色LEDなので足が3本ある。赤色LEDしかなかったのでうち

2本を利用してREAD状態のときに点灯するように取り付けてみた。

慣れれば大した工作ではない。

トレイ取り出しスイッチは、もう少し小さいのが良かったのだが、

写真のような四角ボタンしかなかったので、削ってはめ込むことに。

なんでこんなところに取り出しスイッチがあるかと、5インチFDDの顔が

丸ごと手前に出てくるのでボタンをつけられる場所が無かったという。。

コードをうまくまとめられたら顔にLEDとボタンがつけられたのだけど。

ちなみに、実装して見た感じはこんな感じDVD-ROMを出し入れするムービー(CyberShotで撮ったMPEG) 68でのスロットインもバカバカしいが、これも分かっていてもバカバカしい。 (汗

こちらはあまり大きな改造はない。FDDを5インチベイに取り付けるマウンタ

に固定して横ネジを止めるだけでOK・・・と思ったらUSB2.0カードと

干渉してしまう。仕方ないのでまたもやハンドニブラでゴキゴキ切り取って

ぶつからないようにした。

こちらはあまり大きな改造はない。FDDを5インチベイに取り付けるマウンタ

に固定して横ネジを止めるだけでOK・・・と思ったらUSB2.0カードと

干渉してしまう。仕方ないのでまたもやハンドニブラでゴキゴキ切り取って

ぶつからないようにした。

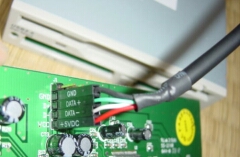

マザーボードからUSBコネクタを引き出すパーツを玄人志向のUSB2.0カードに 接続(右図)M/Bごとにコネクタの位置が違うためか、バラになっていたので それぞれ確かめながら「5V」「DATA+」「DATA-」「GND」を接続すればOK。 もちろん、コネクタで延長するタイプでもOK。

ところで、USB1とUSB2って、同じケーブルだとだめなのかなぁ。

USB1用のケーブルだと転送速度が落ちるのかしら・・・

FDDについてるメモリスロットはUSB2.0なので、M/B上からではなく

拡張カードに接続した。FDDもいつかはUSBのみになるのかなぁ。

FDDについてるメモリスロットはUSB2.0なので、M/B上からではなく

拡張カードに接続した。FDDもいつかはUSBのみになるのかなぁ。

とりあえずまだ使う予定はないけど、各種メモリカードを入れて

読んで見たところ動作OK。

| M/B | FreeTECH P6F209B(VIA PL133) |

| CPU | Intel Celeron 533MHz |

| VGA | Savage4 |

| HDD | 20GB |

| Memory | PC133 512MB DIMM |

| DVD-ROM | DVD-ROM+CD-RW |

| NetWork | 100BASE-TX(On Board) |

| USB | USB1.1 x 2port(On Board)+2.0x2(PCI) |

| PowerUnit | ATX 150W |

5インチベイのDVD-ROMとFDDを取り付けて、ケーブルをまとめたところ。 若干、CPUファンにDVD-ROMドライブがやや掛かっていて触りそうで寒いが(滝汗。

ここで、なぜか起動しない病が発病してかなり焦るが、つなぐモニタを変えたり、 C-MOSをクリアしたりしたらなぜか起動した。 当時売られていた「パンドラ」というCube型PCでも起きた問題のようだ。。 人騒がせなM/Bだなぁ・・・。この件でサポートにメールしたら 「サポートは終了しているので後継のM/Bを購入してください」 だもんな。しっかりしてよね。

PentiumIIIで試していたが動作がいまいち安定しなかったので 最終的にはCeleron533MHzにすることに。パワーは低めだけど 省電力で、発熱も少なめだろう、ということで連続稼動が目的なので。

うまいこと余っていたスマートなFDDケーブルが見える。左上の太いのは RGB延長ケーブル。電源の下のスペースにはUSBケーブルなどを束ねて詰め込んである。

| 前部 | 後部 | 上部 |

|

|

|

お約束のHDBENCHで計測して見る Athlon750MHzよりへぼいが、ATX68よりはいいって感じ。 PentiumIII733MHzならもうちょっとあがるのだろうけど、 安定稼動優先で・・・。 あとはiPodが買えたら、IEEE1394接続を試して見るとするかな。。

完成後、会社(渋谷)まで、京王線で運んできて(爆)すえつけた

ところをiショットで撮影。

完成後、会社(渋谷)まで、京王線で運んできて(爆)すえつけた

ところをiショットで撮影。

キーボードはX68kのものをPS/2に変換して接続。 シリアルポートにWorkPad30Jをつなげてある。 あとは普通な液晶モニタとUSBオプティカルマウスだ。

OSはWindows2000を入れた。いまだとSP4になる。

OFFICE2000とBeckyを使っているがテキストのスクロールが

やや遅いかな?と思う他にはとりわけ気になるところはない。

排熱を考えて作られていないので長時間稼動時はHDDなどが

やや心配だが・・・。