石 浜 城 址

| |||||||||||||||

|

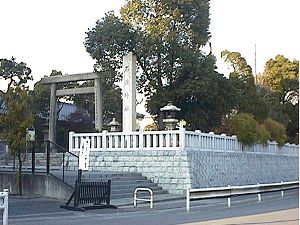

石浜神社境内地 石浜神社は元々は現在地より50 米程西側にあったのですが、戦災に 遭った為に一度川沿いに移転しさら に現在地に移転したそうです。境内 は比高2米程の高台になっています が、移転して来た時に造成されたよ うです。また参道入り口には石浜城 址の説明板が立っています。 |

|

石浜神社旧地 石浜神社が移転した跡の旧地は、 今は東京ガス千住整圧所となり、大 きなガスタンクがいくつも鎮座して います。 その敷地はすっかり整備されてい て、以前の地形を窺わせるものは何 もないようです。 |

注1・・・まずは荒川区の石浜神社の辺りが挙げられ、地形的には葛西城のような湿地に囲まれた微高地で

- 神社の伝承が千葉氏と縁があるのもその根拠になっています。

もう一方は台東区の待乳山聖天のある小山の地で、平坦な下町にあって唯一の高台となる地形が

その根拠とされています。この小山は比高10米ほどの独立丘ですが城に関する伝承などは無く、

また古墳のような小さな丘なので、兵を配したとしてもせいぜい見張り台程度で本格的な城を築け

る地ではないようです。

|

待乳山本龍院 小山の上に通称「待乳山 聖天」として人々に親しま れている寺院があり、古く より眺望の地として江戸時 代の浮世絵にも描かれるほ ど有名でした。 |

注2・・・石浜城の地は古くから交通の要衝で、今でも白髭橋が両岸を結んでいますが、源平の頃には歴史

- に登場し、源頼朝が房総の兵三万を従えて隅田川を渡ったのも、この白髭橋の地だと言われていま

す。何故この地だったかというと、これより下流の隅田川東岸は、現在の墨田区南部や江東区全域

になりますが、当時は、ほとんどが海で陸地は所々に中州のような島が点在するだけだったので、

大軍勢が移動出来るような場所ではなかったのです。地元の言い伝えでは、向島から押上方面に斜

めに伸びる道が当時の海岸線だったと云われています。

そして石浜の地がはっきりと歴史に登場するのは足利尊氏が活躍した南北朝の頃で、太平記によ

ると、尊氏は弟の直義と仲違いして武蔵の地で戦を繰り返していたのですが、一時形勢不利となっ

たので石浜城に逃げ込んで体勢を立て直したとされています。その石浜城の備えが堅固だったので

直義軍は攻撃を諦めて引き返したとされているので、その頃には既に、備えも堅固で大軍が駐屯出

来るような本格的な城が築かれていたと思われれます。

またこの事からも、石浜城の地は待乳山ではなくこの石浜神社辺りと考える方が妥当だろうと思

います。つまり石浜神社と待乳山と、さらに浅草寺との位置関係や周囲の地形を考えると、待乳山

と浅草寺とは僅かに500メートルしか離れていないのに、ここに直義の大軍が押し寄せたのでは

おそらく浅草寺にも火の粉がかかったであろうと思われます。太平記の主人公は尊氏ですから、も

し浅草寺に兵火が及んだりしたら、これを直義の罪状として逃さず書き記したと思うのです。しか

し石浜神社辺りでの戦なら、当時の待乳山の北には、山谷堀といわれた川が東西に流れ、さらに今

の千束辺りに千束池と呼ばれた大池があったので、浅草寺にとっては大池と川を隔てた対岸の出来

事で済んだ訳です。

|

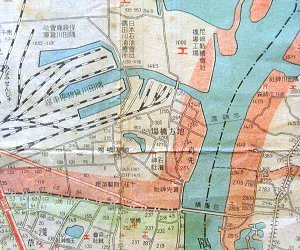

大正時代の周辺地図 神社の北側は貨物駅に接岸する掘り割 りが入り込み、さらには貯木場のような 大池のある低地で、南側もいくつか池が 点在していて、神社の周辺だけが昔から の微高地だった事を窺わせます。興味深 いのは旧地の西隣にも外堀遺構のような 三日月型の池があった事で、この西側の 地域も低湿地だったようです。これを見 ると川と後背湿地に挟まれた自然堤防上 に築かれた城だったようです。 |

・・・(注3)・・・・

|

石浜城址について調べる為に荒川区の郷土資料館で過去の調査資料を探したところ、石浜城址についての 研究レポートを纏めた小冊子があって、その中に左下のような図が掲載されていました。これは明治12年 の字切図との事ですが、全ての区割りに何町歩とかの面積が記載されているので、今でいうところの地積図 ではないかと思います。このレポートの著者は左側の水路が折れ曲がっている事に注目して、これを石浜城 の外堀遺構ではないかと推論しているのですが、私はむしろ、図の灰色部分が石浜城の痕跡を示すものでは ないかと考えました。 この図の白地で区割りされている土地は水田で、灰色の部分は屋敷地、斜線部分は畑地とのことで、屋敷 地は水田よりも一段高くなっているものですし、畑も水が引けない土地ですから微高地になっていたと考え られます。つまり灰色や斜線で表されている微高地が、東側の隅田川と、白地で区割りされている水田地帯 に囲まれて、島のように浮かんでいる地形が読み取れるのです。 それでは、この城跡の地が現在のどの場所に当たるのか、いきなり今の地図と照らし合わせても、市街化 され区画整理の進んだ地図を見たのでは雲をつかむような話です。しかし区画整理される以前の大正時代の 地図となら、右下の地図のように古い道も残されているので何とか照合出来そうです。 | |

|  |

|

ところがいざ照合してみると石浜神社の位置が明治初頭の字切図とは合いませんでした。字切図の赤斜線 は神社の境内地なのですが、当初は白抜きになっているだけだったので、西側と同じ水田地域と思ってしま いました。後に資料を読み返していたら境内図が赤斜線の区割りの形と同じだったので、この区割地は水田 ではなく境内地だと気が付きました。さらに大正時代の地図の境内地もほぼ同じ形の区割りなので、縮尺を 合わせて並べて見ると周辺の道路は大分変っていますが、幸いにも境内地周囲の東西南北の道路だけは字切 り図の道路と一致しているので、大体この縮尺で間違いないでしょう。 大正時代の地図との照合が出来ればかなり輪郭がつかめるので、これを今の地図で眺めて見ると、南側は 明治通り、北側は荒川区の瑞光橋公園辺り、西側は東京ガスのガスタンクの並んでいる辺り、東側の隅田川 の川岸ですが、どうやら川幅が広がって川岸が少し移動しているようです。それでも石浜城は東西約200 メートル、南北約500メートルに及ぶ規模の城だっようです。そして本丸は石浜神社の旧地のようなので 現神社地の西側に見えるガスタンクの並んでいる辺りと推測します。さらには、南側にあった總泉寺(現在 は板橋に移転)の地も城地だったと伝わっているので、これを二の曲輪とすると大規模な城の姿が浮かんで くると思います。 | |

アクセスガイド

石浜城址Ⅰ・・・地下鉄日比谷線 南千住駅より東南に徒歩約1000m(石浜神社)

石浜城址Ⅱ・・・銀座線他各線 浅草駅より北に徒歩約600m(待乳山聖天)

|

一つ上 ”都内の古城址について ” 表 紙 ”小さな旅と四季の風景 ”へ |