はじめに  真空管アンプというと、どうしても大きくて

真空管アンプというと、どうしても大きくて重くて発熱も多いというイメージがあり(実際 そのようなセットが多いので仕方ない)盛夏で の使用にはためらってしまうのですが、私の使 用環境では小出力でも支障はないので、夏向き に小出力でも高品位で発熱の少ない小型真空管 アンプを作りたいと思っていました。 そんな時にARITOさんのご厚意で、ミニ アンプ用の電源トランスとOPTを巻いて頂い たので、涼しげな色合いのミニアンプに再挑戦 して見ました。 出力管の選定 前回製作の省エネアンプに使った6AB8は、ヒーターが6.3V0.3Aと省エネヒーターの複合管 だったのですが、三極管ユニットも五極管ユニットも感度が低く、そのまま組んだのではNFに回す だけの十分な利得が取れないので、UL接続としましたがDF不足でした。そこで今回はヒータ電力が 少なく利得も取れる小型複合管を検討する為、以下のような球をリストアップしてみました。

こうして並べてみると、6EA8以下の球は三極管ユニットの内部抵抗が低いので良好な高域特性が得られ、また感度は両ユニット共に中感度で扱いやすくNFに回すだけの利得も取れそうです。さらに五極管ユニットのプレート損失もPPで1~2W程度のアンプには必要十分な損失があるようです。そこで、この中では一般的で入手も容易と思われる6U8Aでのアンプを考えてみました。 注1 6LM8A(左)は特性的には6LM8(右)と同等と思われますが、 ご覧のように背丈がありプレート自体も1.5倍くらいの大きさがあるので、 放熱面からもプレート損失は3W以上はあると思われます。  OPTの仕様

このOPTは高さ33ミリ、幅41ミリ、厚さ20ミリの小型コアで、容量は1W/50Hz、1次側13k(巻数比42%のULタップ付)、2次側4-8-16Ωという凝った造りになっています。さらには、オリエントコアをハイライトコアでサンドイッチにしたミックス構造のコアという面白いもので、とにかくこの大きさでこの性能というのは、市販品には絶対にないユニークなOPTです。 回路としては 省エネを標榜するアンプですからAB級PP回路というのは既定方針ですが、小出力のミニアンプなので回路もなるべく簡素にしたいと思いました。特性的には多少劣るとしても、バイアス用のマイナス電源とか、ツェナーやCRDとかの半導体なども使わないという条件で初めに考えたのは、一般的なPK分割式の位相反転回路でした。 しかしARITOさんから頂いたOPTは小型にも係わらず大変素晴らしい特性で、高域特性も100kHz以上まで素直に伸びているので、このOPTを使ってNFアンプに仕上げるならば、前段部の高域特性は落とした方が良いように思いました。 ところが6U8Aの三極管ユニットは上の表のように内部抵抗が低いので、高域特性を落とす為には補正を入れるのが前提になってしまいます。あれこれ考えた末に前段部はオートバランス型の位相反転とし、NFも初段グリッドに戻す事としました。これならば、初段上下のグリッドに高抵抗が直列に入るので、比較的入力容量の大きな三極管ならば高域も自然に落ちますし、その高域での上下のバランスも良くなるのではないかと考えました。  なおバラックセットの電源は、写真のように絶縁トランスとヒータートランスを組み合わせています。 一方、上記の表の6EA8以下の球は、ピン接続が同じで特性もあまり違わないので、この回路ならば どの球でもそのまま差替え可能で、性能的にもほとんど同じでした。中でも先に紹介したRaytheonの 6LM8Aは値段が安くてプレートも大きいので、6U8Aの代替管には最適ではないかと思います。 諸 特 性  歪率については、全段PP構成

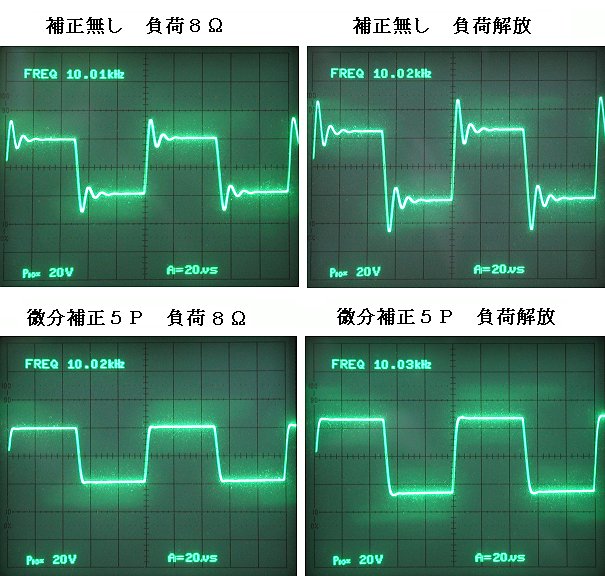

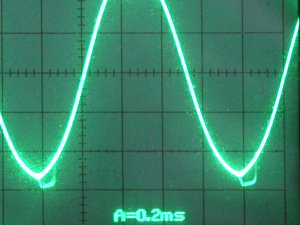

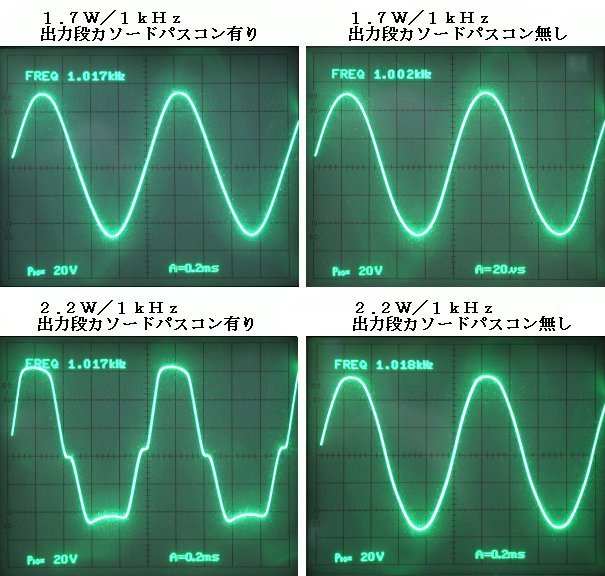

歪率については、全段PP構成のお陰か非常に低歪みになりま したが、特にオートバランス型 らしからぬ特徴として、高域で の歪率もよく揃っている事が目 を引きます。これは先に述べた 高域バランスに配慮した狙いが 的中したのかも知れません。 無歪出力1.7W THD1.9% 1kHz NFB 約12.5dB DF=4.4 on-off法1kHz 1V 利得 13.6dB(5.5倍) 1kHz 残留ノイズ 0.19mV 周波数特性では100kHz付近の高域でかなり急峻なピークを生じていました。しかし、それ以外には 不規則な凹凸等は無く、微分補正5PFを追加しただけで以下のように素直でなだらかな特性になり ました。また補正後でも10Hz~120kHz/-3dBという広帯域な特性が得られています。  つぎに10kHzの方形波応答を見ると、補正無しではオーバーシュートが目立ち、負荷解放ではさらにアバレが激しくなります。しかし微分補正5PFを追加するときれいに収まりました。この補正値はもっと少なくてもいいと思うのですが、5PFより容量の少さいコンデンサーで容量の揃っているのは入手が難しそうなので、これで確定としました。  なお、この小型OPTを使う上での注意点は、必ずDCバランスを取るという事で、何せ小型の為に少しでもDCバランスが崩れると低域特性が極端に悪くなり、それが100Hzの歪率特性にまで響いてきます。先の歪率特性でも低域の特性が揃っていないのは小型OPTに拠るものと思います。ただ、幸いにも1次巻線のP1-B-P2間のDC抵抗はよく揃っているので、カソードに電流検出用の抵抗を入れなくても、P1-P2間にテスターを当てるだけでDCバランスを見る事が出来、球の組み合わせを変える事でバランスを取るようにしました。 途中経過および失敗談 前回の6AB8ミニアンプは位相反転にカソードが使えなかったのでオートバランス型の位相反転回路にしたのですが、今回もまたオートバランス型にしたのは先に挙げた理由によるものです。そしてオートバランス型の発展系と言えばQuadⅡの位相反転回路ですが、私もチョロQ以来なにかにつけてQⅡの影響を受けているので、今回のオートバランス型位相反転でもQⅡ式のSG結合と同じような強制バランス効果を追加したいと思ってしまいました。 それには、初段カソードのパスコンを外せばカソード結合の準差動動作となり、上下のバランスが良くなると考えたのですが、このパスコンを外すとクリップ付近で寄生発振を起こしてしまい、この発振はどうやっても止まりませんでした。  あれこれ調べてみると、ラジオ技術誌2004/03号の長島勝先生の記事の中に、オートバランス回路でカソードパスコンを外すとカソード結合型のマルチバイブレーターに近い回路になるとの説明があり、そこに紹介されていた東芝真空管活用自由自在の解説をみると、以下のような発振回路が掲載されていて確かによく似た回路になっていました。  オートバランス回路では左側の出力を分圧して右側に送り、右側はPG帰還で利得を下げているので寄生発振程度で済んでいるのですが、このような回路では僅かな変動でも発振してしまうのは避けられません。そこで初段カソードのパスコンを外すのは諦めて元に戻し、代わりに出力段のカソードパスコンを外す事にしました。この方法は既に何度が実験をしているので、利得が減ってNF量が減るので、歪みは増えるがクリップ後の波形の崩れが少なくなると予想して、とりあえず歪率を測ってみました。  これをみると歪みが増えているのは一部だけで、ほとんどの領域で歪みは減少しています。さらにはクリップ後の最大出力まで増加しているのは予想外で、その辺りの変化を波形で見比べてみました。  この波形をみると、クリップ後の2.2Wのパスコン有り波形が特に大きく崩れていて、さきの歪率特性での最大出力の違いを裏付ける波形となっています。 クリップ後の特性にこれだけの改善効果が出る事は予想していませんでしたが、出力管がクリップするとグリッド電流が流れて、下側に正常な反転信号が送られなくなるようで、出力段が準差動動作となる事でそれをカバーしているようです。これは単にオートバランスなのでQⅡを意識して準差動にしたというのが正直な動機で、このような効果は、まさに怪我の功名というところです。 一方で、OPTの定格は1Wですから2Wを越える領域での挙動を気にしても仕方ないですし、まだ改良の余地があるとは思うのですが、これで完成としました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||