|

シングルアンプは回路が簡単なので、

入門者の方が手始めに作る機会が多いの

ですが、しばらく聴いていると、多くの

方が低音が出ない事に不満を持たれると

思います。このシングルアンプの低音が

出難いのは、OPTに直流を流すとコア

の直流磁化によりインダクタンスが減少

して、低域の伝送特性が低下してしまう

からです。

|

これを回避する方法としては、コアの大きな大型OPTを選ぶのが簡単確実ですが、当然に高価なの

で、廉価な小型管と組ませるのには価格も外観も不釣り合いとなり、ほとんどは相応に高価な大型直熱

三極管と組み合わせる場合に限られるようです。これはこれで得られる音のクオリティーも非常に高い

ものがあるのですが、規模的にも予算的にも初心者が手軽に作るという訳にはいかず、シングル方式と

はいえ、もはや上級者向きのセットとなってしまいます。

そこで小型PP用トランスを流用した、直流磁化打ち消し回路付のシングルアンプを組んでみる事に

しました。具体的には信号経路の出力管(以下プライマリー)を一次巻線の片側だけで受けて、もう片

方はダミーの出力管(以下セカンダリー)にほぼ同じ程度の電流を流し、PP回路のように一次巻線の

直流磁化を打ち消そうというものです。このセカンダリーの球には五極管を使い定電流特性を利用して

効率よく打ち消し効果が得られるようにします。当然ですが出力管が余分に必要なので電源効率が悪く

なるのと、大型トランスは使わないという当初の趣旨から、回路としては廉価で小型の出力管16A8

を使いました。前段は三極管部を生かしてSRPPにする予定ですが、当初はバラックの試作器で様子

を見る為に簡単なシングル方式として、とりあえず以下のようになりました。

|

出力トランスは、巻線の半分ずつ使うので、この回路での一次インピーダンスは規定の1/4になり

ます。ですから、なるべく一次インピーダンスの高いOPTが適しているので、他章でも紹介している

チョロQトランスを使って一次側3KΩとしています。もしも市販のOPTを使用する場合は、大概は

高くても10KΩなので、その場合は、さらに内部抵抗の低い30A5などを使えば良いと思います。

一方で、FE25等の中型トランスなら、4Ω端子に8Ωを接続する事で一次側のインピーダンスを上

げられますが、小型トランスでこれをやるとトランス自身の低域特性が悪くなるので、打ち消しの効果

が発揮出来なくなります。一方で、プライマリーはKNF巻線を流用してUL接続としています。本来

の用途のKNFも考えたのですが、そこに流れるDC電流も打ち消す必要があるので、より電流の少な

いSGに接続する事としました。組上がったセットを試聴してみると、当初の狙い通り低音がよく伸び

ていて、私の耳ではPP方式との区別は付かないほどでした。

ただ方形波応答ではオーバーシュートが出るので周波数特性を採ってみたら、低域は最大出力に近い

2W時でも20Hzまでほぼフラットに伸びているなど、聴感を裏付けるような素晴らしい特性だった

のですが、高域については50KHzを越えた辺りからやはり大きく波打っていました。

|

低域を伸ばす為に初めから負帰還を掛けていたので、当初は前段の高域カットオフと出力段のカット

オフが近い所為ではないかと思ったのですが、ARITOさんから「PP用のトランスを転用してB−

P1間に信号を入力した場合、F特はP1−P2間に入力した場合の様にはならない筈です。PP用は

P1−P2間に信号を入力することを想定して設計されているからです。手元のチョロQ改5版で測定

してみましたが、やはりP1−P2間に入力した場合とでは違いがあります。」とのアドバイスを頂き

ました。

つまり本来のP1P2の巻線にはそれぞれ3KΩの負荷が掛かっている筈なのに、ダミー側の巻線は

五極管の内部抵抗分の負荷しか掛かっていないという事のようで、PP用OPTを流用して打ち消しを

する以上は避けて通れない現象のようです。しかも波打っている周波数が高域でも割と低いところなの

で、これを補正で潰そうとすると高域特性の悪化は免れません。仕方ないので、可聴周波数になるべく

影響しない程度の補正を掛けて、多少不安定でも高域のアバレには目をつぶるつもりでした。

ところがARITOさんから、「専用にトランスを設計してみるのも面白いかも知れません。巻いて

みましょうか。セクションボビンを使うと良さそう。」という有り難いお申し出があり、今回の広帯域

シングル専用のOPTを巻いて頂ける事になりました。どうやらPP用OPTの一次巻線はP1とP2

を重ねて巻いているから互いに影響するので、特殊なボビンを使って分けて巻けば良いという事のよう

です。さらに電源トランスも巻いて頂いたので、直ちに本製作に取り掛かる事として以下のような回路

になりました。

|

試作機との変更点は、初段もSRPPとした事と、ダミー側のプレート電流をSG電流分だけ多く流

すようにした事、出力ループ短絡用のケミコンを追加した事などです。またこのセットは、OFF会に

持ち込みベテラン諸兄に披露する事も予想されたので、試作器的性格の強いセットですがシャーシや電

源トランスに塗装を施すなど、外観にも手間を掛けました。

諸 特 性

聴感でのレポートだけでは、自画自賛になる恐れがあるので一通りの測定データを採ってみました。

まずは歪率特性ですが、既に述べたように聴感ではPPアンプの音なのですが、高域の歪率特性が一番

低歪みになるなど、測定データはシングル方式らしい特徴を見せています。一方で、UL接続ですが基

本的に五極管によるシングルアンプなので、本機程度のNF量では歪が多めで、PPアンプ並の低歪み

にはならないようです。

数値的にはあまり芳しくな

数値的にはあまり芳しくな

いのですが、それぞれの曲線

はよく揃っています。

さらに50Hzの特性は通常

のシングルアンプなら大きく

悪くなる筈なのに、本機では

僅かな違いしかなく、特に低

出力側ではピッタリ重なった

ので描画を省略しました。

無歪出力2.2W THD4.6%

NFB 10.6dB

DF=7.5 on-off法1kHz 1V

利得 17.6dB(7.6倍)1kHz

残留ノイズ 0.42mV

|

次に周波数特性ですが、超高域の280kHz付近に大きなピークが出来てしまいました。トランス単体で

はこのようなピークは無かったのですが、無帰還でも現れる等なかなか厄介なピークで、軽い微分補正

程度ではほとんど効果がありませんでした。しかし補正を多くしたのでは、せっかくの広帯域の看板が

泣きますし、色々試行錯誤してみたところ、出力管にPG帰還を掛ける事で図のようにピークを抑える

事が出来ました。この補正を掛けた最終的な周波数特性でも、10Hz〜170kHz/−3dBという事でなか

なかの広帯域になったと思います。

|

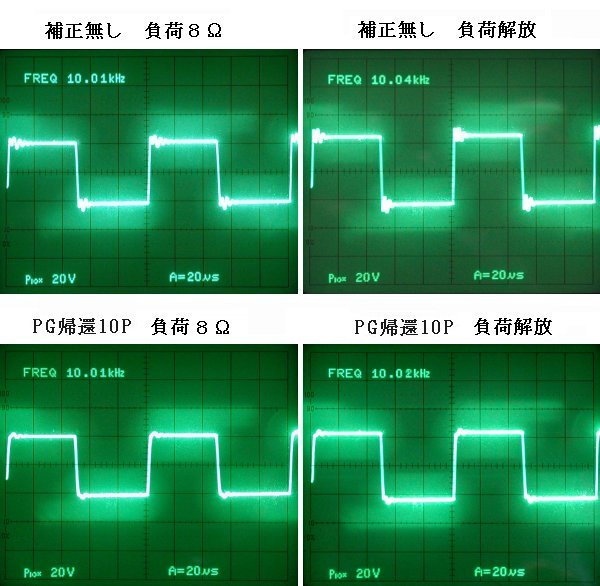

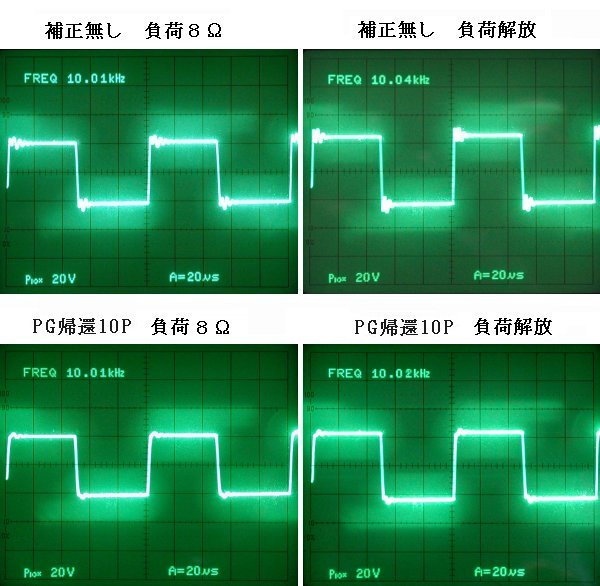

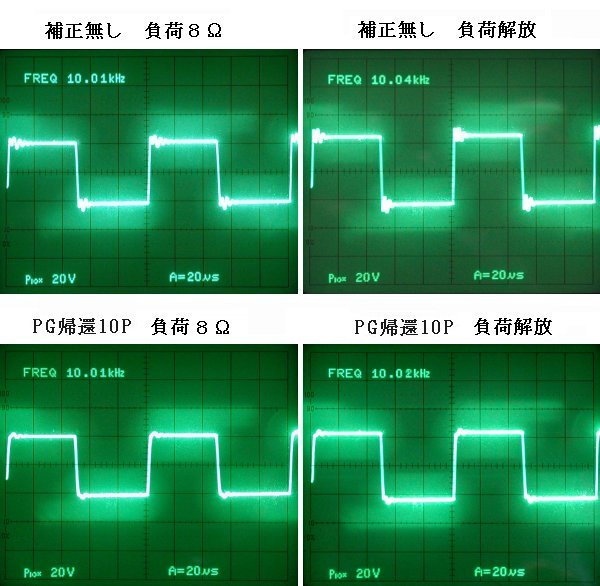

最後に方形波応答で補正の具合を確認してみました。補正無しでは周波数の高いオーバーシュートが

あって、写真は載せていませんが、微分補正を掛けた程度では大した効果はありませんでした。しかし

PG帰還を掛けると、下段の波形のようにオーバーシュートも目立たなくなりました。また、負荷解放

でもあまり変化がないのは、セカンダリーの球がプライマリーの負荷になっているからではないかと思

います。

|

雑 感

シングルアンプというと、回路が簡単なので初心者の方の入門用というイメージなのですが、相当な

ベテランの方でもシングルアンプを愛用されている方は多いようです。そしてよく言われるのは、シン

グル方式の方が自分の好みの音が出るというもので、複数の方が同様の事を言われるので、きっとPP

方式には無い良さがあるのでしょう。(残念ながら私の駄耳にはその違いはよく分かりませんが・・)

ただ先に述べたように、低域まで得ようとすると大概は大型トランスと大型管を組み合わせたセットと

なるので、誰もが手軽に作れるセットでは無くなってしまいます。それに引き替え本機なら、規模的に

も予算的にも誰もが手軽に追試出来ると思います。一方、高域のアバレにより専用トランスを余儀なく

されたのは思わぬ誤算でしたが、通常のPP用トランスを使った場合でも発振する程ではなかったので

補正の掛け方をもう少し工夫したら、ある程度は高域のアバレも押さえられるかも知れないので、これ

を今後の課題にしたいと思います。

|

目次へ →

|