私達がワルシャワへ行ったのは1989年秋、ちょうどワレサ連帯委員長がグダニスクで政権を奪還して共産主義政権が崩壊した時だった。

空港ではポーランド科学アカデミー地質科学研究所のパーベル・レズニアク博士が迎えてくれた。この度の訪問は、主人が学術振興会の学術交流として、とカラパチア山系の鉱水の研究をする為であった。パーベルと最初に出会ったのは1983年、鳥取県三朝町にあった岡山大学温泉研究所で第4回水―岩石相互作用国際会議が開催された時だった。当時主人は同研究所に在職中で、パーベルはビザを延期して三朝に留まり、持参したカラパチア山系の鉱泉水のアイソトープを分析して帰国した。その年の秋、主人は東京大学海洋研究所に移ったが、数年後にパーベルが学術振興会の基金を得てやって来た。彼は約10ヶ月東京に滞在した。日本語の勉強はしていたが、発音などの不備を直すのを私がお手伝いした。尤もそれゆえに私も同行したのではなく、子供三人を巣立たせて私も暇になったからであった。

パーベルに連れられてワルシャワで落ち着いたのは31階建てのホテルフォーラム、すでに夜中の12時を回っていた。

「明日の朝迎えにきますからゆっくり休んでください。」といってパーベルは帰っていった。

翌日まだ明けやらぬ早朝、寝不足の私達を襲ったのは路面電車の地響きだった。21階の窓の遥か下に三両続きの赤い電車が動いていた。暫らくすると右手に厳しく堂々とした建物が見えてきた。中央の尖塔のトップに赤い星が着いているスターリンが贈ったと言う悪名高い文化科学宮殿だ。高層ビルはあまり無く遥か前方に最も新しい貿易センターの高層ビルとツインタワーが見えるのみ、本当に平らな町だ。

このホテルは食堂に下りていって気づいたのだが、外国人や地方からの人々でごった返すほど賑わっていた。聞くと人々は第二次世界大戦50周年とソビエトとの交戦10周年で花輪を供えに集まって来ているとか。日本人数名も見かけたので声をかけたら流体力学の学会で来ているとのことだった。そして驚いた事に、レストランには何でもあった。ここが飢えているポーランドとはとても想像できない豪華さだった。「土産にキャビアはどうですか。安いですよ。」といって回る人もいた。

この日、まず連れて行かれたのはホスト役の科学アカデミーで、色々な人に会い挨拶した。実は奥さんのヴィーシャもここの研究者の一人だった。その後、20日間の経費として140000ズオッティーを貰った。えらく金持ちになった気分だった。 しかしホテルに舞い戻りレストランでビールとジュースを飲んだら4500ズオッティーもとられて、これはいけないと思い慌てて50米ドルを換金した。一般観光客とは異なり、招待訪問者にはプレミアレート(公式闇レート)が適用され、1ドルが10000ズオッティー、これは公式レートの約10倍だった為、分厚い札束を手にすることになった。ホテルにも公式レートとプレミアレートの窓口が並んであったが、私達はパーベルに教えられてホテル脇の地下道で換金した。

昔のことなので私と主人の意見が異なりどちらが本当なのかよく分からないが、唯一の頼りの主人の手帳によれば、この日はバスに乗ってワルシャワ蜂起の戦争記念塔を尋ねている。夜はパーベルが韓国料理店に招待してくれて、思いがけずイタリアオペラの「マクベス」を鑑賞した。

二日目はワルシャワの市内観光をした。旧市街を見て回ったように思うのだが、はっきりしない。夜はパーベルの家に招待されてお母さんとお嬢さんのアーニャに会った。色々美味しいご馳走が出てきて、料理方法の話に花が咲いた。

三日目は、長旅に備えて自由行動をすることになり、ホテルの周りを3時間ほど散策したが、たいした土産店も無く絵はがきを買って日本へ便りを出した。

9月9日(土)重陽の日にふさわしい快晴。パーベルの真っ赤なラーダ(ソビエト製)に乗って南下、ラドムを経てキールツアに着く。駅前のホテル食堂で昼食をとった。 ここで始めてジューレック・スープに出会った。メインはポーク・カツレツに酢キャベツ添えだったが、スープは始めての味わいで印象に残った。本当にここは物不足のポーランドだろうかと疑うほど結構な食事だった。どこか姑が作ってくれた豚肉と玉ねぎ、人参、ジャガイモのシチューに似た味なのだが、汁は白く濁っていて程よい酸味がある。

ここで始めてジューレック・スープに出会った。メインはポーク・カツレツに酢キャベツ添えだったが、スープは始めての味わいで印象に残った。本当にここは物不足のポーランドだろうかと疑うほど結構な食事だった。どこか姑が作ってくれた豚肉と玉ねぎ、人参、ジャガイモのシチューに似た味なのだが、汁は白く濁っていて程よい酸味がある。

「このスープはどうして作るか知っていますか。」と聞くと、

「黒パンを沸騰させてさました水につけて1週間ほど外に置いておくと酸味のある液体になる、それをつかうのです。」ということだった。 「骨と肉を2時間ほど煮て取り出し、小さくカットした肉とドライソーセージにさっきの黒パンの酢を加え、好みの具やスパイスを足して、最後の仕上げにサワー・クリームを食べる直前に加えるのが本来の作り方です。」

「骨と肉を2時間ほど煮て取り出し、小さくカットした肉とドライソーセージにさっきの黒パンの酢を加え、好みの具やスパイスを足して、最後の仕上げにサワー・クリームを食べる直前に加えるのが本来の作り方です。」

「黒パンは一寸手に入りにくいし、1週間も待つなんてとても無理だね。」 「それが最近とても便利なものが出来て、溶かすだけでジューレック・スープになるインスタント・パックがあるのですよ。ワルシャワに帰ったら売っている店につれていってあげましょう。」

こんなわけで食事は良かったが、ガソリンが不足で悲惨な状態であるのが直ぐ分った。どこのスタンドにも“売り切れ”の立て札が立ててあった。キールツァのスタンドでパーベルは科学アカデミー所長の署名入り紹介状を示して頼んだところ、売ってあげるが昼間は他のドライバーがうるさいので、夜陰に乗じて再来すれば売ってくれるとの約束をやっと取り付けて、この夜は程近いヘンチーニに宿を取った。1368年建立のフランシスコ派僧院を改造したホテルですてきな雰囲気だった。

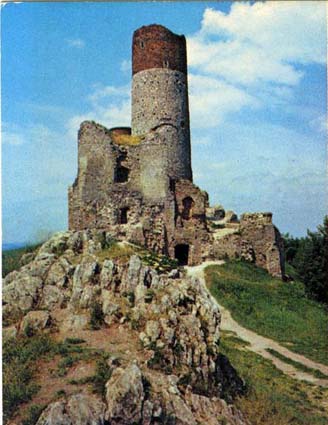

この周辺はデボン紀の石灰岩が露出していて、パーベルは学生時代、野外実験で度々ここへ来て化石を掘り出したものだと言っていた。岡の上に古い城郭が残っていて、その中の円塔の一つに恐る恐る登って見渡せば、まわりはなだらかな丘ばかり、平和そのものの眺めだった。ポーランドとは平らな土地と言う意味だそうだ。

城跡から戻った私達を待っていたのはすさまじいロックミュージックの騒音だった。今や教会のホールはレストラン兼ダンスホールに変貌して、狂乱に等しい熱狂の渦が渦巻いていた。私達は隅っこの目立たない所に座って夕食にありついた。「騒音の元は日本製の楽器ばかりです。」とパーベルが指さした。ほとんどがヤマハの製品だった。騒ぎは12時ごろまで続き、結局警官の出動で静かになったのである。この間にパーベルはウォッカ一瓶を持参してガソリンを買うことに成功した。

翌朝の朝食も悲惨であった。多数のポーランド人と1組のフランス人たちで食堂は一杯。30分も待ってやっと紅茶にありつく始末だった。

この日は更に南下して、田舎道をタルノ経由でノビソンチに着いた。この町はトチノキの街路樹が繁りとても静かだった。その中に立派な教会が建っていたので周りを歩いて見ると、ここでナチスドイツによって多くの人が殺害されたと書いてあった。アウシュビッツだけでなくこの国のあちこちに殺戮の場があったのだ。

夕食はホテル特製のシャシュイックとメキシコ風ご飯。とても結構で満足だったが円に換算すると僅か70円で、申し訳ないような気持ちだった。パーベルは760ズオッティー(格安)のロシア風ラビオリをとっていたのも私には気がかりな事だった。当時、中国でもハンガリーでもホストは我々と一緒に食事を共にしなかったのはどうしてか、とても奇異な雰囲気を味わったものだった。

3日目やっと目的地の一つリマノフ温泉療養地に着いた。喘息の子供を中心とした総ベッド数約1200のサナトリウムで、カラパチア山脈内の川沿いに広がったほっと心安らぐような自然の中にあった。ここまで来るとさすがに日本人の姿はない。飲泉場の源泉の一つクラウディアより炭酸ガスの泡を採取した。花壇のベゴニアがボタンの花のように大きかったのは何故か不思議に思った。

この日はチェコスロバキアに隣接するヴィソーバまで行き、大きな温泉療養所に泊まった。写真では赤いラーだの後ろに見える白い建物がそれである。夕食はいたって質素で、バターライス、アップルソースとパンのみ。朝食はマカロニが散らばっている牛乳のスープとパンだけだった。ここに至って初めてこの国は食料不足であると実感した。 療養所の温泉を汲み上げている七ヶ所の井戸のうち二ヶ所でサンプルを採った。野生の鹿が塩分を含んだ鉱水を舐めていった。

ヴィソーバの次はクリニッツァである。クリニッツァのサナトリウムは昔からよく知られている温泉地にあり建物も施設も立派だった。ここの主源泉と鉱泉の一つでガスを採取していた時、ガソリン・スタンドにガソリン車が来たという情報が入り、パーベルは慌しく車を飛ばしていった。彼はこのため昼食もとれなかったのに約140台の自動車が殺到したため買えず、しょんぼりとして帰ってきた。

クリニッツァで私たちに与えられた部屋は特別室のスィートルームで快適だった。おしなべて客人あつかいで丁寧にもてなされたと思う。 翌日炭酸泉の瓶詰めを作って売り出している会社を訪ね、会社が所有する山の上の井戸から同じようなサンプリングをさせてもらった。同行の社員は井戸の近くで大きなきのこを見つけて大喜びだった。

昼食後、ズオツキーサイトへの道を迷って田舎道をうろうろした為、ムシャナドルナに着いたのは夜9時、モーテルの食堂はすでに閉まっていたが、頼み込んで卵料理とパンを作ってもらい助かった。翌日はラプカとシチャブニッツァ で採取、10個のサンプリングを完了した。 シチャブニッツァはチェコスロバキヤとの国境にある温泉療養地で第二次世界大戦中のレジスタンスの遺品や写真などが色々展示してあった。聞けばパーベルのお母さんもレジスタンスの闘士だったそうだ。お父さんはワルシャワほう起の際路上で戦死したと言う事だった。

カラパチアを後にした私達はクラコフに向かった。途中ヴィリチカに立ち寄り、中世より塩の鉱山で栄えた坑内を見学した。驚くばかりの岩塩の大きさ、多さに言葉も無かった。中世には国家収入の半分を占めていたそうで、全坑道は300キロメートルに及ぶとか、その内3キロメートル程を歩いた。塩の結晶でシャンデリアからマリア像まで見事な作品が並んでいて、かつては見学の為のトロッコも動いていたようだ。この中に天井まで34メートルの大ホールがあり、戦時中ユダヤ人達がロンドン攻撃に用いたドイツ軍のロケットの部品を作らされた所だったと聞かされた。高い所にダビデの星が刻まれていた。

パーベルの記憶によると、このヴィリチカを出てから公園内のレストランで私達はまたジューレック・スープを摂ったということだ。 よほど気に入っていて先々で所望したらしい。パーベルはボルシチとか違った種類のスープをトライさせたかったようで色々頑張っていた。ついでに書くと、この国のボルシチはロシアのとは違ってビートの赤紫色と酸味の強い透明なスープであった。

よほど気に入っていて先々で所望したらしい。パーベルはボルシチとか違った種類のスープをトライさせたかったようで色々頑張っていた。ついでに書くと、この国のボルシチはロシアのとは違ってビートの赤紫色と酸味の強い透明なスープであった。

クラコフではポーランド科学アカデミーの地質研究所内に泊めて貰った。第二次大戦中にはナチのゲシュタポに接収されていたといういわく着きの所だった。私達に用意された部屋は長椅子兼用のベッドがあるだけの細長い小部屋で、トイレもシャワーも50メートルほど先にしかない、お粗末なものだった。一晩泊まってみたが、夜中まで寝つけず、音をあげて翌日早々にホテル探しにかかった。

しかし生物化学会の国際会議が月曜日から始まる為、一晩は空いているが三日間は無理だと分り我慢することになった。

このやり取りの間にホテルでは一晩31米ドルを公式レートで換金するように要求され、93米ドルを122000ズオッティーに変える羽目になった。外国ではやたらに動かない方が得策と悟ったものだ。はじめむっと来た部屋も意外と自由で特別なもてなしをされている感じで快適に思えてきたのは不思議だった。

クラコフは塩で栄えた王様が居住した城を中心に市場や教会、大学など古色蒼然とした落ち着きのあるたたずまいの町であった。市場の露天でグダニスクから来たと言う女性が美しい刺繍を施したブラウスを売っていたので、土産に二枚買った。もう一枚彼女自身が着ているのも欲しかったので尋ねると、「これは売れない。」と断られた。後でマーケットの中を散策したら、同じ模様のテーブルクロスや洋服などたくさん置いてあったので驚いた。この日は城の見学と市内観光で過ごし、土産も色々買った。ポーランドの琥珀は濃い飴色をしていて光を通すと赤く光って美しかったので、ペンダント・トップを数個買った。“ヴィリチカ”の本も買い求めた。

ルブリンへの道はやはり並木の中を行く長い道のりだった。マリー・キュリー・スクロドフスカ大学のハラス教授がケーキを作って待っているから早く来いと電話してくれていたがなかなか到着できなくて、出来上がったケーキは誰かの口に入ったようで出てこなかった。 大学の正面入り口に近くマリー・キュリー・スクロドフスカの銅像が建っていたが、鳩の夫婦が頭の上に巣作りをして、何度追い払っても駄目で、糞を垂れ流して困るのだと言っていた。

ルブリンで思い出されるのは中世に建造された城の古い教会を見に連れて行ってもらったことだ。長く上流階級の監獄として使われていたが、第二次世界大戦中はユダヤ人が閉じ込められて強制労働をさせられていたと言う事だった。戦後はソビエト連邦の監獄として利用され、1953年スターリンの死後政治犯は釈放されて、一般公開されるようになった。現在は博物館になっているようだ。

ルブリンでの宿は大学のゲストハウスで、キッチンも着いていたので、久しぶりに町を歩き回って、道端の行商から卵や果物を買ってきて少し栄養の足しにした。ここには二日ほど滞在しただろうか、ハラスの車で23キロメートル離れたサナトリウムを訪問、帰路公園のレストランでケーキと紅茶をご馳走になった。ハラスの奥さんは5人の子持ちで、折悪しく病気になってしまい、自宅に招待できないのが残念だと言ってくれた。

その後ルブリンで全ての工程を終わった私達は9月22日9時半にルブリンを発ち一路ワルシャワに戻った。2時間のドライブで11時半にはパーベル家でお昼をご馳走になっていた。その後、奥さんのヴィーシャと一緒に旧市街を案内してもらい、買い物をしたあとマダム・キュリーの記念博物館を見学した。三朝の国民宿舎前にはラジウム温泉を印象付ける為にキュリー夫人の胸像が建てられているが、「これにちなんだキュリー祭では毎年フランス大使が招待される。」と三朝に来ていたパーベルに告げたら、すぐに「キュリー夫人はポーランド人だ。」といきまいていたのをふっと思い出した。

旧市街からホテルへ歩いて帰る途中、ポーランド科学アカデミー本部前に立つ地球儀を抱えたコペルニクスの像を見てあっと思った。 クラコフ大学で神学を学んだ彼はイタリアに留学して法律と医学を学び、牧師のかたわら数学と天文学を研究して、いわゆる地動説を確信したが、当時の哲学会との争いを避けて死の直前に「天体の回転について」を発表したのだそうだ。今年亡くなったローマ法王パウロ2世も同じ大学で神学を学んでいる。

クラコフ大学で神学を学んだ彼はイタリアに留学して法律と医学を学び、牧師のかたわら数学と天文学を研究して、いわゆる地動説を確信したが、当時の哲学会との争いを避けて死の直前に「天体の回転について」を発表したのだそうだ。今年亡くなったローマ法王パウロ2世も同じ大学で神学を学んでいる。

その後の記憶はあまりないが、ワジンスキー公園とショパンのピアノ演奏、夏の宮殿と美しい花壇のある庭,テラスのあるレストランなど、とぎれとぎれの記憶がよみがえってくる。 またジューレック・スープとボルシチの素を数袋買い求めるのも忘れなかった。尚最後の日にはヴィーシャが夕食に招待してくれた。しかし期待したジューレック・スープは材料が揃わなくて、代わりにやはり酸味のあるスープをご馳走してくれた。美味しかった。更にお土産に主人は「ブラック・マドンナの写真集」を私は琥珀のブローチを頂いた。

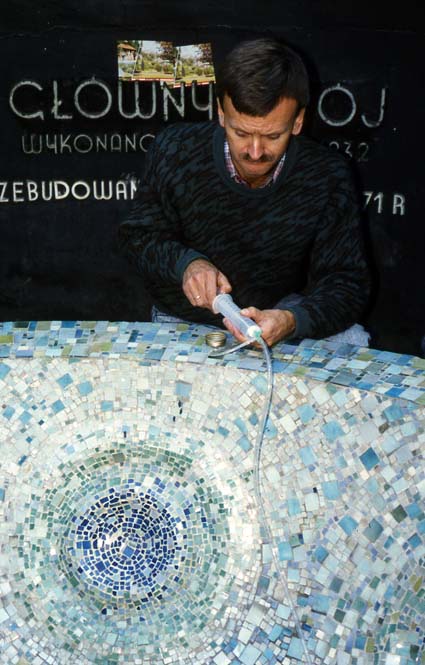

ワルシャワ郊外のコンスタンチンも記憶に残った場所である。ここでは地下1800mから汲み上げた塩濃度の高い温泉水を柴のような木の枝をくんだところで蒸発させている。 塀で囲まれた内部に入ると夏の海岸に居るような雰囲気になるそうである。写真左は当時のアンナとパーベル夫妻。今度この記事を書くにあたってパーベルにこの地の名前を確認したところ、最近家族で訪れた時の写真を送ってくれたのでそれが写真右である。

塀で囲まれた内部に入ると夏の海岸に居るような雰囲気になるそうである。写真左は当時のアンナとパーベル夫妻。今度この記事を書くにあたってパーベルにこの地の名前を確認したところ、最近家族で訪れた時の写真を送ってくれたのでそれが写真右である。 左がパーベル、右が現在大学生のアンナである。

左がパーベル、右が現在大学生のアンナである。

数年後、今度はパーベルが奥さんと娘さんのアーニャと2才の息子さんのマイクを連れて日本へやって来た。そしてある晩私達を食事に招待してくれた。ここで出会ったのがポーリッシュ・サラダである。いわゆるポテト・サラダなのだが、5ミリ角に切った具が白、赤、緑、黄など混然と入り混じって見た目にも美しいものだった。ヴィーシャは言った。 「このサラダはグリーンペッパー(ピーマン)がはいるのが特徴です。あと、セロリー・ルートが必要ですが、日本には無いので大根を使ってみました。歯ざわりが良くなり、爽快感が味わえます。」

実際にはジャガイモ三個と人参一本を少し硬めに茹でて冷まし、固ゆでの卵二個、ピーマン三個、ピックルス或いはキウリ、セロリ、玉ねぎなどすべて5mm角に切って、塩、胡椒、酢、 マヨネーズなどで味を調えるのである。

ちょうど同じ頃、ポーランドから山形オーケストラのヴァイオリン奏者として来日していた若いお嬢さん二人が、あるパーティー会場に持参したのがこのサラダだった。彼女たちいわく「ポーリッシュ・サラダです。」とのことだった。以来私たちもこのサラダを同名で呼ぶようになった。

ところがである、この文章を書くに当たって念のためヴィーシャにレシピを問うたところ、反対に「ポーリッシュ・サラダとはどういうものなのか教えてくれ」と言われた。

「私達はベジタブル・サラダをつくるけれどピーマンはつかいません。」ともいわれた。あれほどピーマンにこだわっていたのに、10年一昔とはよくいったものと思った。

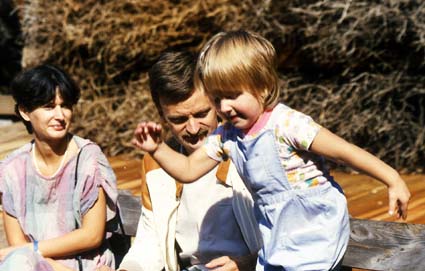

更なる後日談がある。昨年娘夫婦がワルシャワを訪問した際、ヴィーシャがセロリー・ルートを使った料理を出してくれたそうで、「リンゴと一緒にコールスローみたいにしたサラダだったけれど、歯ざわりがシャキシャキしてセロリの味がした。」と言っていた。娘の土産はジューレック・スープの素1袋だった。ヴィーシャが「ご両親はこのスープが大好きだったから,買っていくように。」と言われたそうである。「何だたった一袋か!」と主人は不満げであった。写真はワルシャワの娘(加奈子、右から2人目)とパーベル、マイケル、アンナ。それからパーベル夫人のヴィーシャ、パーベル、アンナ。

思い出のレシピ目次へ戻る 定子のページへ戻る