ダディー、テレビに出る

1968年春、梅本教授が九州大学に栄転されてその後を受けて主人は教授に昇進した。

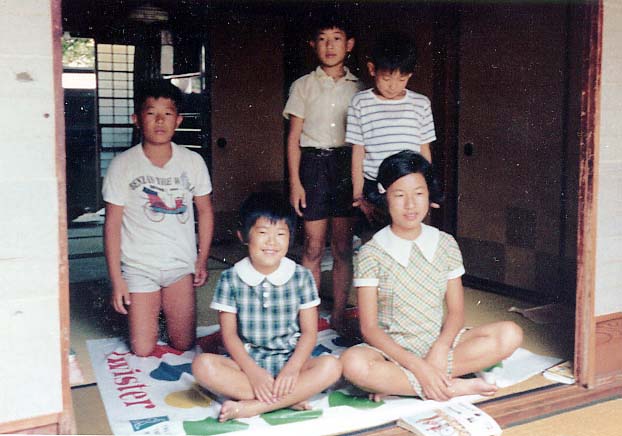

この年、三朝町では三つの谷に散在していた小規模校を三朝東小学校と三朝西小学校に統合して、遠距離の生徒はスクール・バスに乗って通学させることになった。健はこの新校舎で一年生になった。加奈子は四年生、淳は三年生としてこの西小学校に通学するようになった。西小は三つの川の合流点である元泉に出来たので、以前の様に徒歩

10分で登校可能とはならず、当然朝は以前より早く起きなければならなくなった。私の生活はますます多忙となり朝起きが苦痛になってきた。

しっかり者の加奈子は何時も私より先に起きて私を起してくれた。自分が先に目覚めて母親を起すのが当り前の生活習慣になっていたある日、私がたまたま先に起き出していたら、

遅刻したと勘違いして加奈子は、“なんで起してくれなかったの?”と泣いて怒った。

小学校の参観日ともなると私はますます忙しく、しかし晴れがましくいそいそとしたものだった。加奈子は意地悪をされるほど成績がよくて、淳は目立たなかったがほどほどによくできた。問題は健だった。上二人と大差はないと思っていたが、行ってみると一人だけ後ろ向きに腰掛けてお母さん達を見て愛想を振り撒いているではないか。身振りで前を向きなさいと示したもののとても堂々と見てはいられなかった。エジソンやアインシュタインも小さい頃は落ちこぼれだったと聞いていたので、多分健もそのうちえらくなるだろうと親ばかを決め込んで、夜になると「イワンの馬鹿」とか言う本を読んで聞かせたりしていた。学校から帰るとランドセルを放り出して雲隠れしてしまう。

魚とりや虫取りになると天才ではないかと思うほどの威力を発揮するのである。そして学校の机の中には宿題のプリントが山積みになって行った。

その当時主人は新しい研究室作りに夢中で子供のことは殆ど私まかせだった。健がたまに100点を取ってくると「よく出来た。」といって壁に貼って褒めたが、0点でも「よくできたじゃあないか。」と言って笑っていた。

研究室のほうでは優秀な助手や高校を出たばかりの女性技官や秘書を揃えて順風満帆の船出をしていた。健の作文によると、「お父さんは毎日温泉に入って研究所に遊びに行きます。お金は時々おばあちゃんが持ってきてくれます。」といった具合で、子供心にも察知できるほどだった。

一方世界に目を向けるとソビエトとアメリカの宇宙戦略競争のさなかで、1962年12月、ケネディー大統領がいみじくも宣言した”We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.”に従ってアポロ計画が着々と進行していた

。

月の裏側を回って地球に帰ってくるだけでも驚異的な出来事だったのに、1969年7月には月面着陸という

信じられないことが事実になった。アポロ11号が静かの海と呼ばれる大地に軟着陸してアームストロング船長が恐る恐る第一歩を踏む様子は”That is one small step for man, one giant leap for mankind.”と言う音声とともに世界中に報道された。

この時月から地球へ持ち帰った岩石は「月の石」として珍重され、1970年の大阪万国博覧会、アメリカ館にも展示された。

私達一家もご多分にもれず大枚をはたいて見学にでかけたものだった。それは長蛇の列で入館までに相当の忍耐が必要だったが、暑さにもめげず頑張って一見した。今風に言えば「超、見ちゃった」のである。

こんな騒ぎもおさまった頃のある日、主人の所にカリフォルニア大学ロサンゼルス校のイアン・カプラン教授からアポロ14号がフラマウロの丘から持ち帰った石(土壌)を分析しないかという打診が入ってきた。

「どうしようか、こんな手紙がきたけれど。1年か2年の長期になるだろうけれど。」

「いいんじゃない。行って来たら?」

この事が本決まりになると新聞社やテレビの報道陣がやってきて大変な騒ぎになった。

「ダディーがテレビにでとった、ってほんまかいや。」

「ダディーはそがに偉い人だったんか。」

と、とたんに父親の株が上がった。1971年春のことだった。

多難な出発

1971年6月、主人がロサンゼルスに立った。出発に当たって、それに先立って私達も一緒に鳥取県庁に行き、パスポートの申請をした。当時はパスポートを受け取るまで1ヶ月はゆうにかかったので日程を組むのも余裕を見ておかないといけなかった。長年鳥取県に住みながら県庁を見るのは始めてで、まして庁舎に入るなど思いもよらなかった。

とにかくあっちこっちで聞きながら目的を達した。次に三種類位の予防接種を鳥取日赤病院で受けることが義務付けられていた。再びバス、汽車、バスを乗り継いで日赤病院に行ったのだが、受付時間終了と言うことで、「遠くから来たのだから何とかしてくれないか。」と言ってみたが駄目だった。仕方なくまた出かける羽目になった。更に境港にある検疫所で捺印をもらわないと正式とは認めてくれなかった。一家で出かける時間がなかったので取り敢えず主人だけ境港へ行き、捺印してもらった。まだビザが必要な時代で神戸のアメリカ領事館へ出向いて発効してもらった記憶がある。主人の記憶では当日はアメリカの休日でやむなく一泊してやっともらったのだそうだ。

主人は私達より二ヶ月程前に出発した。羽田からの電話で「検疫所は羽田の出発ロビーの下にもあるからそこで捺印を貰うといい。」と伝えてきた。

学校は加奈子が中学一年、淳6年生、健4年生で基礎学力をつけるにはとても大切な時期だった。心配ではあったが一年分の教科書を貰って出かけることにした。この頃、私の母は清水を引き上げて三朝で同居していた。ネスを母に託して、それだけでは心配だったので、丁度研究所に研究に来ていた松久さんに一緒に住んでくれるように頼んだ。

持っていく荷物は最小限にして郵便局から船便で

UCLAのカプラン教授気付にして送った。毎日心は明るい太陽に満ちた都市ロサンゼルスに飛んでいて、都市全体を覆うスモッグへの不安など殆ど気にもしなかった。主人が出かけて2

_3週間した頃だと思う。久々に来たエアメールに「泥棒にやられてしまった。パスポート、現金、トラベラルチェック、予防接種証明書、国際運転免許証、全部盗られて一文無しになってしまった。昼休み、上着を椅子に掛けたまま出かけてバレーをしていた間に盗られたらしい。聞く所によるとUCLAには専属のスリがいてあちこち回って歩いて生活しているそうだ。後の祭りだが、廊下には警告の張り紙がしてあった。」と言うのである。三朝は鍵を掛けるとかえって異常に思われる所で、主人は給料袋を机の上に放り出して帰ってくることが度々あって、私はいつも心配でたまらなかった。こんな人だから泥棒さんにはもってこいの獲物だったに違いない。

送ってきたモーテルの電話番号を探して早速国際電話をかけて様子を聞くと、

「何だ。こんな夜中に。」と眠そうな声が返ってきた。

「サムに少しお金を借りたから心配しないでいい。それにもうすぐ給料の半分前借できそうだからな。」

パスポートやトラベラルチェックはナンバーを控えてあったからそのうち再発行してもらえるだろうがあとは見込み無しと思われた。急いで運転免許証を取ること、その為にまず車を手に入れることが急務だった。アメリカでは運転免許証がないと存在そのものが認められないと同じで銀行で小切手を現金化するのもままならない。

イスラエルより来ていたゼーフからシェヴォレーの中古車を450ドルで買ったと言ってきたのはそれから暫らくしてからの事だった。

程なく主人は大学院の学生で家族持ちのジョージ・クレイプールの大学宿舎に仮住まいする様になった。夏休みになると実家に帰ったり旅行したりして、その間館を明渡して他人に貸すのはこの国では合理的な習慣として根付いている。

「広すぎて淋しいから出来るだけ早く来い。」と言ってきたので私達は少し早めにして

7月19日羽田をたつことにした。それに先立って、

清水の主人の実家に立ち寄り、

入院中の舅を見舞った。本来主人がロサンゼルスから支払う予定の我々の航空機運賃を盗られてしまった為に、それを立て替えてくれたのでお礼も言わなければならなかった。それに暫らく見られなくなる孫の顔も見ておいて貰いたかったから。

舅は青白い顔をして休んでおられたが、

「よく寄ってくれた。お前ら元気で行って来いよ。おらあお腹のこの辺に癌が出来ているらしいと思っているけれど、お前達が無事に行って来るのが一番だからな。」と言われた。何かこんな時に出かけるのは気が引けたけれど航空機の変更は私には出来なかったので予定通りに出発することにした。

羽田に着いたのはもう夜になってからだった。松久夫妻や渡辺洵さん、菱田不美さん等が見送りに来てくれてとても心強かった。

パンナム機、エンジントラブルで引き返す

早速階下の検疫所に向かって予防注射の検印を頼んだがもう終了したからだめだと言うのである。「今から乗る飛行機に間に合わないから何とか御願いします。」と平身低頭して頼んだけれど慇懃無礼にだめだと言われ、困ったなあと途方にくれてしまった。そこへ渡辺洵さんが助け舟の一言を入れてくれてやっと無愛想に検印を押してくれた。日本のお役所仕事の融通の無さに愕然とした。

トラブルはこれだけではなかった。私達が乗った飛行機はパンアメリカンのジャンボジェットで、座席は翼のエンジン部分が前から覗ける所に位置した真ん中の4席だった。羽田をたって一時間半ぐらいした時、「第三エンジンが故障しましたので今から東京に引き返します。皆様席に戻ってシートベルトを着用してください。」とアナウンスされ、パーサーが非常脱出口に張り付いて、チンコンチンコンと鳴る音も何故かあわあだしく、これはえらい事になったと青くなった。こんな時に限って健が「おしっこ。」と言い出した。「今は危ないからパンツの中にしてしまいなさい。」と言ってハンカチを押し込んだ。第三エンジンからパーッ、パーッと赤い火が流れ出るのが見えた。

羽田に戻って、「エンジンの修理が出来次第また出発します。それまでロビーでお待ちください。その間に到着先への連絡をしたい人は申し出て下さい。当社の負担で電報を打ちます。」というので取り敢えず主人に連絡した。もう気持ちはがくがくで同じ飛行機には乗りたくないという思いで一杯だった。

結局7時間遅れて20日午前4時過ぎに再び離陸した。暫らくは順調に飛行してそろそろハワイかなと思う頃、ふっと問題のエンジンに目をやると何ととろとろ回っているだけで機能していないではないか。ハワイ諸島の一番手前にあるニイハウ島が間近に見えて去った。「よかった。もうすぐオアフ島だ。」そうは思ったもののそれから先が長かった。ふらふらしながらやっと着陸したときは一斉に歓声と拍手が起こった。

「ハワイからロサンゼルスまでは飛行機を別の旅客機に乗り換えていただきます」と言われた時は更に大きな拍手が沸き起こった。

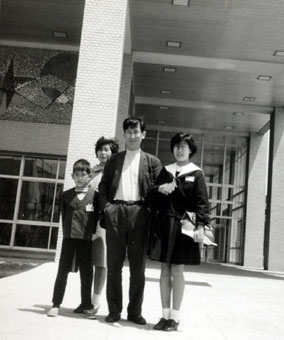

10年ぶりの空港は金網のフェンスも無く小屋のような土産物店もなくすっかり様変わりしていた。その代わり明るいビルに目をそそる土産品店が並び、レストランまで出来ていた。

エンジントラブルで延着していた為かここでの食事代はすべて只とアナウンスされていたので皆誘い合ってレストランに詰め掛けた。だが食欲がどうしてもわかないのは残念だった。特に一番食欲旺盛な淳が青ざめた顔をして何も食べられず、美味しそうな新鮮そのもののフルーツ盛り合わせをそのまま残してしまった。

ロサンゼルス上空に差し掛かったのは午前4時過ぎ、町全体を覆う薄黒い雲が見えてきたのであれが問題のスモッグに違いないと思った。近づくにつれて木々の間に区画整理の行き届いた町並みが現れ、10年前の記憶を懐かしく呼び戻した。まだ通りに動く物は見当たらず静まり返っていた。

やっと着いたロサンゼリス

ロサンゼルス空港へ降り立ったのは初めてで長い廊下を安堵と期待、そして一抹の不安を持ちながら歩いた。

子供たちも22時間の拘束に耐えて一緒について来た。早朝の空港に出迎えてくれているだろうか?ちゃんと電報は届いているのかなあ、など思いながら。

そして見覚えのある顔を見つけた時はやはりほっとした。車は白の大型車で排気量3600

ccシボレー64年型、見かけは立派だが相当の年代ものだ。私達は感激して車に乗り込んだ。10年前のシボレー・ベルエアーと同じ乗り心地だが若干スプリングがいかれているかなあと思う程度で満足だった。道幅は広くまだ車もまばらな道を車は滑らかに走り、西ロサンゼルスの宿舎に向かった。

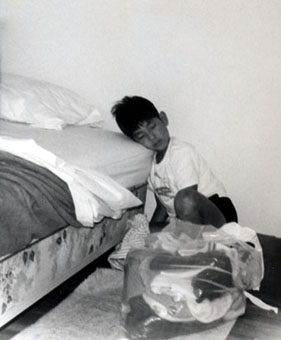

ソテール・ブルバード3338#1の宿舎にたどり着くと一気に疲れが出て、主人が作ってくれたチーズとレタスとマーマレードのミスマッチなサンドイッチをほおばるとすぐに深い眠りに吸い込まれてしまった。

目が覚めたのは夕方で、健はベッドからずり落ちたまままだ眠りこけていた。

子供部屋には枕もとに大きなソンブレロが飾ってあり、南国情緒を誘っていた。

「今から大学に行って見ないか?」

「健、起きろ。出かけるぞ。」

夕方といってもロサンゼルスは8時

_9時頃まで明るくて子供たちはバスケットやラグビーに興じていたものである。ソテールからウイルシャーを通ってウエストウッドで左折すると程なく

UCLAのキャンパスに入っていく。丈の高いユーカリが並んでいた。主人は得意になってぐるぐる走り回って建物の説明をしてくれていた。「ダディー、煙がでているよ。」と誰かが叫んだ。

「本当だ。オーバーヒートしている。」

大急ぎでボンネットを持ち上げると、バーッと白煙が広がった。

「ちょっと助けを呼びに行ってくる。」といって主人は走った。バケツに水を入れて持ってきてくれたのは大学院生のジョー・クラインだった。エンジンを冷やすためのパイプにひびがはいって水漏れしていた事が分かったが、とりあえず水を補給して帰ることにした。帰途スリフティーに寄って懐中電灯を買い、大急ぎで宿舎に戻った。

「ゼーフの奴、とんでもない車を売りつけてくれた。」と憤慨したところで買ってしまったのだから仕方ない。

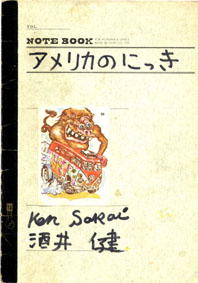

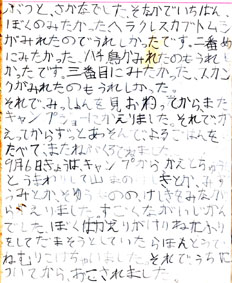

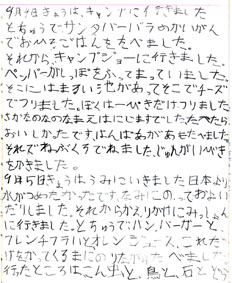

健の日記張

目次へ戻る 2章へ 定子のページへ戻る