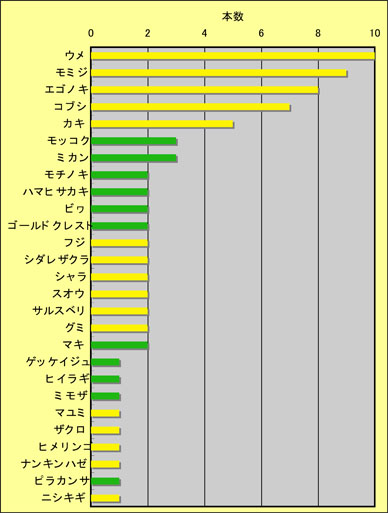

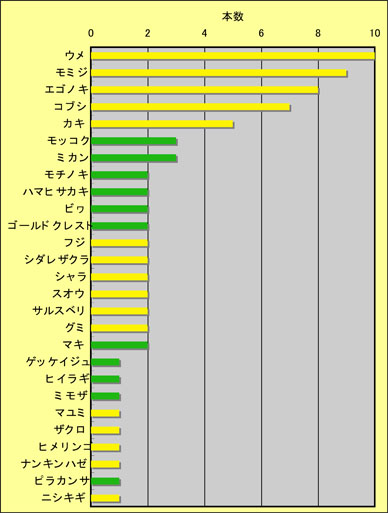

図1 北ハイツで10本以下の少数派の樹木の本数

緑色:常緑樹、 黄色:落葉樹

緑色:常緑樹、 黄色:落葉樹

北ハイツには常緑樹25種、落葉樹26種計51種の中高木があります(詳しいことは「森の中に立つ北ハイツ」を見て下さい)。これにサザンカやツツジなど生垣として植えられた11種を加えると62種の植物が植えられています。植栽リストに載っていない雑草も加えれば我が北ハイツの森は種にして70種強、総本数にして2700本(生垣も一本一本数えて)を越える樹木によって構成されています。「宇宙から見た北ハイツ」が周囲から抜きん出た緑豊かな森の中のマンションとして存在感を示す所以です。

ところがこれらの植物種の本数の分布は「森の中に立つ北ハイツ」で紹介しましたように大変不均一です。50本以上植えられた樹木は中高木ではマテバシイの180本からシイノキの59本までの8種、生垣ではサザンカ以下ベニカナメモチまで6種、計14種しかありません。これに対して10本から1本しかない植物は27種に及びます。

緑色:常緑樹、 黄色:落葉樹 |

このうち一本しかない木は私の知る限りでは9種もあります。しかし総本数では前者の約2170本に対し10本以下の樹木の総数は80本足らずに過ぎません。北ハイツの緑を支える2700本の樹木の80%は14種の植物から成り立っているのです。

それでは80本足らずの少数派は「北ハイツの森」にとっては単なるおまけでしょうか? そんなことはありません。10本以下の少数派の名前と数をまとめた図1を見て下さい。先ずくウメ、コブシ、ミモザ(植栽リストにはフサアカシアとなっていますが、後出の理由でミモザとします)などサクラに先駆けて花を咲かせる木があります。サクラの後にはフジが続き、初夏にはザクロが、夏が来るとサルスベリが待っています。秋にはカキ、ミカン、ビワが実をつけ、モミジやナンキンハゼやマユミが紅葉を楽しませてくれます。少数派は季節感を盛り上げてくれる個性派の集まりです。彼女らは「北ハイツの森」の味を引き立てるピリ辛の胡椒や甘酸っぱい香辛料のような役割をしているのです。

「絶滅危ぐ種」とは自然開発など環境変化によってある地域から消滅しつつある野生生物種をさす言葉です。環境庁の報告によると日本全体では約25%の植物が、現状で放置すれば、近い将来絶滅の危機に面するとしています。このような生物種のリストを環境庁ではレッドデータブックと呼んで公表し、保護を訴えています。このリストから更にその後の調査によって「絶滅危ぐ種」が指定され特別の保護対策がとられます。生物種の多様性を守り次の世代に残すことが野生生物だけでなく我々人類にとっても豊かな未来を約束すると言う考えに基づいています。

言うまでもなく北ハイツの森は人間が造り上げた環境です。ここにある植物は野生ではない、いわゆる園芸品種です。約70種の植物がこのような数分布で植えられたのは、創設当時の考え方や予算などによると思われます。だから上の考えを「北ハイツの森」に適用するには抵抗を感じる方がいるかも知れません。しかし既に書きましたように70種の植物のすべてが、本数に関係なく、四季を通じて我々を癒すためのネットワークを造り上げています。現在の多様な植生環境を今後も保存して行きたいと願う気持ちは北ハイツでも同じです。勿論居住性を高めるための改善は進めるべきですが、種の多様性を出来るだけ損ねずに保護管理したいものです。

さしあったて北ハイツのレッドデータブックを作るとすれば、図1の24種、75本をあげるべきでしょう。とりわけ1種につき1本しかない木は北ハイツの「絶滅危ぐ品種」です。北ハイツの樹木は野生植物ではないので種と言わず品種としておきます。図1は平成18年の調査に基づいていますが、これによるとゲッケイジュからナンキンハゼまでの9種がこれに当たります。しかしヒイラギは一本建ての他に垣根仕立てもありましたので除きます。また平成7年の植栽マップによるとニシキギが一本3号棟の東入り口付近に植えられている筈ですが、これも見あたりませんでした。

|

そこでここではナンキンハゼ、ヒメリンゴ、ザクロ、ピラカンサ、ゲッケイジュ、マユミ、ミモザ(フサアカシアの別名)、の7種を「北ハイツの絶滅危ぐ品種」として扱います。ミモザは植栽リストではフサアカシアになっていますが、実際はギンヨウアカシアに近いので、ここでは共通名のミモザを用います。これら7本の木は種にすると北ハイツ全体の植物種の10%近くに当たり、多様性の保護からすると大変重要な7本だと言えます。

ところで、私もつい最近までそうでしたが、皆さんの中にもこれら7本がどんな木なのか、また北ハイツ内の何処に植えられているか、ご存じない方が多いのではないでしょうか?そこで植栽マップを片手に位置を確認する一方、インターネットで色々調べて見ました。その結果いろいろ面白いことが判りました。中でも私の興味を引いたのはこれらの木の花の受粉の仕組、言い換えれば子孫を残す営みが、それぞれ違っていることでした。彼らもまた近親結婚を避けるために、すれ違い夫婦のように同棲してもセックスレスであったり、特別な避妊薬を使ったり、とさまざまな工夫をしていることが分かりました。

また外観もさまざまです。鮮やかな花を咲かせる目立ち屋がある一方、片隅にひっそり植えられているものもあります。うっかり刈り取られたらおしまいです。

そこでこのページではグーグルマップ(図2)でこれらの木の位置と写真を示すとともに、それぞれの木について幾つかの興味深い性格をまとめてみました。

ただし、参考にした植栽マップは平成8年作成のものですし、植栽リストは平成8年と平成18年を参考にしましたが両者には食い違いもあります。そんな訳でここに挙げた7種以外にも一本しかない木があるかも知れませんし、逆にこれらの中には2本以上あるものが含まれているかも知れません。

そこで6月始め、現在管理組合と契約している船橋造園のKさんとお会いして色々疑問点を伺ってみました。Kさんは大変勉強家で私の疑問に細かく対応してくれました。最後に一緒に敷地内を歩きながら簡単な実地検分もしました。この結果私がピラカンサについて勘違いしていたこと、フサカシアをギンヨウアカシアとしたことは正しかったこと、などが分かりました。

最大の収穫はKさんが現在最新の植栽リストとマップを製作中であることを知ったことです。これの完成を待って、今回の内容をさらに検討したいと思っています。