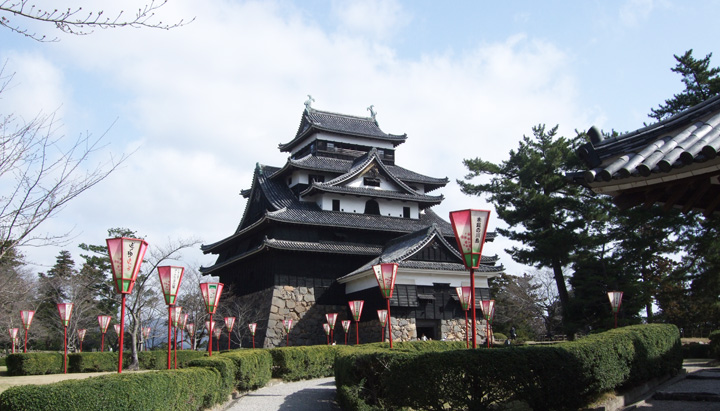

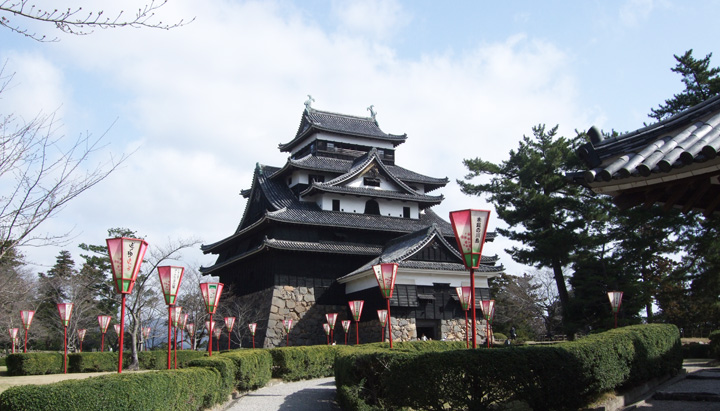

松江城

Matsue Castle

35 28 29.76,133 03 01.47

ちょうど人の流れが切れた所です。もうすぐ桜が咲く季節。

天守閣が現存する城は、日本に12しかないそうです。明治になっての廃城令、そして第二次大戦の戦火によってその殆どが失われてしまったのですが、残った城はどれもそれなりの理由を持っています。廃棄のため売りに出され、落札した者が壊す費用をケチっているうちに残ってしまった姫路城とか、廃藩になったけれどそのままにされ、震災を契機に旧藩主に返還され今に至った犬山城とかの例はありますが、大半は地元などの有力者が保存活動をして残ることが出来たもののようです。ここ松江城もそうして残された貴重な城です。

建築が残るか残らないかは、本当その時の判断になります。例えば戦争に宗教が絡むと大胆な破壊が行われます。従来の宗教施設があった場所に敢えて新たな宗教の建築を建て、人々の心の拠り所を消失させることがよくあるし、その際に建築資材は元の建物からどんどん使ってしまうものでした。その一方でイスタンブールのアヤソフィアのようにビザンチン教会からモスクへと、またコルドバのメスキータは逆にモスクから教会へと、破壊することのない転用もたまには起こっています。

明治になり廃藩置県という激動の時にあって、城は完全にその存在意義を無くした訳で、だからこその廃城令であるし、そこに異議を唱える人もあまりいなかったはずです。そこにあって敢えて残そうと主張した人は、領主の館としての存在以外の意義を見いだしていたからこそ、そういう行動を取ったと思います。文化的意義なんて軽く言いますが、当時としては大胆なことだったのでしょう。そうした先人たちのお陰で、貴重な城と対面出来るのです。

で、その天守閣ですが不思議な建物です。日本における唯一の高層建築と言っていいかもしれません。五重塔などの塔はあくまでも外から見るだけ、内部空間が無いことから、高「層」建築とはちょっと言い難い。その点天守閣は紛れもない高層建築でしょう。それもどの面に対しても正面性を保つような複雑な構成をしている。中国によく見られる屋根の向きが同じで少しずつ減衰していく単純な造りとは違い、屋根の向きを交互にし、そこに破風を入れることによりリズミカルに高さを重ねているという、何とも憎い構成なのです。

日本建築の屋根は、比較的単純な造りで推移してきましたが、どうも書院造り辺りから複雑化の道を辿っています。こんなのも出来るぞと張り切ってやってしまったようなものがどんどん出てくる。多分天守閣もその延長にあるのではないでしょうか。平入り、妻入りそのどちらでもない、いい所をみんな使ってやれといった貪欲さが感じられます。そして人民に対し何処も正面だと主張しているのでした。

もう一つは黒と白。徳川が白、反徳川が黒なんて言われ方もしますが、豊臣氏の大阪城が黒・・漆、それに対して江戸城を白・・漆喰で作ったのがその根拠になっています。武士としては渋い黒を好むのですが、徳川の影響もあり、またその方が流行の先端ということから、結果白の城が伸してきた訳か。なおここ松江はあまり財政力も無く、黒は高い漆に代えて柿渋と煤で代用し、やはり高い漆喰を最小限配置したというアンサンブルになっています。そういわれてみると、ポイントで白壁があるのがよく目立ちます。建築の流行も昔から色々あるのですね。

|