|

「先生、わたし羽が欲しいの・・・」

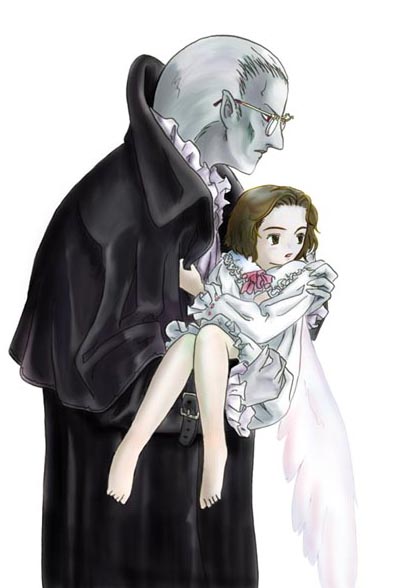

少女はベッドに横になったまま、弱々しい声で男に呼び掛けた。先生と呼ばれた男はフロックコートと診察鞄を抱えたまま、少女に向かって少し困ったような表情を浮かべた。

「どうして私にお願いするのかな?」診察鞄から聴診器を取り出しながら男は訊ねかえした。

「先生・・・魔法使いでしょ・・・」

土気色の肌、尖った耳、確かに異界の住人を名乗る資格はありそうだ。

「羽があったら・・・お外に遊びに行けるのに・・・」

少女は一年近くもこの部屋から出たことがなかった。訪なう人もなく、忙しい父親や継母ですらめったに顔を見せなかった。年老いたメイドだけが少女の身の回りの世話をしていた。

男は黙ったまま少女の胸に聴診器をあてた。

少女は週に一度だけ診察に訪れるこの医者が好きだった。寡黙でちょっと恐い顔をしていたが、診察する手つきや時折話しかける言葉は限りなく優しかった。なにより昔、実母に読んでもらった童話の挿し絵に載っていた魔法使いにそっくりなのが少女のお気に入りだった。

「おおきく息を吸ってごらん」

言われたとおりに大きく息を吸い込もうとした。けれどわずかに胸が動いただけで、おおきく息を吸うことが出来なかった。病んだ少女の体はそんな簡単な事も出来ない程弱っていた。

日に日に自分の体から力が抜けていくのが少女にもわかった。

「わたし・・・もう死んじゃうの?」

男はそれには答えずに、そっと少女の頬に手のひらをあてた。少女の幼い手がすがるようにそれに重なる。

「せ・ん・せい・・・」

消え入りそうな少女の声を聞こうとして、男は少女の顔に耳を寄せた。

「死んだら、たましい・・あげる・・・だから」

少女の中では、悪魔と魔法使いが混在しているようだった。男の表情が困惑と悲痛の入り混じったものに変わる。

小さな手が男の肩に回される。少女は残り少ない力を振り絞ってわずかに上半身を持ち上げ、男の頬にキスをした。

「おねがい・・・」

昼食を運びに来たメイドはベッドがもぬけの空で、しかも窓が大きく開け放されているのに驚いた。メイドは少女と医者の姿を探そうと庭に面した窓から身を乗り出した。

秋の柔らかな陽光の中で一枚の白い羽根が風に舞っていた。

二人の姿を探すメイドには、その羽根を見つけられそうもなかった。

|