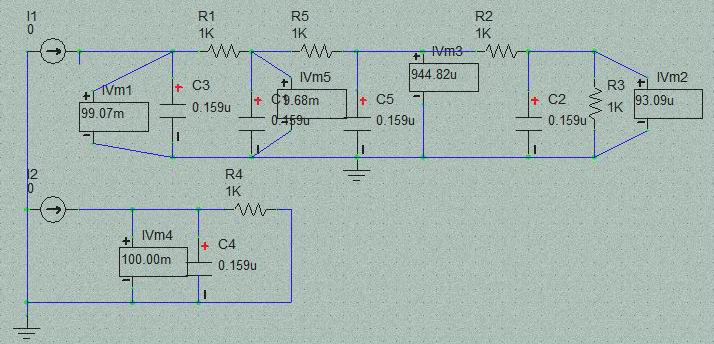

100F偺VCF偲VCA偼嵎摦夞楬儀乕僗偵側偭偰偄傑偡丅丂偝傜偵弌椡抜傕OPAMP偺嵎摦偱庴偗偰偄傑偡丅 丂偙偺堄枴偡傞偲偙傠偼傑偢偼壏搙曗彏丄師偵偼CV偺媫曄摦偵懳偟偰AUDIO怣崋宯偺DC曄摦傪梷惂偡傞偙偲偵偁傝傑偡丅丂嵎摦懳偺僥僀儖揹棳傪壜曄偟偰gm傪曄壔偝偣偰偄傞偺偱摉慠CV偺曄摦偵懳偟偰僶僀傾僗揹棳偼戝暆偵曄摦偟偰偄傞偺偱偙偺DC曄摦傪偝偗傞昁梫偑偁傞傢偗偱偡丅

VCA

* VCA偲晧壸偺娭學

VCA偵娭偟偰偼嵎摦偺10K偺晧壸掞峈偐傜弌椡揹埑傪嵎摦偺OPAMP偱庢傝弌偟傑偡偑丄10K掞峈偺揹埑崀壓偼偦偙偵棳傟傞揹棳偱寛傑傞偺偱嵎摦夞楬偺揹棳摿惈偑斀塮偟偰偄傑偡丅丂揹棳摿惈偼AUDIO擖椡揹埑(嵎摦夞楬偺嵍偺Tr.偵報壛偝傟傞揹埑)曄壔偑+/-10mV掱搙傑偱偼儕僯傾偱偡偑偦傟傪墇偊傞偲LOG摿惈壔偟偰僥僀儖揹棳偵岦偭偰朞榓偟偰偄偒傑偡偺偱AUDIO偺報壛怣崋偑戝偒偔側傞偲弌椡揹埑偼彉強偵僜僼僩僋儕僢僾偟偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅

VCA偺output摿惈偼偙偺揹棳摿惈偵埶懚偡傞偑嵎摦偱晧壸偺揹埑傪庢傝弌偡偺偱僶僀傾僗暘偑僉儍儞僙儖偝傟AUDIO怣崋0V帪弌椡傕0V怳暆偼僔儞僌儖弌椡偺2攞丅

Audio怣崋偑戝偒偔側傟偽懳悢埑弅偝傟僋儕僢僾偟偰偄偔丅

VCF

*VCF偲晧壸偺娭學

嵎摦夞楬偺揹棳摿惈偼懳徧宍側偺偱弌椡揹埑偵娭偟偰偼VCA偱偼嵎摦偱庢傝弌偝側偔偰傕旕懳徧偵偼榗傒傑偣傫丅丂偱偼VCF偼偳偆側偺偐丅丂偦傕偦傕VCA偲堘偄VCF偵偍偄偰偼晧壸偑掞峈偱偼搒崌偑埆偄偺偱 Tr.傗Diode偵側偭偰偄傞傢偗偱偡偑偙傟偼掞峈偱偁傟偽惂屼揹棳偺忋壓偵懳墳偟偰output偑VCA偲偟偰嶌梡偟偰偄偔偺傪旔偗傞偨傔偱偡丅丂偡側傢偪惂屼揹棳偑憹戝偡傟偽晧壸偺旝暘掞峈偑彫偝偔側傝丄媡偵掅壓偡傟偽旝暘掞峈偑忋偑傝傑偡偺偱晧壸偺揹埑崀壓偲偟偰偼堦掕抣偵側傞偲偄偆尨棟偱偡丅

榗

AUDIO擖椡怣崋傪SIN攇偲偟偨応崌丄偲偰傕戝偒偗傟偽弌椡偼嬮宍攇偵側偭偰偟傑偄傑偡丅VCA偺応崌丄僔儞僌儖弌椡偱偁偭偰傕榗偼懳徧榗偱偁偭偰旕懳徧榗偱側偄偺偑摿挜偱偡丅丂堦曽丄嵎摦儀乕僗偺VCF(Tr./ Diode Ladder VCF)偺Output偺晧壸偼Tr.傗Diode偵側傞偺偱掞峈晧壸偺応崌偲堎側傝晧壸偺椉抂巕揹埑偼忋婰偺傛偆偵嵎摦夞楬傪峔惉偡傞Tr.偺 B-E娫偺摿惈偲摨條偺曄壔偵側傝傑偡丅(椉Tr.偺Ic偵偼摨偠揹棳偑棳傟傞偺偱Vbe偼婎杮摨偠)

*; 扐偟偙傟偼capacitor偑奜傟偨忬懺丄傑偨偼AUDIO怣崋偵斾傋偰Fc偑廫暘崅偄応崌偺Tr.丄diode傪晧壸偲偟偰尒偨応崌丅

* audio怣崋儗儀儖偺堘偄偵傛傞Vbe攇宍偺曄壔(晧壸Tr.偺Vbe)

忋婰 Q1丄Q2偺B-E娫偵AUDIO IN怣崋偑攝暘(暘埑)偝傟傞娭學偱忋婰偺傛偆側榗傒偑婲偙傞(報壛揹埑偑戝偒偄帪)丅丂偲偄偆偐暿偺尒曽偱偼揹棳摿惈偑儕僯傾偱偁傞嬫娫偼Vbe偼LOG摿惈丄揹棳偑LOG埑弅偝傟傞嬫娫偱偼Vbe偼偝傜偵偦傟偑恑傓丅丂揹棳摿惈偑Expo偱偁傞嬫娫偼Vbe偼儕僯傾偵嬤偄娭學傪帵偡丅VCF偵偍偄偰偼嵎摦懳偺揹棳摿惈傪偆偗偨Vbe偺曄壔偑晧壸偺揹埑曄壔偵側傞偺偱暋嶨偱偝傜偵弌椡偼嵎摦偱MIX偝傟傞偺偱偝傜偵暋嶨丅

摉慠偺偙偲側偑傜偙偺暘埑娭學偲揹棳曄壔偼transistor偺Vbe偲Ic偺娭學偑EXPO偲偄偆梫慺偲嵎摦懳偵偍偗傞晧婣娨斀墳偺側偣傞嬈偐傜偺寢壥偱偡丅

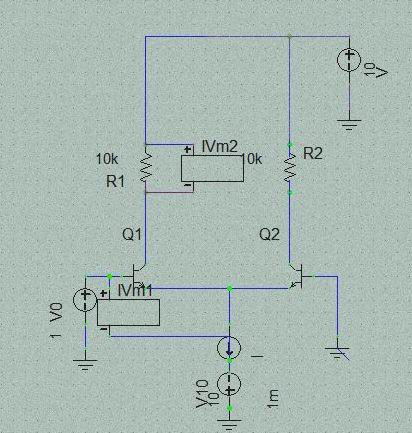

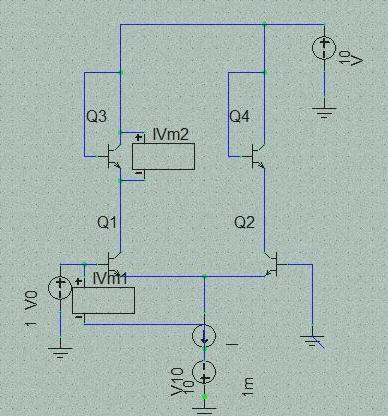

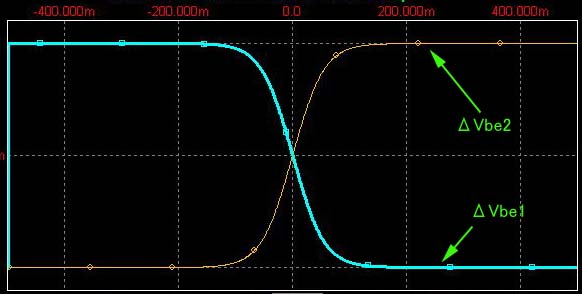

Q1,Q2偵懳偡傞暘埑斾偺娭學

*報壛AUDIO怣崋(SIN)偲Q1,Q2偺Vbe偵懳偡傞暘埑偺娭學

SIN偑0V帪椉Vbe偼BIAS揹棳偵懳墳偟偨Vbe偱摨偠抣丅丂SIN偑+偵忋徃偡傟偽暘埑偝傟傞偑僺乕僋揹埑偑崅偗傟偽Q1偺Vbe偺曄壔偼傢偢偐偱懡偔偺曄壔偼Q2偺Vbe曄壔偲側傞乮扐偟媡曽岦偺曄壔乯丅丂偙傟偑嵎摦懳偺摿挜丅

Audio怣崋偑戝偒偔側傞偲Audio怣崋儅僀僫僗帪丄報壛揹埑偼Q1偺B-E娫偵傎傏慡偰偑媡曽岦偱偐偐傝堦曽偺Tr.偺B-E娫偵偼偐偐傝偵偔偔側傞丅 僾儔僗帪偼媡偵Q2偺B-E娫偵懡偔偐偐傞丅丂偙偺偨傔偙偺嬫娫(AUDUO IN偺儅僀僫僗嬫娫)偱偼AUDIO怣崋偺尮攇宍偲旝暘掞峈偺戝偒偄曽偺B-E娫偺攇宍偼傎傏摨偠宍丅丂丂偙偺恾偼嵎摦懳偺揹棳摿惈偵帡偨傛偆側宍偵側偭偰偄傞偺偑嫽枴怺偄偱偡丅

|

梋択: 嵎摦夞楬偵偍偗傞Q1偲Q2偺Vbe偺娭學

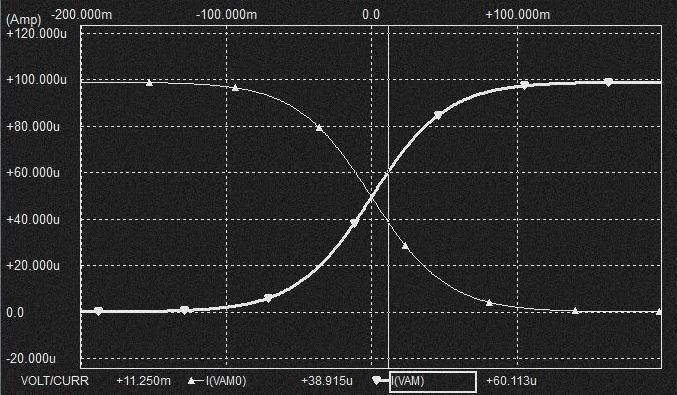

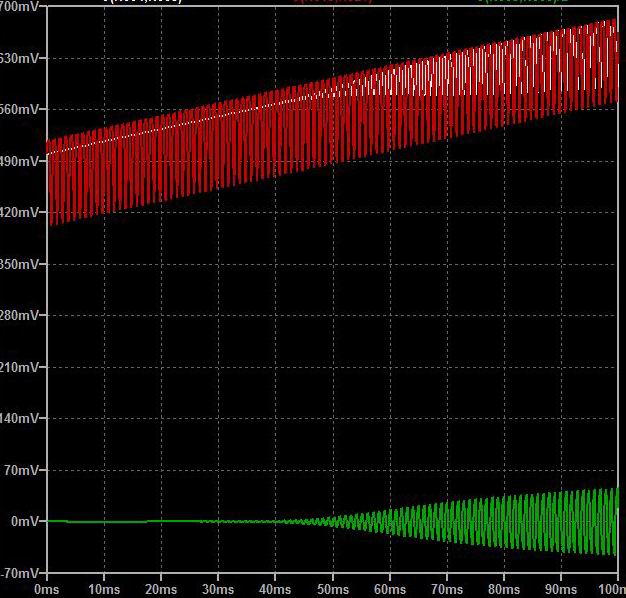

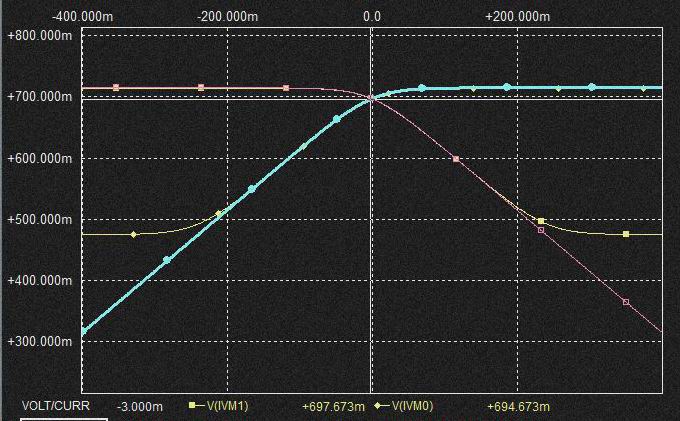

報壛揹埑偺曄壔偵懳偡傞Q1偲Q2偺Vbe偺娭學偼忋恾偵帵僌儔僼偱偡丅偙偺恾偐傜忋婰偺榗攇宍偑摫偒偩偝傟傞傢偗偱偡丅 AUDIO怣崋偑偄偔傜僾儔僗偱忋徃偟偰傕LOG埑弅偝傟傞丅儅僀僫僗曽岦偱偼曄壔偼AUDIO怣崋偵捛廬偟偰偄傞偺偱埑弅偼傎偲傫偳側偄丅

忋恾偼僥僀儖揹棳偑1mA偺帪偲10mA偺帪偺Q1丄Q2偺Vbe偺娭學偺僌儔僼偱偡偑摉慠BIAS偑曄壔偟偰摦嶌揰偼曄壔偟偰偄傑偡偑僇乕僽偺曄壔偼摨偠宍偵側偭偰偄傑偡丅丂偙傟偼偡側傢偪transistor丄Diode傪嵎摦偺晧壸偵偟偨応崌丄AUDIO怣崋偺曄壔偼摨偠儗儀儖偵側傞偙偲傪帵偟偰偄傞傢偗偱偡丅(偙傟偵傛傝VCA壔傪偝偗傞)

|

偡側傢偪嵎摦夞楬偺揹棳摿惈偑VCA偺傛偆偵偦偺傑傑Tr. Diode晧壸偺揹埑曄壔偵側傞傢偗偱側偔揹棳摿惈偵懳墳偟偨Tr. Diode偺B-E娫丄A-K娫偺揹埑摿惈偲側傝傑偡丅丂偙偺偨傔偨偲偊偽擖椡AUDIO怣崋偑10mv掱搙偱偼榗傒偼彮側偄偱偡偑擖椡傪戝偒偔偟偰100m掱搙Audio in偺儀乕僗偵報壛偡傟偽旕懳徧偺攇宍偵側傝傑偡丅乮忋恾乯

偟偐偟幚嵺偼嵎摦偱庢傝弌偡偺偱塃懁偺晧壸偺揹埑曄壔偼嵍懁偺晧壸偺揹埑曄壔偺媡憡偱偦傟傪斀揮偟偰壛偊傞偺偱旕懳徧晹暘偼懳徧榗傒偵側傝傑偡丅丂偝傜偵偼榗傒帺懱偑寉尭偝傟傑偡丅

偡側傢偪嵎摦懳偺儀乕僗偵懳偡傞報壛揹埑(Audio怣崋)偺嵍塃偺Tr.偵懳偡傞暘埑偵偍偄偰丄攇宍偺僾儔僗偺揹埑懁偼戝暆偵僋儕僢僾偟偰堦掕抣偱棊偪拝偒嬮宍攇偺傛偆側宍偵丄儅僀僫僗懁偼B-E娫偺旝暘掞峈偑偁偄偰偺Tr.偺旝暘掞峈偵妑傋偰偨偄傊傫戝偒偔側傞偺偱嵎摦懳偵懳偡傞報壛揹埑偼傎傏儅僀僫僗懁偵壛傢傝報壛怣崋偺敿廃婜偵偍偄偰偼尦偺報壛揹埑(Audio怣崋)偵嬤偄宍傪曐帩偟傑偡偺偱忋婰偺傛偆偵嵎摦偱output傪MIX偡傞偲偙偺晹暘偑庡傪愯傔嬌抂偵榗傫偩攇宍偵偼側傝傑偣傫丅

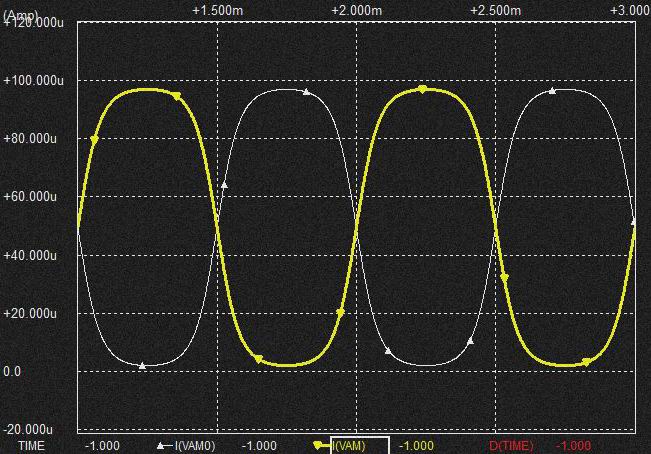

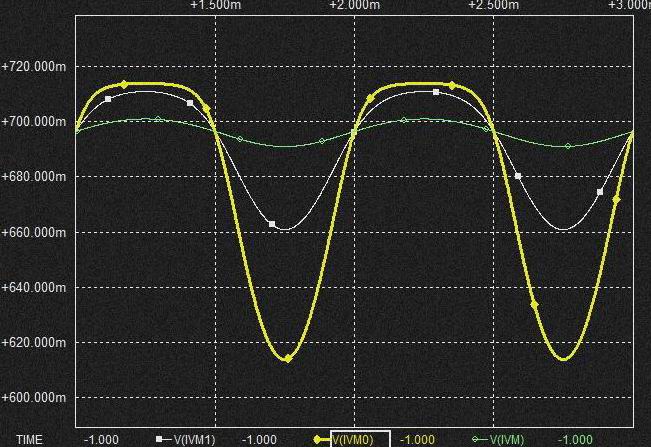

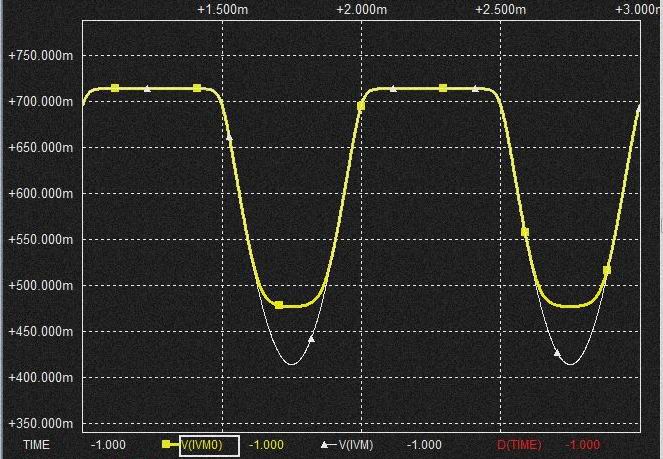

嵎摦偱庢偭偨帪偺晧壸(Tr. Vbe)攇宍

墿:10mVpp(嵎摦懳擖椡)

敀:200mVpp(嵎摦懳擖椡)

搷:600mVpp(嵎摦懳擖椡)

忋恾偐傜傕惓尫攇擖椡帪揹棳摿惈偼偐側傝嬮宍攇偵嬤偔側偭偰傕(壓恾乯晧壸偵偐偐傞揹埑偼Tr./Diode偵偍偄偰偼揹棳(Ic)-->( LOG曄姺)---> 揹埑(Vbe,Vak)偱丄嵎摦偱庢傝弌偟偨output偼SIN攇偵嬤偄宍傪曐偪傑偡丅丂偙偺晹暘偼Magic傔偄偰偄傑偡偑忋偺曽偺愢柧偺傛偆偵AUDIO怣崋偺2偭偺B-E娫偵偐偐傞揹埑偑儅僀僫僗曽岦偵偐偐傞帪偼傎傏AUDIO怣崋偲摨偠偱Q1丄Q2偺Vbe偺曄壔偼媡憡側偺偱偦偺晹暘偩偗MIX偝傟傟偽報壛AUDIO怣崋偵嬤偄宍偵側傞傢偗偱丄幚嵺偼LOG埑弅偝傟偨敿廃婜偺攇宍傕MIX偝傟傞傢偗偱偡偑偦偺柺愊偼彫偝偄偺偱偁傑傝榗傑側偄丅(*1) 丂堦曽VCA偺応崌偼掞峈晧壸側偺偱揹棳攇宍偑偦偺傑傑揹埑攇宍偺側傞偺偱榗傒傑偡丅

*1:log埑弅偝傟偰偄傞晹暘偼AUDIO怣崋偑僾儔僗晹暘偱嵟戝揹埑怳暆偼18mV偵偍偝傑偭偰偄傞偺偵懳偟偰儅僀僫僗晹暘偼傎傏報壛SIN攇偺怳暆側偺偱媡憡MIX偟偨応崌攇宍偺0V傪拞怱偲偟偨晹暘偑懢傞偩偗丅

偨偩偟報壛怣崋揹埑傪偝傜偵忋偘偰偄偗偽乮忋恾偺600mVpp乯偁傞揰傪墇偊傟偽儅僀僫僗懁偺怣崋傕僋儕僢僾偟偰偟傑偄傑偡偺偱偦傟傜傪MIX偟偨攇宍偼惓尫攇傪擖傟偨応崌丄嬮宍攇忬偵僋儕僢僾偟傑偡丅

晧壸Tr.傪棳傟傞揹棳摿惈

墿:10mVpp(嵎摦懳擖椡)

敀:200mVpp(嵎摦懳擖椡)

搷:600mVpp(嵎摦懳擖椡)

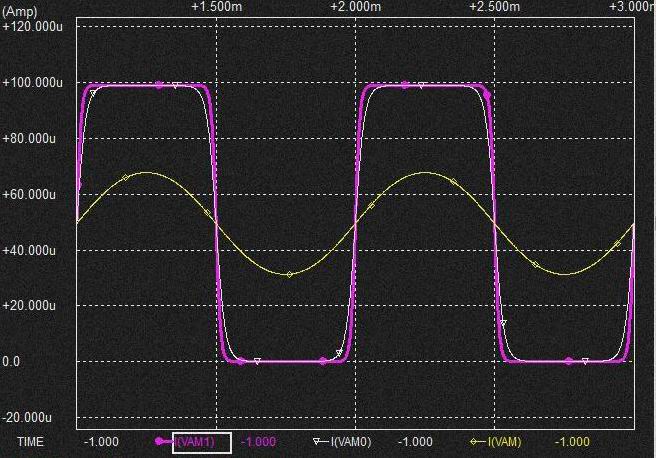

忋恾偵偍偄偰報壛怣崋揹埑乮Audio In)傪忋偘偰偄偔偲嵎摦懳偺揹棳(Ic)偼嬮宍攇忬偵僋儕僢僾偟偰偄偒傑偡丅丂偙傟偼扨偵嵎摦懳偺揹棳摿惈偱偡丅偦傟傪Tr.(Diode)晧壸偐傜嵎摦偱揹埑傪庢傝弌偟偨out put揹埑偼報壛揹埑偑偐側傝戝偒偔側偭偰傕尦偺SIN攇傪曐帩偟傑偡乮忋偺忋偺揹埑摿惈恾乯丅丂忋婰椺偱偼報壛揹埑偼5mV(10mVpp)丄100mV(200mVpp)丅300mV(600mVpp)偱偡偑100mV(200mVpp)偱傕SIN攇傪曐帩偟偰偄傑偡丅600mVpp帪偼忋婰偺棟桼偵傛傝榗傒傑偡丅

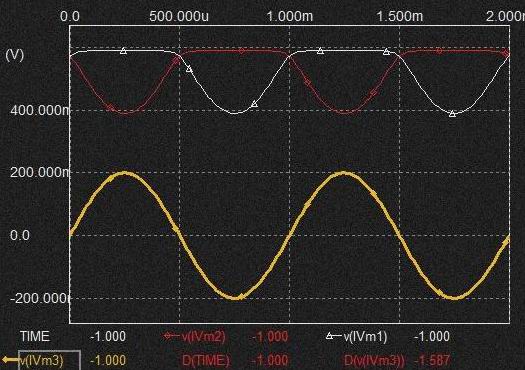

嵎摦夞楬偲Tr.晧壸偺揹埑摿惈

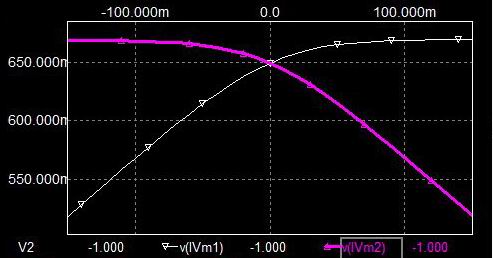

報壛揹埑(AUDIO 怣崋)偺曄壔偵懳墳偟偨嵎摦懳Tr.偺Vbe偲晧壸Tr.偺Vbe偺曄壔

墿:晧壸Tr.偺Vbe

悈/搷:嵎摦懳偺Tr.偺Vbe

300mV傪報壛偟偨帪偺嵎摦懳Tr.偺Vbe偲晧壸Tr.偺Vbe攇宍

墿:晧壸Tr.偺Vbe攇宍

敀:嵎摦懳偺Tr.偺Vbe攇宍

報壛怣崋揹埑偵懳偟偰嵎摦懳偺Vbe偺曄壔偲晧壸Tr.偺Vbe偺曄壔偼摨偠揹棳偑椉幰偵棳傟偄傞偨傔婎杮摨偠側偺偱偡偑報壛怣崋揹埑偑戝偒偔側傞偲彫偝偄娫偼偁傞抧揰偐傜晧壸Tr.偺Vbe偼曄壔偟側偔側傞傛偆偱偙傟偵傛偭偰弌椡攇宍偼忋恾偺傛偆偵嬮宍攇偵嬤偯偒榗傫偱偟傑偄傑偡丅丂棳傟傞揹棳偑摨偠偱偁傟偽屄乆偺Tr.偺Vbe偼摨偠偱偁傝偦偆側傕偺偱偡偑偦偆側傜側偄尨場偼偄偐偵丠丅

偪側傒偵晧壸偑diode偱傕摨條偱偡丅Transistor偑diode愙懕側偺偱偦偆側傞偺偐偲巚偄捠忢偺Transistor摦嶌偵愝掕偟偰傕摨條偱偟偨丅晛捠偼偙傫側戝偒側揹埑傪擖椡偵偼偐偗側偄偱偟傚偆偑丅

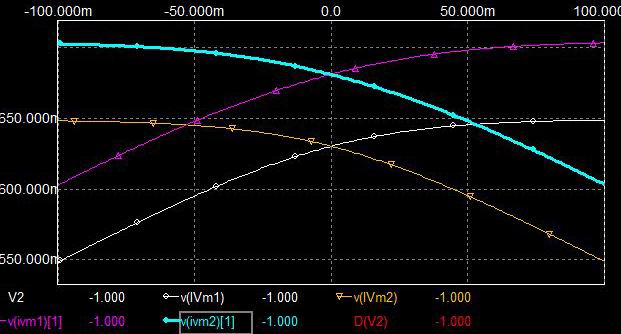

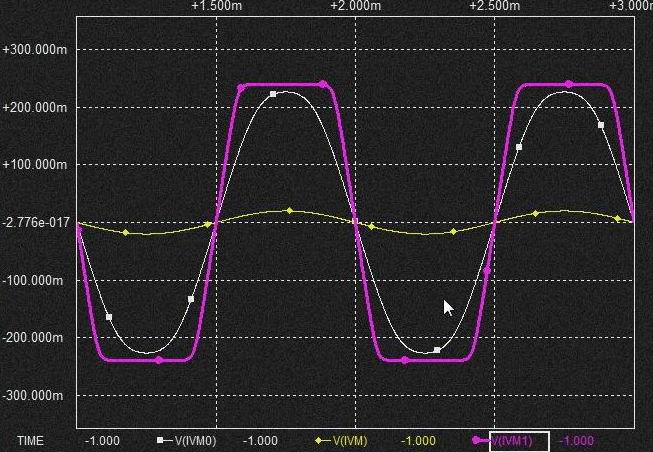

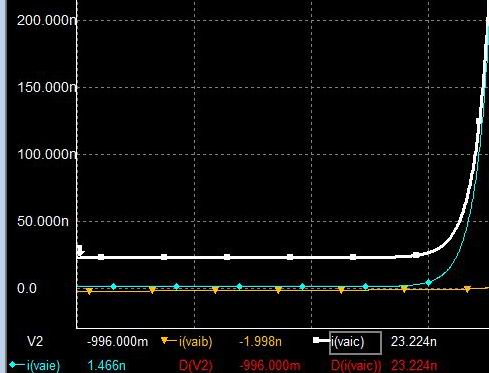

敀: 晧壸Tr.偺Ic

悈: 嵎摦Tr.偺Ie

墿: 嵎摦Tr.偺Ib

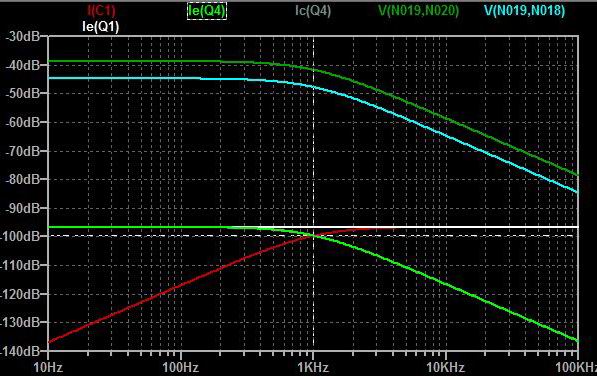

僔儈儏儗乕僞偱揹棳傪尒傞偲嵎摦偺Tr.偺Vbe偑偲偰傕掅偄椞堟偱偼Ie偵妑傋偰晧壸Tr.傪棳傟傞Ic偺検偵嵎偑惗偠偰偄傞傛偆偱嵎摦Tr.偺Vbe偑掅偔Ie傕嵟彫偱傕晧壸Tr.偺Ic偼堦掕検棳傟偰偍傝偙傟偑晧壸Tr.偺Vbe偑偁傞抧揰偐傜壓偑傜側偄尨場偺傛偆偱偡丅丂Vbe偺抣偑憹偊傟偽椉幰偺揹棳偼摨偠偵側傝傑偡丅

屌掕抣偺晧壸Tr.偺Ic偑偳偙偱敪惗偟偰偄傞偺偐偑??偱偡偑丅偙偺斖埻偱偼嵎摦懳丄媦傃晧壸Tr.偼媡BIAS側忬懺丅偝傜偵偼嵎摦懳偵偼捈愙揹埑偑偐偭偰偄傞偑晧壸Tr.偼娫愙揑偵揹埑偑敪惗偟偰偄傞忬懺偱僄儈僢僞揹埵偑嵎摦Tr.偺儀乕僗揹埵偵懳忋偟偰偄側偄忬懺丅丄 晹昳偺抦幆晄懌偱傛偔傢偐傜偢丅

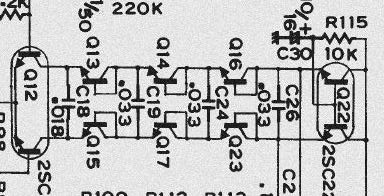

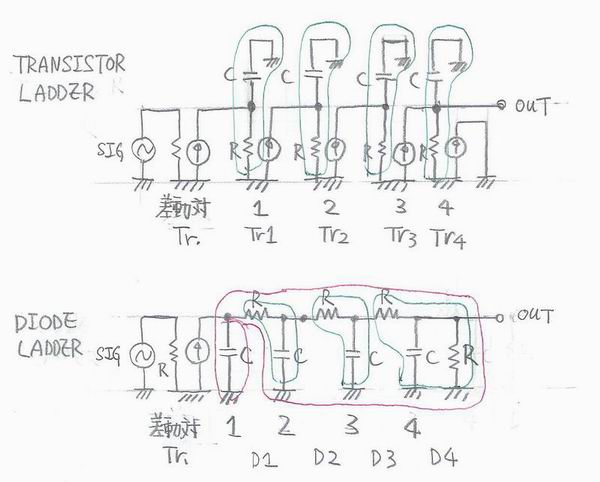

Transistor Ladder VCF偲Diode Ladder VCF

Ladder VCF偺峔惉偲偟偰偼TransisterLadder偺曽偑暋嶨偵尒偊傑偡偑摦嶌偼Diode Ladder偺傎偆偑暋嶨偱偡丅椉幰偲傕嵎摦懳偺僐儗僋僞揹棳偑棳傟傞宱楬偵偼偟偛忬偵1師Filter偑暋悢屄捈楍偵攝抲偝傟丄Transisitor偺B-E娫旝暘掞峈(幚幙re乯丄Diode偺旝暘掞峈偑揹埑惂屼偺壜曄掞峈偲偟偰摦嶌偟Filter偺CutOff傪惂屼偟傑偡丅

幚嵺偼嵎摦夞楬偺僥僀儖揹棳偺1/2抣偺捈棳揹棳偑嵎摦懳傪峔惉偡傞Tr.偺僐儗僋僞揹棳偲側傝捈棳僶僀傾僗偲偟偰婡擻偟嵎摦憹暆偲偟偰偼偙傟偑gm偺抣傪寛傔摨帪偵偼偟偛宆偺Fiter偵偍偄偰偼忋婰偺旝暘掞峈傪寛掕偟傑偡丅

| 惂屼揹棳偲偟偰偺僥傿儖揹棳偑憹偊傟偽gm偑忋偑傞偺偱audio怣崋偺怳暆偑憹壛偟偐偮PN愙崌偺旝暘掞峈偑壓偑傞偺偱1師LPF偲偟偰偼transistor ladder偱偼AUDIO怣崋揹棳偺Tr.偲Cap.偺暘棳斾偑曄壔偟偰R偺暘棳偑懡偔側傞偺偱Filter偺Fc偑忋偑傝傑偡丅 diode ladder偲偟偰偼HPF摿惈偺嫟桳揹棳偑懡偔側傞偺偱傗偼傝Fc偼忋徃偟傑偡丅 偙偺傑傑揹棳傪庢傝弌偟偨偺偱偼嵎摦夞楬偲偟偰偺GAIN偺曄壔傕擖偭偰偟傑偆偺偱Transistor丄diode偱揹棳 -揹埑曄姺傪偟偰GAIN偺曄壔梫慺傪僉儍儞僙儖偟LPF摿惈偺傒弌椡偵斀塮偡傞傛偆偵偟傑偡丅(忋婰偺傛偆偵Diode丄Tr.偺PN愙崌偑晧壸偲偄偆偺偑億僀儞僩) |

Transistot偲Diode丂Ladder Filter偺峔憿偺堘偄乮Ladder偺曅懁暘偺峔惉乯

峔憿揑偵偼夞楬恾傛傝傕偐側傝堘偄傑偡丅

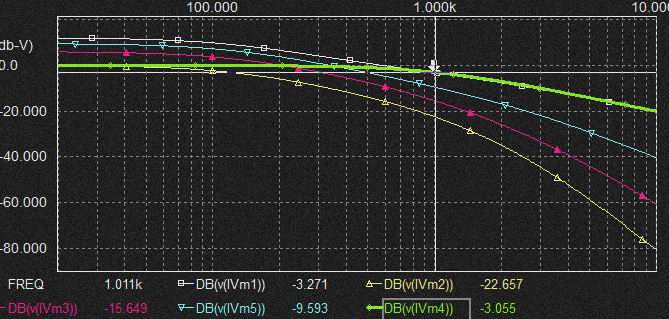

Transistor Ladder VCF

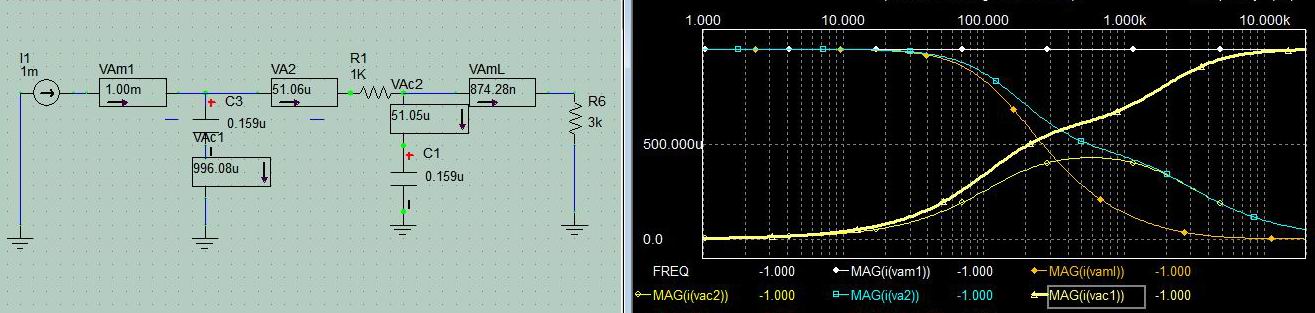

Tr.LadderVCF偼掕揹棳擖椡僞僀僾偺CR暲楍愙懕偺1師Filter偺4抜愙懕偱峔惉偝傟偰偄傑偡丅嵎摦懳偺捈忋偺Tr.傪1抜栚偲偡傞偲偦偺忋偑2抜栚丄3抜栚丄4抜栚偱4抜栚偼嵎摦AMP偺晧壸掞峈傪寭偹偰偄傑偡丅掕揹棳尮偵偁偨傞傕偺偑慜抜偺Tr.偺僐儗僋僞揹棳偱偦傟偑Capacitor偺僀儞僺乕僟儞僗偲Tr.偺旝暘掞峈乮Re)偺斾偱暘棳偟傑偡丅乮僄儈僢僞偵拲擖偝傟傞BIAS揹棳Ie偲Vbe偺娭學乯

Capacitor偺僀儞僺乕僟儞僗偑旝暘掞峈偺抣偵妑傋偰廫暘戝偒偗傟偽Cap.偵偼揹棳偑暘棳偣偢嵎摦懳偺僐儗僋僞揹棳偑偦偺傑傑1偐傜4抜栚偺奺Tr.偺C-E娫傪儘僗側偔棳傟偰備偒4抜栚偺晧壸Tr.偱揹埑壔偝傟傑偡偺偱偙偺帪嵟戝怳暆偲側傝傑偡乮Ib傪柍帇偟偨応崌乯丅丂捠夁懷堟偺摿惈丅丂媡偵Cap.偺僀儞僺乕僟儞僗偑旝暘掞峈偺抣傛傝廫暘彫偝偗傟偽Cap.懁偵揹棳偑棳傟Tr.懁偵偼棳傟傑偣傫偺偱AUDIO怣崋揹棳偼尭悐偟晧壸Tr.偱偺揹埑弌椡偼掅壓丄Fc埲崀偺幷抐椞堟偱偼capacitor偺摿惈傪斀塮偟1/f摿惈偵側傝傑偡丅

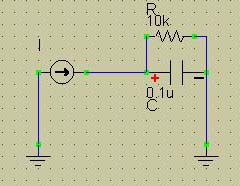

*: C偲Re偺暲楍愙懕側偺偱Re偵棳傟傞揹棳偑彫偝偗傟偽揹埑偼彫偝偔側傞丅

*: C偵懡偔棳傟偰傕偦傟埲忋偵C偺僀儞僺乕僟儞僗偼掅壓偟偰偄傞偺偱揹埑偼彫偝偄丅

Transistor偺僐儗僋僞揹棳偼僐儗僋僞偵偮側偑傞晧壸乮偙偺応崌屻抜偺Tr.偲Cap.乯偵塭嬁偝傟偢Vbe偺戝偒偝偵懳墳偟偨掕揹棳偺Ic偑棳傟傑偡偺偱屻抜偵懳偟偰Buffer偺岠壥偑偁傝傑偡丅(尩枾偵偼奺抜偱Ib偑徚旓偝傟傑偡偺偱奺抜偺Fc偼旝柇偵曄壔偟傑偡偺偱hfe偑崅偄曽偑傛偄偺偱偟傚偆)

掕揹棳擖椡偺暲楍1師LPF偲偟偰偺弌椡偼Vbe偺岎棳怣崋偺曄壔暘偲側傝暘棳斾偑Transistor懁偵戝偒偄帪偺曽偑cap.偲儀乕僗偺岎揰偺揹埑偑崅偔側傞偺偱Fc偼崅偄偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

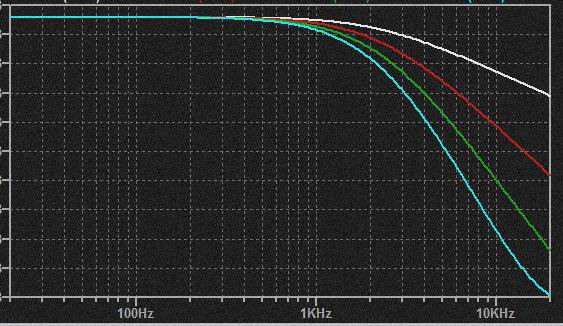

Transistor Ladder VCF偺奺抜偺廃攇悢摿惈

捠夁懷堟偱偼Buffer岠壥偵傛傝奺抜out偺Gain偑摨偠偵側偭偰偄傑偡丅

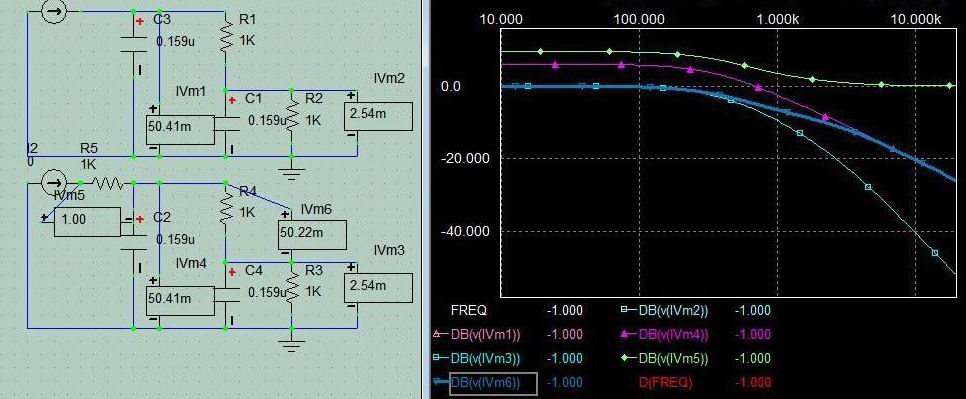

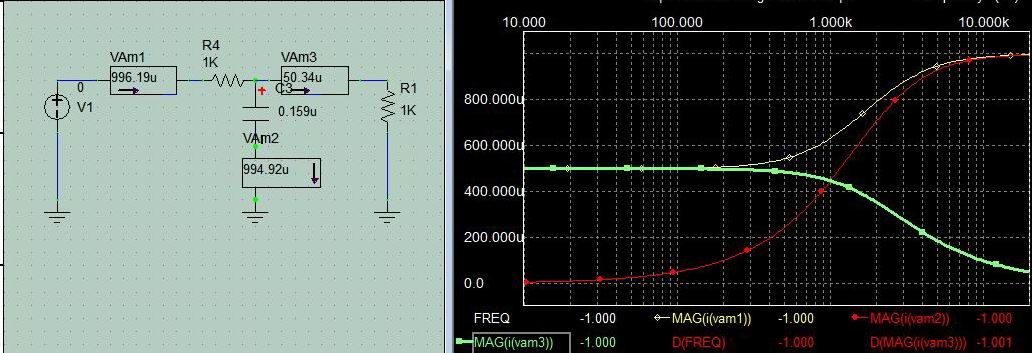

Diode Ladder VCF

偙傟偵懳偟偰Diode偺応崌偼晛捠偺揹埑擖椡宆偺CR捈楍宆1師LPF偑壗抜偵傕廳側傞峔憿傪偟偰偄傑偡偺偱Tr. Ladder偺傛偆偵奺抜偺OutPut偑Buffering偝傟偰偄側偄偺偱CR passive Filter偺懡抜捈楍愙懕偵側偭偰偄傑偡丅偟偐偟傛偔尒傞偲嵎摦懳偺屻偺1屄栚偺Diode傊偺擖椡偑揹埑偱側偔嵎摦懳偺Tr.偺僐儗僋僞揹棳乮掕揹棳乯側偺偱偪傚偭偲揹埑擖椡宆偺Filter偲偼峔憿偑堎側傞宍偵側傝傑偡丅

揹埑擖椡宆偱偁傟偽R偲C偼捈楍峔憿側偺偱diode偺屻偵Capacitor偑偒偰懳偵側偭偰1師Filte偑峔惉偝傟傞偺偱偡偑傛偔尒傞偲嵎摦懳偺僐儗僋僞偵偮側偑偭偰偄傞Cap.偼偦傟偵偼奩摉偟側偄偙偲偵側傝傑偡丅丂掕揹棳偲Cap.偺傒偱偼扨偵愊暘婍偑峔惉偝傟偰偟傑偄傑偡偑屻抜偺CR夞楬偑偙偺Cap.偲暲楍愙懕偝傟偰偄傞偨傔僐儗僋僞抂巕偼1師偺LPF摿惈傪帵偟傑偡丅 偙偺偨傔diode ladder VCF偺応崌丄嵟忋抜偺diode 晧壸(暋悢愙懕)偑柍偄偲Filter偲偟偰摦嶌偟側偄峔憿偵側偭偰偄傑偡丅丂丂

偡側傢偪嵎摦懳偺捈屻偺1屄栚偺diode偼掕揹棳擖椡宆偺暲楍CR filter偺R偲師抜偺掕揹埑擖椡宆偺捈楍CR filter偺R傪寭偹偰偄傞峔憿偵側偭偰偄傑偡丅丂1抜栚偵偍偄偰偼嵎摦Tr.偺Ic偲Cap.偲暲楍愙懕偺掞峈梫慺偵傛偭偰1抜栚偺LPF偑峔惉偝傟偦傟埲崀偼捈楍宆偺Buffer柍偟偺1師LPF偺暋悢愙懕偵側傞偲偄偆暋嶨側峔憿偲側傝傑偡丅

偝傜偵Tr. Ladder VCF偱偼嵟廔抜偺Tr.偑1師LPF偲弌椡抜偺晧壸偑寭梡偝傟偰偄傞偺偱Tr.4抜偲傕摨偠峔憿側偺偵懳偟偰Diode Ladder偼嵟廔抜偺LPF偲弌椡偺晧壸Diode偼寭梡偱偒側偄宍側偺偱嵟屻偺LPF偺Out偡側傢偪Cap.偲暲楍偵晧壸偲偟偰偺師抜偺Diode偺旝暘掞峈偑擖傞宍偵側傝傑偡丅丂偙偺Diode偼晧壸偲偟偰4抜栚偺Cap.偲暲楍偵擖傞偺偱側傞偨偗掞峈抣傪崅掞峈偵偟偨偄偺偱捠忢3抜廳偹偺diode偑梡偄傜傟傑偡丅Diode Ladder VCF偺拞偵偼嵎摦懳偺捈屻偺Cap.偑柍偄僞僀僾偺暔傕偁傝傑偡丅(*1)

*1: EMS偺VCF側偳偑偦偆偱丄偙偺応崌埲崀偺夞楬偼CR捈楍宆LPF偑4屄晅偔宍偵側傝傑偡偑嵎摦懳捈屻偺1屄栚偺Filter偑彮乆摿庩側摦偒偲側傝傑偡丅1抜栚偺Diode偼Fc偵偼娭學側偔捈楍宆偺CR filter偺宍偱偼偁傝傑偡偑摦嶌偼掕揹棳擖椡宆偺暲楍1師LPF偱1屄栚偺Cap.偲偙傟偵暲楍偵側傞埲崀偺夞楬偑R偺梫慺偱偡丅

椢偑掕揹棳擖椡宆偺CR暲楍1師Filter偺摿惈偱偡丅丂偙偺Diode LadderVCF偺1抜栚偺摿惈偼Fc埲崀偼椢偲摨偠摿惈偱偡偑Fc埲慜偺捠夁懷堟偱偼Gain偑忋徃偟偰偄傑偡丅丂偙傟偼1抜栚偺Filter偺峔惉偑掕揹棳尮擖椡偱CR偺暲楍Filter偺峔惉梫慺偺R偑師抜埲崀偺R傪娷傔偨捈楍愙懕偵側傞偨傔捠夁懷堟偱Cap.偺僀儞僺乕僟儞僗偑媫憹壔偟偰Ic偺傎偲傫偳偑Diode偵棳傟傞偲偡傟偽掕揹棳尮偺抣偼摨偠側偺偱Gain偼4攞偵側傞偲偄偆偙偲偱偡丅

傑偨婎杮CR passive Filter偺Buffer柍偟懡抜愙懕側偺偱屻抜偵偄偔傎偳捠夁懷堟偺Gani偼掅壓偟偰偄傑偡丅偙傟偼屻傠偺CR filter傎偳暘埑偝傟傞棪偑尭傞偨傔偲Buffer柍偟側偺偱屻抜偺晧壸偺塭嬁傪庴偗偰Fc晅嬤偺尐摿惈偑側傑傞偨傔偱偡丅

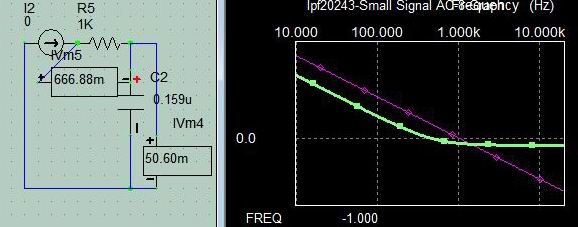

偝傜偵尵偆偲壓婰偺2師filter偺摿惈偼摨偠偱偡丅偡側傢偪掕揹棳尮擖椡宆偺1師LPF偲掕揹棳傪捈楍宆偺1師CRLPF偺擖傟偨暔偼慡偔摨偠摦嶌偵側傞堊丄嵎摦懳偺僐儗僋僞揹棳偲Capacitor偺慻傒崌傢偣偲僐儗僋僞揹棳偵懳偟偰Diode偺旝暘掞峈 + Capacitor偺晛捠偺揹埑擖椡宆偺LPF偼摨偠側偺偱嵎摦懳偺僐儗僋僞偵Capasitor傪偮偗側偄偱Diode 4抜偵偟偨暔偲僐儗僋僞偵capacitor傪晅偗偰Diode傪3抜偵偟偨傕偺偼摨偠丅

忋偺夞楬偼晛捠偺CR暲楍宆filter偩偑丄壓偺夞楬CR捈楍宆偺Filter偵

掕揹棳尮傪報壛偡傞偲扞宆LPF偵側傞丅1抜栚偺Cap.偼摨偠摿惈丅

傛偭偰2抜栚偺掞峈偼曄宍偟偨1師偺LPF摿惈偱弶抜偺Cap.偐傜偙偺LPF傪堷偄偨傕偺偑

2師偵LPF偱忋壓偺filter偺晧壸掞峈偵懳偡傞摿惈偼摨偠偲偄偆晄巚媍側摿惈丅

偙傟偼壓婰偺傛偆偵晧壸偑柍偄捈楍曽偺CRLPF偵掕揹棳傪報壛偟偨応崌Cap.偼愊暘摿惈丄掞峈傕愊暘摿惈偩偑FC埲崀偼暯扲偵側傞摿惈偑儀乕僗偵偁傞偐傜偱晧壸偑晅偗偽捠夁懷堟偑暯扲偵側傞丅乮CR捈楍filter偵掕揹棳傪報壛偟偰傕filter偵偼側傜側偄丅/暲楍偵晧壸偑偮偄偰弶傔偰filter摿惈乯

|

嵎摦懳 捈忋偺1抜栚偺CR filter偵偮偄偰 嵟廔抜偺晧壸R偑柍偄偲摦嶌偟側偄偙偲偵拲堄丅diode ladder偼揹埑擖椡宆偺捈楍CRfilter偺懡抜偱峔惉偝傟偰偄傑偡偑1抜栚偼揹棳擖椡宆偺暲楍Filter偲偟偰摦偄偰偄傞偨傔嵟廔抜偺Cap,偵暲楍恾偱偼3K偺掞峈晧壸偑側偄偲摦偒傑偣傫丅 transistor ladder偵妑傋偰diode ladder偺摦嶌偼偐側傝暋嶨偱扨弮偵CR1師LPF偺廤崌懱偺摦嶌偲庒姳堘偆傛偆偱擄偟偄偱偡丄 |

|

3pole or 4Pole ?

ROLAND TB303偺Diode Ladder VCF偱偼RC捈楍愙懕偺1師Filter偑3抜偟偐側偄偺偱3pole VCF偐偲巚傢傟偑偪偱偡偑Cap.偼4偭偁傝弶抜偺Cap.偼忋婰偺傛偆偵嵎摦Tr.偺掕揹棳尮偲屻抜偺CR偵傛傝1師LPF偑峔惉偝傟偰偄傞偺偱4PoleFilter偑偲尵偆偙偲偵側傝傑偡丅 偙傟偼堦帪婜303偺VCF偼3Pole偐4Pole偐乮-18dB/Oct or -24dB/Oct)偱NET偱榑憟偑偁偭偨傛偆偵巚偄傑偡丅偲偄偆偺傕ROLAND偺SH5傗SYSTEM100偺Diode Ladder VCF偼捈楍偺1師CR filter偑4抜偁偭偰偝傜偵嵎摦懳偺僐儗僋僞懁偵Cap.偑晅偄偨宍偱-24dB/oct偺VCF偲屇偽傟偰偄偨偺偱偦傟傛傝1抜CR偑彮側偄303偼3Pole偱偼側偄偐偲偄傢傟偨傢偗偱偟偨偑忋婰偺傛偆偵4pole偺VCF偱偡丅側偤側傜丄忋偺曽偱愢柧偟偨 diode Ladder偑摨條偺峔惉偱廃攇悢摿惈偺僌儔僼偼4pole偺LPF偵側偭偰偄傞傢偗偱偡偐傜両丅

偦偺徹嫆偲偄偆偐嵎摦懳偺僐儗僋僞偵愙懕偝傟偰偄傞Cap.偺梕検偼懠偺傕偺偺1/2偵側偭偰偄傑偡丅丂 幚嵺偼Diode Ladder偼CutOff晅嬤偺摿惈偑側傑傞偺偱偦傟傪夵慞偡傞偨傔SH5側偳偱偼5抜峔惉偺5pole偲偟偰傗偭偲Cutoff晅嬤偱傕-24dB/Oct偺摿惈傪摼傞偲偄偆巇條偩偭偨偺偩偲巚傢傟傑偡丅丂偪側傒偵WaveKIT偺DiodeLadderVCF偼TB303偲摨偠4抜峔惉丄嶳壓SYNTH偺DiodeLadde偼SH5nado偲摨偠5抜峔惉偱偡丅乮彂愋version偺"崱偮偔傞側傜"偱偼4抜偺傛偆偱偡偑乯 傛偭偰TB303偺VCF偼4pole偱偡偑Fc晅嬤偱偺摿惈偼-24dB/Oct偺摿惈偼払惉偱偒偢偦傟傛傝彫偝偄抣偵側傝Fc傛傝偐側傝偼側傟偨廃攇悢懷堟偵側傟偽4Pole側偺偱-24dB/Oct偺摿惈偵側傞偲偄偆偙偲偱偟傚偆丅 偦傕偦傕Pole偲偼壗側傫偱偟傚偆偐丅丂擔杮岅偱偼嬌偲昞婰偝傟傑偡偑娙扨偵偼Filter傪峔惉偡傞愊暘婍偺嬌揰丄偡側傢偪愊暘婍偺敪嶶億僀儞僩傪嬌偲偄偆丅丂4Pole偱偁傟偽愊暘婍偑4偭偁傞偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅丂 偪側傒偵diode ladder偱偼忋恾偺傛偆偵Transistor傪Diode愙懕偟偰巊偆椺傕偁傝丄偦偺応崌傕B-E娫偺傒傪巊偆暔偲B-C娫傪僔儑乕僩偟偰巊偆暔偲偺2僞僀僾偑偁傝傑偡丅僐儗僋僞 僆乕僾儞偱朞榓忬懺丄儀乕僗偲僐儗僋僞傪僔儑乕僩偟偰旕朞榓.

梋択3: analog synth偵偲偭偰廳梫側resonance偱偡偑ladder VCF偵偍偄偰偼晧婣娨傪峴偆偙偲傪堄枴偟傑偡丅丂側偤晧婣娨偐丠丅丂偙傟偼扨弮偵捠夁懷堟偺GAIN傪壓偘Fc傪捀揰偲偡傞BPF摿惈傪幚尰偟偨偄偨傔偱偡丅AUDIO怣崋偲媡憡擖椡偵OUTput怣崋傪擖椡偡傞偙偲偱幚尰偟傑偡丅丂掅偄廃攇悢偺懷堟偼傕傠偵媡憡偵側傝GAIN偑掅壓偟傑偡偑廃攇悢偑崅偔側傞偵偮傟偰岠壥偑敄傑偭偰偄偒Fc晅嬤偱偼惓婣娨偵側偭偰偟傑偄傑偡丅丂側偤側傜Tr. Ladder偱偼棟憐揑偵偼Fc偱偼埵憡偑AUDIO In 怣崋偐傜45搙 * 4抜偱180搙偢傟傞偺偱偦傟傪媡憡擖椡偡傟偽360搙偱惓婣娨偵側傞偐傜偱偡丅 婣娨検偑憹偊偰Fc偱偺儖乕僾僎僀儞偑1傪挻偊傟偽Fc偱敪怳丅丂捠夁懷堟偼媡憡丄Fc埲崀偼GAIN偑彫偝偄偺偱晧婣娨偺岠壥偼弌側偄偺偱慜偲摨偠摿惈丅丂偝傜偵埨掕偟偨敪怳傪峴偆偵偼怳暆Limitter偑昁梫偱偡偑嵎摦夞楬偺摿惈偑偪傚偆偳Limitter偲偟偰婡擻偡傞偺偱摿抜偺Limitter偼晄昁梫丅

|

<2024/06/05 rev0.8>

<2023/07/31 rev0.7>

<2023/07/25 rev0.6>

<2023/07/22 rev0.5>

<2021/10/05 rev0.4>

<2021/10/03 rev0.3>

<2021/01/06 rev0.2>

<2021/01/04 rev0.1>