“青丹によし奈良の都“は大和路散策の中心地。主な見どころがほぼ徒歩圏内に在って、小ぢんまりしている分、のんびり、じっくり古都の雰囲気を味わうことが出来る。出発は市の中心にある奈良公園。東大寺、若草山、猿沢池、興福寺、春日大社なども近く、周辺には奈良のシンボルともいえる鹿(ニホンジカ)が多数生息している。これらの鹿は国の天然記念物に指定されている野生動物で、飼育されているわけではない。奈良には昔から「鹿の巻筆」(鹿毛を筆にしたもの)や「鹿墨」(鹿の人形墨)など、鹿に因むさまざまな土産物があった。玩具としては、手捻りで作られる土製の「五色鹿」が挙げられる。戦前の復元品だが、紙の耳と竹の四本脚が付いた可愛いものである。高さ3㎝。(H25.12.28)

何度か姿を消しては復活してきたもので、これは大阪製。張子で作られた鹿の胴体には割り箸の足がさし込まれ、紙縒りの角が付いている。以前は二頭を重ねて吊るしたものもあった。張子鹿の歴史は古く、すでに江戸時代の記録にもみえる。高さ15㎝。(H25.12.28)

土産物店でよく見かける木彫りの鹿。次に紹介する一刀彫(奈良人形)とは異なるものだが、こちらも一刀彫と称して売られている。春日神社の縁起によると、春日明神が常陸の国(茨城県)の鹿島から奈良の地に影向(ようごう)されたときにお乗りになっていたのが白鹿であるという。爾来、鹿は神のお遣い、神鹿(しんろく)として大切にされ、鹿を殺すものは石子詰(生き埋め)の刑に処せられたとも伝えられる(1)。牡鹿の高さ7㎝。(H25.12.28)

奈良一刀彫とも呼ばれる。檜材を鋭い刃で荒彫りし、木肌の味を消さないよう一部にだけ彩色する。江戸時代初めに春日大社の祭礼具の作者が内職で作り始めたものと云われる。能や狂言、雛人形を題材にすることが多いが、現在は春日大社から正月の“干支守り”として動物ものも授与されている。高さ4cm。(H25.12.28)

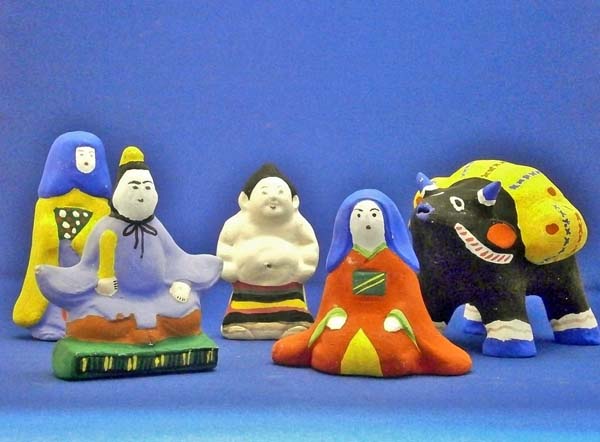

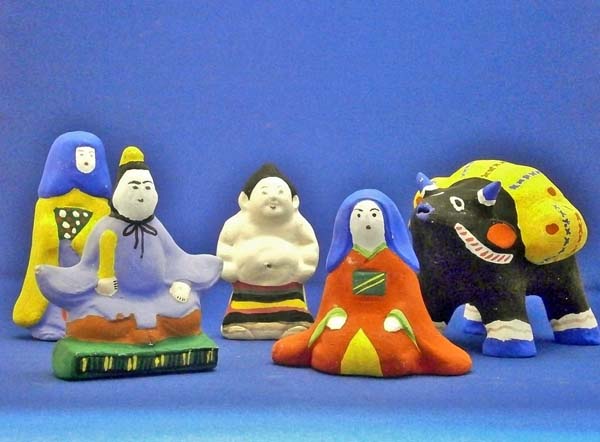

飛鳥時代に高麗から伝来したという墨は、我が国の歴史を記録する道具として重要な役割を果たしたばかりでなく、文化、芸術の発展にも大きく貢献した。墨は菜種油をいぶした油煙の煤と、湯で溶かしたニカワを混合し、まだ柔らかいうちに木型に入れて造る。戦前までは、さまざまに型取りした墨に細かな彫刻や色彩を施した「人形墨(墨人形)」と呼ばれる工芸品もあった。写真は最近復活した人形墨で、奈良時代の官吏官女を象ったものである。奈良の人形墨は、嵯峨の人形硯(京都府)、有馬の人形筆(兵庫県)とともに、書道に因んで“三珍玩”と呼ばれている(2)。高さ10㎝。(H25.12.28)

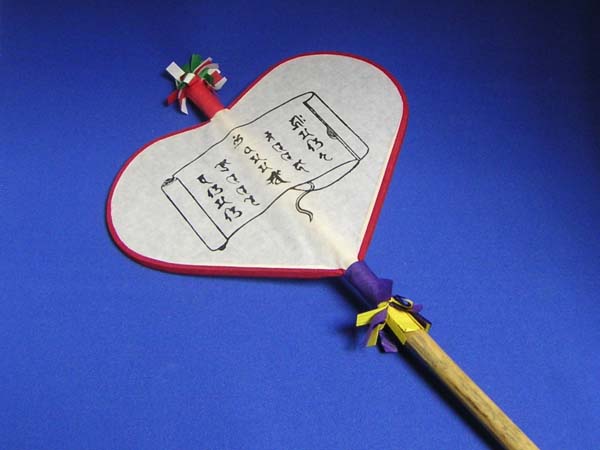

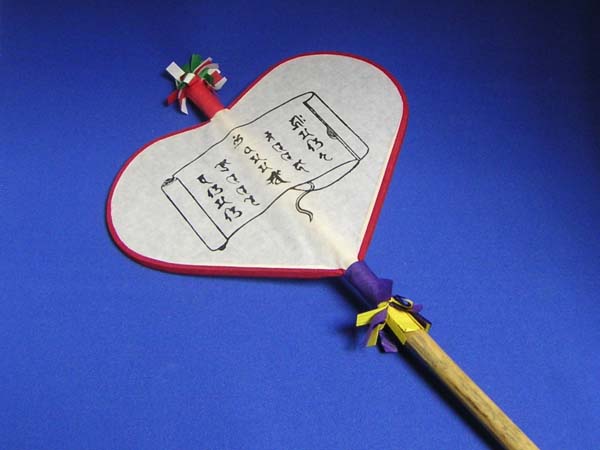

毎年5月に行われる団扇撒会(うちわまきえ)で撒かれる宝扇。鎌倉時代、唐招提寺中興の祖・覚盛上人が参籠中に蚊に食われているのを案じた弟子たちが、蚊避けの団扇を作って祈ったことに始まる。団扇には魔除けの梵字が木版刷りされ、これを田畑に立てれば害虫避けや五穀豊穣のまじないになるほか、火除け、雷除け、安産のお守りにもなるという(2)。高さ41㎝。(H26.1.5)

奈良時代、東大寺が総国分寺であったように、法華寺は総国分尼寺にあたる寺院であった。法華寺には尼僧の手になる安産のお守り“守り犬”がある。お産が軽いという犬に因んでのことだが、尼寺の仏様がいつから安産の守護仏になったのかは分からない。しかし、安産を祈る人々が尼僧の手から安産のお守りを受けるのは、いささか面映ゆいのではないかと、要らぬことを思ってしまう。本尊・十一面観音像の脇には、幼少の聖徳太子を象ったという木像も祀られている。写真はそのミニチュアで高さ7.5㎝。(H26.1.5)

奈良にも数多くの社寺があるが、京都とは違って、どこにでも参拝記念の縁起物や土産があるわけではない。そんな中、白毫寺に境内の“五色椿”に因んだ土鈴があるのは嬉しい(右の5個)。五色椿は天然記念物にも指定されている古木で、花は赤から白まで五色に咲き分かれる。一方、東大寺開山堂には赤色に白い絞りが入った大輪の椿がある。お水取りに飾る造花の椿をつくる際に、誤って糊をこぼしたかのような白斑があるので“糊こぼし”と呼ばれるが、これも土鈴になっている(左奥)。五色椿と糊こぼし、それに伝香寺の“散り椿”(一枚ずつ花びらを散らす椿)を加えて「奈良三銘椿」と呼ぶ。糊こぼし鈴の直径4.5cm。(H26.1.5)

奈良を離れて山の辺の道を南下すると、邪馬台国にも擬されている纏向(まきむく)遺跡を経て桜井の里にいたる。多武峰(とうのみね)のふもとには聖林寺があり、ここからも安産のお守りの犬鈴が授与されている(高さ5㎝)。奈良県内の土鈴としては、ほかに大和郡山市の金魚土鈴(水族館13)などがある。(H26.1.5)

出雲といっても島根県ではなく、和歌山へ抜ける伊勢街道沿いにある集落の名前である。ただし、古い書物には「埴輪制作のために出雲から多くの土師(はじ)が移住した」と記されているので、関わりはあるようだ。往時、出雲人形は牡丹でも有名な初瀬・長谷寺の参詣土産として盛んに作られていた。しかし、国道が整備されて伊勢街道を往来する人々が減ったことや、人形の型が伏見人形をそのまま抜き型したものなので、型崩れしたり彫が甘くなったりしたこと、粗い土を使って野焼きして作るために焼きがもろく、染料も粗悪で色落ちしやすい(そのために“ベト人形”とも呼ばれる)ことなどから、次第に衰退した。左前人形(左)は官女姿の襟元が左前になっている珍しいもの。作者の言によれば、昔の殉職の習いに替わるものとして、縁起の悪い左前の人形が作られたのだという(3)。右は子供三番叟で高さ14㎝。(H26.1.5)

一時途絶えていた出雲人形も、型が残っていたおかげで今では再興されている。かつては粗悪品のレッテルを張られた人形だが、最近はその素朴さゆえに、古代人形の味を愛する人々の支持を得て、作品の種類も増えつつある。作者の世代交代もあって、描彩も以前より明るくなったようだ。天神の高さ10㎝。(H26.1.5)

正しくは信貴山朝護孫子寺と呼び、一般には“信貴山の毘沙門さん”として親しまれている。当然ながら本尊は毘沙門天像だが、この寺を有名にしているのは平安時代の絵巻物「信貴山縁起絵巻」(国宝)の存在である。信貴山開山の謂れが、中興の祖・明連上人一代記の形で語られているもので、上人の持っている鉄鉢が飛んで行っては米を入れて戻って来る絵を、美術か日本史の教科書で一度は目にしたことがあるだろう(4)。さて、信貴山では正月の初寅に破魔矢と寅絵馬が付いた張子虎を授与する(他日は張子虎のみ)。張子は大阪製で、同じものを京都山科の毘沙門堂(京都10)でも授与している。高さ6㎝。(H26.1.5)

|