本土決戦

帝國陸海軍作戦計画大綱

昭和20年1月、日本の戦争指導部は本土決戦の方針を固めていった。18日の最高戦争指導

会議で「今後とるべき戦争指導の大綱」を策定し、翌19日に「帝國陸海軍作戦計画大綱」が裁

可された。

この作戦は、まず千島・小笠原・沖縄以南の南西諸島・台湾などの前線地域で敵兵力の消耗を

図り、その後に本土において国軍の総力を結集した一大決戦を行う、というものであり、海軍を

主体とする「天号作戦」と陸軍を主体とする「決号作戦」とが盛り込まれた。

海軍では沖縄での航空決戦を重視し3月26日に「天一号作戦」を発動、沖縄に上陸を開始した

米軍を迎撃すべく、戦艦「大和」以下の水上部隊の沖縄特攻を司令した。また太平洋に臨む沿

岸地域には「回天」「震洋」「蛟龍」などの突撃隊(特攻隊)が配置された。

|

所属 |

部隊名 |

特攻兵器の配備計画(未実施あり) |

|||||

|

特攻戦隊 |

突撃隊 |

主配属地 |

震洋 |

蛟龍 |

海龍 |

回天 |

|

|

横須賀 鎮守府 |

第一 |

第十一 |

油 壷 |

● |

|

● |

● |

|

第十五 |

下 田 |

● |

|

● |

|

||

|

第十六 |

江ノ島 |

● |

|

● |

● |

||

|

第十八 |

勝 山 |

● |

|

● |

|

||

|

横須賀 |

横須賀 |

|

|

● |

|

||

|

第七 |

第十ニ |

勝 浦 |

● |

|

● |

● |

|

|

第十四 |

野々浜 |

● |

|

● |

|

||

|

第十七 |

小名浜 |

● |

|

● |

|

||

|

八丈島警備隊 |

八丈島 |

|

|

|

● |

||

|

呉鎮守府 |

第五 |

笠 戸 |

笠 戸 |

|

● |

|

|

|

光 |

光 |

|

|

|

● |

||

|

平 生 |

平 生 |

|

|

|

● |

||

|

大 神 |

大 神 |

|

|

|

● |

||

|

第八 |

第二十一 |

宿 毛 |

● |

|

● |

● |

|

|

第二十三 |

須 崎 |

● |

|

|

● |

||

|

第二十四 |

佐 伯 |

|

|

● |

|

||

|

佐世保 鎮守府 |

第三 |

川 棚 |

川 棚 |

● |

|

|

|

|

第三十一 |

佐世保 |

● |

● |

|

|

||

|

第三十四 |

唐 津 |

● |

|

|

|

||

|

第五 |

第三十二 |

鹿児島 |

● |

|

● |

|

|

|

第三十三 |

油 津 |

● |

|

● |

● |

||

|

第三十五 |

細 島 |

● |

|

|

● |

||

|

舞鶴鎮守府 |

舞 鶴 |

舞 鶴 |

|

● |

|

|

|

|

大阪警備府 |

|

第二十二 |

小松島 |

● |

|

● |

● |

|

鎮海警備府 |

|

第四十二 |

済州島 |

● |

|

|

|

|

父島根拠地隊 |

|

父 島 |

父 島 |

● |

|

|

|

|

母島根拠地隊 |

|

母 島 |

母 島 |

● |

|

|

|

|

大島防備隊 |

|

喜界島 |

喜界島 |

● |

|

|

|

|

|

大 島 |

古仁屋 |

● |

● |

|

|

|

|

宮古警備隊 |

|

宮 古 |

宮古島 |

● |

|

|

|

|

石垣警備隊 |

|

石 垣 |

石垣島 |

● |

|

|

|

|

高雄警備隊 |

|

台 湾 |

高 雄 |

● |

● |

|

|

|

馬公警備隊 |

|

馬 公 |

馬 公 |

● |

|

|

|

|

舟山警備隊 |

|

舟 山 |

舟 山 |

● |

|

|

|

|

海南警備隊 |

|

海 南 |

海南島 |

● |

|

|

|

|

香港警備隊 |

|

香 港 |

香 港 |

● |

|

|

|

|

廈門警備隊 |

|

廈 根 |

廈 根 |

● |

|

|

|

|

連合艦隊直轄 |

第十 |

大 浦 |

大 浦 |

|

● |

|

|

|

小豆島 |

小豆島 |

|

● |

|

|

||

陸軍では「決号作戦準備要綱」を発令、本土(朝鮮半島を含む)を七分割して陸軍兵力315万人、

海軍兵力150万人の配備を計画した。防衛対策上の最大の問題点は敵の上陸地点の予想で、

防衛ラインとして最も困難な地域である相模湾と九十九里浜が想定された。

|

総 軍 |

方面軍 |

守備地域 |

|

|

第五 |

北海道、千島、樺太 |

|

第一総軍 |

第十一 |

東北 |

|

第十ニ |

関東 |

|

|

第十三 |

東海 |

|

|

第二総軍 |

第十五 |

関西、中国、四国 |

|

第十六 |

九州 |

|

|

|

第十七 |

朝鮮半島 |

しかし、米軍の上陸予想地点を守備する第十ニ方面軍の最終的な戦闘指導は、攻撃陣地は 準備

するが防御陣地は全く考えない方針に基づき、この最終決戦の本土防衛においても再びサイパン

のような「玉砕戦術」が採られていた。

ダウンフォール作戦

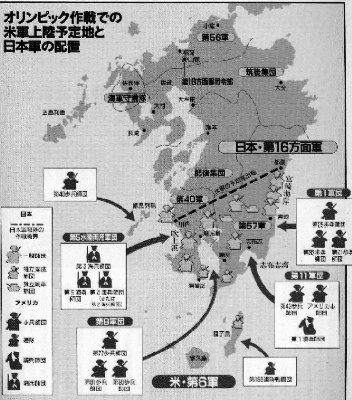

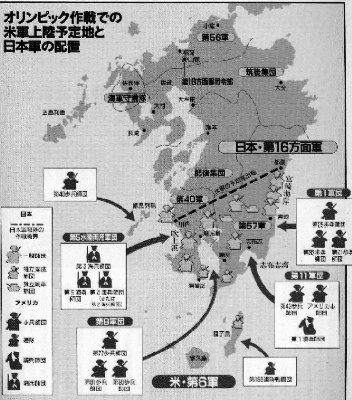

大戦末期、米軍は南九州上陸を目的とするオリンピック作戦と、関東上陸を目的とするコロネット作戦

の二作戦からなる、日本本土への上陸進攻作戦を計画していた。この作戦全体をダウンフォール作戦

と呼ぶ。

昭和18年、日本はマリアナ沖海戦で空母3隻と艦載機400機を喪失し、太平洋における制空権を完

全に失っていた。さらに「難攻不落の要塞」と言われたサイパン島も陥落し、絶対国防圏は崩壊しつつ

あった。

他方ヨーロッパ戦線では、クリミヤ半島解放、ローマ解放、ノルマンディ上陸作戦と、連合国の勝利が

続き、米統合参謀本部は日本本土進攻を前提とした作戦計画の立案に至った。

ダウンフォール作戦の最終プランが寝られている頃、硫黄島では死闘が繰り広げられ米軍は予想以

上の人的損害を出していた。また沖縄攻略戦でも硫黄島以上の損害が予想され、米軍内部には上陸

進攻作戦を懸念する声も挙がり、海上封鎖作戦、焦土作戦なども並行して検討された。

しかし戦争の長期化を恐れるアメリカはダウンフォール作戦を正式に承認、オリンピック作戦の発動を

昭和20年11月1日、コロネット作戦の発動を昭和21年3月1日と決定した。

オリンピック作戦(九州進攻作戦)

11月1日、歩兵師団・騎兵師団・海兵師団などが宮崎海岸、志布志湾、吹上浜に上陸、さらに5日後

には歩兵師団・戦闘団などが鹿児島湾、種子島、甑島から上陸し、航空部隊の支援を受けながら九

州南部を制圧して航空基地の設営などを行う計画。

この作戦に予定された動員兵力は81万人で、原子爆弾や毒ガス兵器の使用も計画されていた。

資料準拠:ビッグマンスペシャル「連合艦隊/日米決戦編」世界文化社

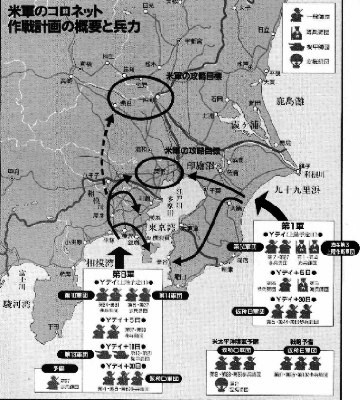

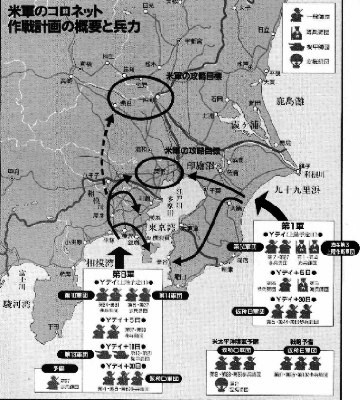

コロネット作戦(関東進攻作戦)

コロネット作戦は、日本に無条件降伏をもたらすための最後の攻撃として計画された。3月1日の

上陸地点として湘南海岸と九十九里浜が想定され、湘南上陸軍は東京攻略・横浜攻略・三浦半島

占領埼玉方面へ北上の四部隊に、九十九里上陸軍は東京攻略・館山攻略・銚子占領の三部隊に

分かれ、首都圏を制圧し東京を包囲、攻略する計画。

昭和20年7月、マッカーサーはダウンフォール作戦の指揮官を任命した。しかし同じ頃、米国ニュ

ーメキシコ州では原子爆弾の初実験に成功し、またトルーマン・チャーチル・スターリンによるポツ

ダム会談が進行していた。

8月6日に広島に原子爆弾が投下され、同8日にソ連が参戦、同9日に長崎へ再び原子爆弾が投下

され、日本は無条件降伏のやむなきに至り、ノルマンディを凌ぐ規模の日本本土上陸作戦は中止された。

終戦の時期が延びダウンフォール作戦(特にコロネット作戦)が実施されていたら、果たして日本はど

うなっていただろうか。日本の「一億玉砕」「一億総特攻」を基盤とする作戦に多数の民間人が巻きこ

まれ、沖縄以上の惨劇となっていた事は間違いない。

更新日:2001/07/31