神田川(上水)の水源

玉川上水とともに、江戸時代に建設される。江戸六上水の一つ。江戸の六上水とは玉川上水、神田上水、千川

上水、本所上水(亀有上水)、青山上水、三田上水(三田用水)。すべて水の落差を利用して給水する「自然流下方式」であった。

神田上水は関口大洗堰で神田川から取水しているので、神田川の水源である

井之頭池がそのまま上水の水源ということになる。これに善福寺池を水源とする善福寺川と、淀橋で玉川上水の分水

(神田上水助水堀)、更に妙正寺川を併せて小石川の関口大洗堰(現在の江戸川公園内、椿山荘南東隣にあった)に至る。この部分は玉川上水の分水を除いて自然河川

だからここでは省く。詳しくは神田

川に整理した。

井之頭池

井之頭池は中野に住んでいたころ、散策した記憶がある程度である。2014/8/22

アジア大の飯島名誉教授主催のゼミにに出かけた折に吉祥寺で途中下車し、京王井之頭線で井之頭公園駅まで1駅乗る。この駅は神田川の上に建設されている。水源の井之頭池から流れ出し

た神田川はこの駅の下を流れている。井之頭池は武蔵野の地下水がここで湧出しているわけで、かなり大きな池である。

井之頭池 2014/8/22撮影

おとめ山公園下妙正寺川と神田川

学習院大の西にある「おとめ山公園」界隈はかって徳川の直轄地で、徳川家の狩猟地で一般人の立ち入りが禁止されてい た。明治期には相馬氏の「林泉園」になった。ここから神田川の支流である妙正寺川(暗渠)へは相馬坂を下る。エリザベス・ヴァイニング夫人は林泉園北側の洋館に住んでいた。

おとめ山公園下神田川

関心のあるのは人工の水路部分である。それは今は取り壊されてない関口大洗堰で取水された水は人工の水路で流れたのである。

2013年1月20日、穴八幡に

出かけたついでに関口大洗堰まで足を延ばした。関口大洗堰の海抜は10mで小

日向台の崖下海抜10mに沿って等高線をなぞるように水戸藩の江戸上屋敷(現在の小石川後楽園)

に至るまではすぐ推察できた。関口から水戸屋敷までも開渠の堀で、白堀または素堀と呼ばれ、両岸には石垣が築かれてあった。現在の道路も江戸時代の上水の

ルートをたどるようについている。上水道が汚染されないよう高札を建てていた。高札の内容は「上水で水浴をしてはならない、魚鳥を取ってはならない、ごみ

を棄ててはならない、物を洗ってはならない」の四項目が中心となっていた。

関口大洗堰の余水は江戸川と呼ばれるようになったかつての「平川」に流した。この平川はいまは神田川とよばれている。

江戸川公園に移設されている関口大洗堰の角落 2013年1月20日撮影

江戸川公園に移設されている関口大洗堰の角落 2013年1月20日撮影

小日向台下のルート

2014/9/24

茗荷谷の化学工学学会事務所に出かけた折に小日向台下の水道道ルートを下流から遡った。無論かっての開渠は埋め立てられているが、等高線にそって蛇行する

道がいまでもそのままの形で残っている。この水道道は小日向台の直下につけられているため、ここから北側に分かれる道は全て坂道となっている。

地下鉄丸の内線の後楽園駅下車。目の前に東京ドームと小石川後楽園の北側の土塀が見える。地下鉄はここでは道路より上を走っている。西に歩き、高台にある

牛天神(北野神社)に登る。頼朝が東国経営のとき台地下の老松に舟をつなぎ浪風が静まるのをまったという言い伝えがある。

牛天神

小日向交差点を過ぎると称名寺、本法寺、日輪寺が並んでいる。本法寺は夏目金之助の菩提寺である。

大日坂下には黒田小学校跡地があった。明治11年に旧福岡藩主黒田長知が小学校建設費用を寄贈したため黒田小学校となりその後文京五中になった。永井荷風、黒沢明らが卒業生である。現在はこれも廃校となって新福祉センターが建設中であった。

水戸屋敷

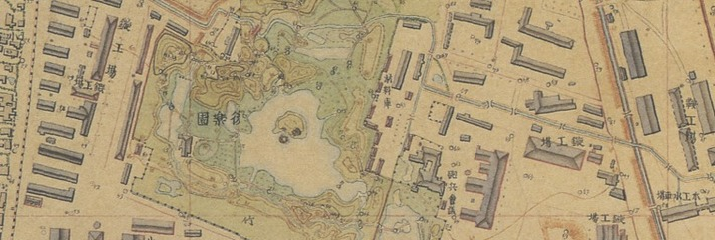

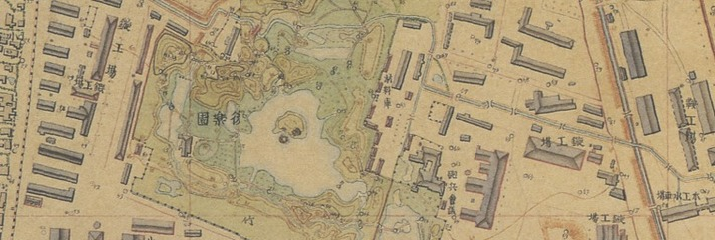

2014/6/2に東京都水道歴史館にでかけ、図書館で昔のルート図を入手。水戸屋敷までのルートは想像した通りだった。インターネットで調べると小石川

後楽園には水戸屋敷時代の神田上水の水路跡が残っている。明治時代の地図を見ると今の東京ドームの前は軍施設があった。水戸屋敷後はこの軍施

設内を開渠のまま横断して水道橋を渡る白山通りに達する。

明治時代の地図

明治時代の地図

2014/7/16、信濃町にでかけたついでに飯田橋で途中下車し、2004/12/1に立ち寄った小石川

後楽園を再度訪問した。そして園内に残る神田上水は円月橋の下を流れる川であることを確認した。円月橋から下流に向けって小日向台の末端と思しき愛宕坂に登ると上水がよく見える。

愛宕坂から小石川

後楽園内の神田上水を俯瞰 (円月橋下流)2014/7/16撮影

愛宕坂から小石川

後楽園内の神田上水を俯瞰 (円月橋下流)2014/7/16撮影

神田上水石樋(万年樋)

白山通りに達して初めて石樋に入り、水道橋の袂で直角に左折する。1987年に神田上水石樋(万年樋)が発掘されたのはこの袂であったと書いてあ

る。(赤線が発掘場所)そこから仙台堀の岸沿いに神田上水懸樋に

むかって石樋が埋設されていたわけである。

水道橋の袂で直下に右折

水道橋の袂で直下に右折

東京都水道歴史館の隣には本郷給水公苑がある。ここの人工地盤の上に発掘された神田上水石樋が復元されている。本郷給水公苑の海抜は20mはある。ポンプ

がない

時代なので蓋がされ、密閉されていたとしても水はここまで登ってくるはずもないため当然、空である。

本郷給水公苑に復元された神田上水石樋(万年樋)2014/6/2撮影

本郷給水公苑に復元された神田上水石樋(万年樋)2014/6/2撮影

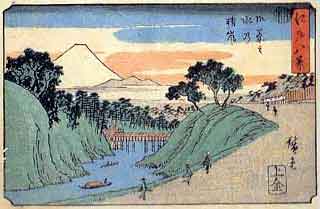

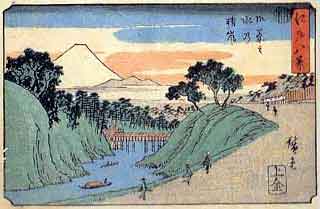

神田上水懸樋

神田上水懸樋は広重の江戸八景「御茶之水の青嵐」に描かれている。浮世絵は御茶ノ水側から描かれているので神田上水懸樋がかなり深いところ

を懸樋が通っているように見えるが、現在の神田上水懸樋記念碑の場所はお茶の水側から見れば低く見えるはずだ。神田上水懸樋で仙台掘を渡った後、そのまま

神田上水埋樋部を通って駿河台側に給水した。

上州屋金蔵出版の広重の江戸八景「御茶之水の青嵐」

上州屋金蔵出版の広重の江戸八景「御茶之水の青嵐」

神田上水懸樋は木製であったため、今に残らないが、ローマの水道橋に相当する。2012年8月20日、東大にでかけたついでに神田川を散策して神田上水懸樋記念碑を見つけた。

神田上水懸樋記念碑 2012年8月20日撮影

2014/7/16、信濃町からの帰途、水道橋で下車し、

神田上水懸樋記念碑の対岸に立った。そこには千代田区教育委員会の看板があり、この地下に埋樋が埋められていたと書いてある。供給範囲は

南は京橋川、東は永代

橋から大川(隅田川)以西、北は神田川、西は大手町から一ツ橋外までと言われる。この界隈は埋め立て地故、井戸を掘っても良い水がでなかったとある。看板

のあるところから神田川の間には盛り土して中央線の線路が敷設してある。江戸時代は神田川の千田区側の土手は対岸と同じ高さすなわち現在より大分低い高さ

であったらしいことが推察

される。

中央線の線路越しに神田上水懸樋記念碑のある対岸を見る

中央線の線路越しに神田上水懸樋記念碑のある対岸を見る

猿楽通

埋樋が埋められていたであろうルート上には今は東京デザイナー学園のビルが建てられており。道路は消えている。やむを得ず旨角坂を登り、右折してアテネフラ

ンスの前を過ぎて女坂の急な階段を下って猿楽通にでた。猿楽通は駿河台の崖下で地形にそって道は曲がっている。そのまま等高線にそって道は靖国通りに合流し、

靖国通り自体も等高線にそって左に曲がっている。丸の内線淡路町駅で散策は打ち切った。千代田区教育委員会の看板にある北は神田川に給水したというのは正確ではな

く、ポンプがない時代は駿河台には水は登らなかったということだ。

女坂 2014/7/16撮影

女坂 2014/7/16撮影

さて以上の情報を総合すると人工ルートは下図のようになる。

神田上水による給水順次は武家地が優先で、残りの水を町人地へ給水していた。ちなみに原水と

なった井之頭池の湧水を家康は御茶ノ水とよんだという話があるが、この界隈の寺の湧水を家康は御茶ノ水と呼んだという伝えもある。

June 30, 2012

Rev. November 16, 2017