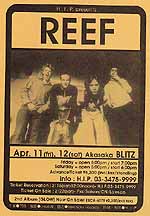

初めての赤坂ブリッツ体験ということで、まるでお上りさんのようにキョロキョロしてしまった。さすがに新しいだけあって、きれいだし、よくできている。ただ、天井が高過ぎて、なんとなくスカスカした感じがするのは否めない。あの会場で緊密なライブができる実力と個性を持ったバンドというのはなかなかいないだろうなあ。

初めての赤坂ブリッツ体験ということで、まるでお上りさんのようにキョロキョロしてしまった。さすがに新しいだけあって、きれいだし、よくできている。ただ、天井が高過ぎて、なんとなくスカスカした感じがするのは否めない。あの会場で緊密なライブができる実力と個性を持ったバンドというのはなかなかいないだろうなあ。一段高いところの手すりにもたれて見たかったけど、整理番号が500番台だったものでとても無理。手すりから3列目の、自分より背の低い人の後ろに陣取った。下のフロアは満員だったが、始まったとたんに例によって前のほうに詰まったので、最後列あたりは余裕があったみたい。

客層はほんとにさまざま。業界風の様子見の人がいるかと思うと、DEF LEPPARD のTシャツ着た人もいるし、半ズボンはいて帽子かぶった子もいるし。客入れの音楽はずっとAEROSMITH だったけど、これはどちらのバンドもソニー所属だからという理由でしょう。始まる前にかかった5曲くらいがバンドの好みだと思うけど、かなり懐かしい曲ばかりだったような(曲名はわからない)。

客電が落ち、歓声が上がると、メンバーがぞろぞろと登場。拍子抜けするくらい、なんのてらいも気取りもなく、ただスタスタと出てきて準備を始める。らしいなあ。

ヴォーカルは髪をきっちりと後ろで結び、白いシャツを衿を立てて着た上にジージャンを着て、今までのイメージよりすっきりした感じになってた。ほかのメンバーは、みんな髪が短めで、イギリスのギターポップバンド並み。長身のベース君はぴったりしたニットの帽子をかぶっていて、渋谷あたりを歩いてる子みたい。この子がやたら愛想がいいというかハイパーな奴で、身をくねらせながら弾いていたかと思うと、客席の声援におどけて挨拶を返したりしている。

ギターはわりとおとなしげなタイプで、どの曲のときだったか、ギターの交換に時間がかかったものであわてちゃって、必死でプラグをさしこむ姿が可愛かった。ドラム台はなぜか客席のほうに向いていなくて、ステージ左手のほうを見る形にセットしてある。ドラマーも愛嬌者で、途中わざわざドラム台を降りてきて、客席に水をまいたりしていた。サポートらしきキーボードの子も芝居がかったポーズで弾いていたかと思うと、ぴょんぴょん跳びながらタンバリン叩いていたりして、とにかく全員が若い!

2曲目でいきなりヒット曲がきたもので、前のほうはもう大騒ぎ。頭の上を人がびゅんびゅん跳んでいる。あそこには行きたくないなあ、と思いながら見る私。大体が連中の曲って、縦ノリよりはむしろ横ノリだと思うんだけど、若い子はとにかく跳ねたいのね。上から見てるとちょっと変。

MCらしいMCはほとんどなくて、ただひたすら「ありがとうTHANKS A LOT」を繰り返してヴォーカルは淡々と進めていく。途中でジージャンを脱いだので気がついたのだけど、衿を立てていると見えたのは実はそうなんじゃなくて、どうやら首の右側に白いものを貼ってるみたいだった。まさかサロンパスじゃないでしょうね?

それを隠そうとしてか、3、4曲目くらいで髪もほどき、いつものスタイルに。でも、はっきりいってさっきまでのほうがよかった。上着がなくなって気がついたんだけど、どうやら白いTシャツの下はだぼだぼのスウェットパンツみたいなのよね。まったくイギリス人ってばどうしてこうステージ衣装がだらしないんでしょう。

アンコールは3曲。ステージに戻ってきたメンバーは、ベーシストは途中で脱いだ帽子をかぶり直しているし、ヴォーカルは上着をまた着てくるしで、なんか凄く珍しい人たちだ。楽屋がそんなに寒かったんだろうか?

さらに、アンコールが終わって引っ込むとき、ヴォーカル君は途中で脱いだ上着を拾い上げるとおもむろに着こんで、きちんとジッパーまで引き上げ、それから客席に手を振って去っていった。まるで、よその家に遊びに行った子が、「お邪魔しました。それじゃ失礼します」と言って帰るみたい。

さて、ここまでほとんど音ネタがないじゃないか、と思ったあなたは鋭い。

実はきょうはっきりと悟ったのだが、REEFは私の好みでじゃなかった。悪くはないんだけど、これを聴いてるくらいならOTIS REDDINGを聴きなおしてたほうがいいかな、という感じ。KULA SHAKERのときもそうだったんだけど、こういうちょっと昔風の音を出すバンドというのは、その昔のほうを知り過ぎている人間には素直に入りこめないみたい。でも、アルバムだけじゃそれがはっきりしなかったのでライブにも足を運んでみたんだけど、これですっきりした。

ライブが悪かったわけでは決してないの。私の回りの人たちはみんな、とっても楽しそうだったもの。要は趣味嗜好というものなんでしょうね。