( オックスフォードぶらぶら )

植物園 Oxford University Botanic Garden 植物園 Oxford University Botanic Gardenトールキンがよく散歩をした大学所有の植物園。冬だったのであまり見るものはなかったのですが、整然と分類された植物の種類の多様さにはびっくり。なにげなく立っている木の1本1本にもプレートがついていますが、そういった学問的興味とは別に公園としても楽しめます。実際、寒い季節だというのに親子連れやベンチで休息するお年寄りの姿も見られました。  途中で体が冷えてきたので温室に入って暖まったのですが、なんとバナナの木にハチドリが飛んできてとまってました。鳥付きの温室っていいですねえ。私は日本ではあまり植物園などに行ったことがないので知らないのですが、こういうのが普通なんでしょうか。 途中で体が冷えてきたので温室に入って暖まったのですが、なんとバナナの木にハチドリが飛んできてとまってました。鳥付きの温室っていいですねえ。私は日本ではあまり植物園などに行ったことがないので知らないのですが、こういうのが普通なんでしょうか。

トールキンはここにあるピナス・ニグラという木がお気に入りだったと何かの本で読んだのですが、私には見つかりませんでした。でも、そういう気持ちで見るせいか、エントにしたらよさそうな木がたくさんあって、トールキンも日頃こういうのを見ていたから思いついたのかもしれないなあ、なんて想像して楽しくなりました。

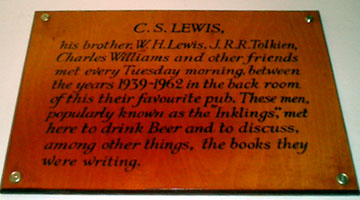

トールキンの家   左が1925年から4年間住んだ Northmoor Road 22番地。子供たちが成長し、手狭になってきたため、すぐ隣の Northmoor Road 20 番地の家(右写真)がちょうど空いたのを幸い、移り、1947年までここで暮らしました。写真の中に見える外壁の青い円形のプレートにはトールキンが住んでいたことが書かれています。ここはオックスフォードの中心からバスで7〜8分の距離で、トールキンは自転車で大学まで通っていたようです。 左が1925年から4年間住んだ Northmoor Road 22番地。子供たちが成長し、手狭になってきたため、すぐ隣の Northmoor Road 20 番地の家(右写真)がちょうど空いたのを幸い、移り、1947年までここで暮らしました。写真の中に見える外壁の青い円形のプレートにはトールキンが住んでいたことが書かれています。ここはオックスフォードの中心からバスで7〜8分の距離で、トールキンは自転車で大学まで通っていたようです。 1947年から1950年まで住んでいた Manor Road 3番地と1953年から1968年まで住んだ Sandfield Road 76 番地はかなり郊外だったので訪ねられませんでしたが、1950年から1953年まで住んだ Holywell Street 99 番地は泊まったホテルのすぐ近くでした。Nortmoore Road の家に比べるとかなり小さめですが、子供たちが成長し夫婦ふたりになったトールキン家にはちょうどよかったのでしょう。 1947年から1950年まで住んでいた Manor Road 3番地と1953年から1968年まで住んだ Sandfield Road 76 番地はかなり郊外だったので訪ねられませんでしたが、1950年から1953年まで住んだ Holywell Street 99 番地は泊まったホテルのすぐ近くでした。Nortmoore Road の家に比べるとかなり小さめですが、子供たちが成長し夫婦ふたりになったトールキン家にはちょうどよかったのでしょう。 通勤距離も短いですし。 通勤距離も短いですし。妻のエディスが病気になると彼女の願いを入れてオックスフォードを離れ、彼女が亡くなるまで田舎で暮らしています。 エディスの死後、ひとりになったトールキンを気遣った大学がマートン大学の向かい、Merton Street 21 番地にある大学所有の宿舎を提供したので、トールキンは1971年にまたオックスフォードに戻ってきます。大学がこのような申し出をするのは異例の措置なのだそうです。世話をしてくれる夫婦もついて、それから亡くなるまでの3年間、何不自由なくここで暮らしました。  ウォルヴァーコート墓地 Wolvercote Cemetary ウォルヴァーコート墓地 Wolvercote Cemetaryトールキンのお墓を訪ねました。市街からはバス(Oxford City Bus)で10分ほど北へ行ったところにあります。モードレン通りの本屋 Border's の前から2番のバスに乗って Five Mile Drive という停留所で降ります。降りたすぐが墓地の入り口になっています。  入り口からトールキンのお墓までは徒歩10分くらい。要所要所にある標識を見失わないように歩いていけばみつかりますが、方向音痴の私は帰りに少し迷ってしまいました。標識って目的地に向かう人向けに置かれているので。 入り口からトールキンのお墓までは徒歩10分くらい。要所要所にある標識を見失わないように歩いていけばみつかりますが、方向音痴の私は帰りに少し迷ってしまいました。標識って目的地に向かう人向けに置かれているので。お墓はかなり奥まったところにあり、途中からは道を外れて芝生の中を歩いていかなくてはなりません。やがて墓石の前にファンが供えたと思われる花やメダルなどがいくつも置かれているのが見えてきました。  そして墓石の上には そして墓石の上にはLUTHIEN 1889 - 1971 JOHN RONALD REUEL TOLKIEN BEREN 1892 - 1973 の文字が。感動しました。ルシアンとベレンの名が刻まれているというのは知識としては知っていましたが、こうしてふたり一緒のお墓にふたりの名前と一緒に実際に刻まれた文字を見ると、ふたりの出会いや結婚までの経緯、そして連れ添った年月の長さとそこにルシエンとベレン、アラゴルンとアルウェンの愛の物語が重なって、なんとも言えない気持ちでした。 正直言って「墓地に行くなんて悪趣味かしら」という気持ちもあったのですが、行って本当によかったと思いました。  イーグル・アンド・チャイルド Eagles and Child イーグル・アンド・チャイルド Eagles and Childトールキンやルイスが毎週火曜日、インクリングスの会合で集まったのがこのパブです。看板には子供を足につかんでいる鷲の絵が描かれていて、これまた『ホビット』や『指輪物語』に出てくる大鷲を思い出してしまいます。 入り口を入ってすぐ右側にカウンターがあり、ここでお酒や食べ物を注文してそのまま進むとすぐにトールキンたちのお決まりの場所になっていたラビット・ルーム。10人も入ったら一杯の小部屋で、壁にはトールキンの写真も飾られています。 そのほかに店の権利に関する何かの証書でトールキンやルイスの署名もある紙が額に入って飾られていたのですが、メモをとってくるのを忘れたので正確には何だったかわかりません。

有名な店なので私が行ったときにもラビット・ルームにいたのはトールキン・ファンばかりでした。アメリカから来たという3人家族、同じくアメリカから会議のためにオックスフォードに来たという男性2人連れ、イタリアから来た男性ひとり、それに日本からの私です。食べることが大好きだったトールキンが贔屓にしていただけあって、食べ物もおいしそうでしたが、朝食をしっかり食べてしまった私は昼ごはんが入らず、仕方なく紅茶だけにしました。残念。

ボードリアン図書館 Bodleian Library

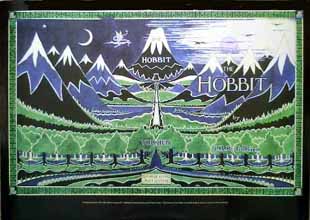

イギリスで最も古い図書館なのだそうです。ツーリストは図書館の利用はできませんが、館内の一部(ホール)や展示室は見学することができます。私が行ったときに展示されていた古い絵入りの書物の中に中世の武器について書かれたイタリアの書「De re militari」(Robertus Valturius著)の一部があったのですが、それが大砲の使い方を絵解きしたもので、なんとまあドラゴンの形をした大砲なのでした。日頃こういうものを目にしていたら、想像力が刺激されること間違いなしですね。 イギリスで最も古い図書館なのだそうです。ツーリストは図書館の利用はできませんが、館内の一部(ホール)や展示室は見学することができます。私が行ったときに展示されていた古い絵入りの書物の中に中世の武器について書かれたイタリアの書「De re militari」(Robertus Valturius著)の一部があったのですが、それが大砲の使い方を絵解きしたもので、なんとまあドラゴンの形をした大砲なのでした。日頃こういうものを目にしていたら、想像力が刺激されること間違いなしですね。図書館にはショップもあり、トールキンの描いた絵のポスターや絵葉書も売っていましたが。が、どちらかというとルイス・キャロルのアリス関連の品のほうが多かったです。やはりオックスフォードを訪れる観光客の比率ではアリスファンのほうが指輪ファンより多いのでしょうか。

ラドクリフ・カメラ Radcliffe Camera  この建物のどこがカメラと関係あるんだろう?と思っていたら、カメラというのはラテン語で「部屋」の意味なんだそうです。ラドクリフは人の名前なので「ラドクリフさんの屋敷」とでもいう意味なのでしょうか。 この建物のどこがカメラと関係あるんだろう?と思っていたら、カメラというのはラテン語で「部屋」の意味なんだそうです。ラドクリフは人の名前なので「ラドクリフさんの屋敷」とでもいう意味なのでしょうか。トールキンは否定していたそうですが、モルドールの塔のモデルになったんじゃないかと言われたことのある建物です。確かにかなり変わった形の建物であすが、実際に見た感じではモルドールという感じではありませんでした。どちらかというとオーサンクかなあ。 現在ではボードリアン図書館の分館になっており、観光客は入ることができません。残念。  カーファックス・タワー Carfax Tower カーファックス・タワー Carfax Towerどちらかというとこちらのほうがミナス・ティリスの塔のモデルと言われたら納得しそうです。街の中心にあり、どこからでも見えるので道に迷ったときにはいい目印になります。  お金を払えば上まで上ることができ、街を一望できるのですが、あまりにも観光客向けの看板が派手でちょっと引いてしまい、ここではなく聖メリー教会の塔のほうに登ってしまいました。 お金を払えば上まで上ることができ、街を一望できるのですが、あまりにも観光客向けの看板が派手でちょっと引いてしまい、ここではなく聖メリー教会の塔のほうに登ってしまいました。オックスフォードはどこを歩いても落ち着いたしっとりした雰囲気なのですが、この周辺だけはいわゆる繁華街で原宿みたいな感じです。 |