第一日目(6月23日),奈良県I岳

■この山は昨年秋より地上歩行性甲虫であるガナゴミムシの調査に入っているので,道はよく知っている.

登山道は比較的整備されており,急ぎ足で2時間,のんびり歩いても2時間半で小屋までたどり着ける,比較的登りやすい山の一つである.

意外に登山客が少ないのは修験道の聖地である山が隣にあるせいだろうか.

山頂展望台は晴れればなかなかの見ごたえのある山なのに.

考えてみたら,今年になって初めての登山らしい登山だ.

トレーニングもままならない毎日で,足が持つかどうかちょっと心配したが,別段問題はなさそうだ.

問題は別にあった.

実は,この日は季節はずれの台風が通り越したあとで,道は落ちた枝で覆われて歩きにくいったらありゃしない.

反り返った枝を踏めば,まるでトラップのように顔めがけて枝先が飛んでくる.

それでも,なんとか2時間あまりで登り切ったが,台風一過の晴天・・・とはいかず,なぜか雨が降っている.

天気予報のうそつき・・・.

登っている途中から気づいたのだが,今時期はナナカマドがまっさかりでピドニアはうはうは採れると踏んでいたのに,どうも花が少ない.

目安となるゴトウヅルがまるで枯れているではないか.

当てにしていた,小屋の前のナナカマドもすでにドライフラワーである.

「これはまずい」

雨が眼鏡をぬらしてさらに視界を悪くする.

モチベーションも下降気味で,小屋の前でしばし雨宿りをしながら早くもお昼ご飯を食べ始める始末.

せっかくここまできたのだから,オオヤマレンゲでも探すかと思い,重い腰をあげると,雨は小止みになり,薄日が差してきた.

ピドニアを採るならいましかあるまい!

急いで身支度をし,山頂をめざす.

■山頂に行く途中にはいくつか鎖場がある.

キレットや,オーバーハング気味の崖脇を歩いたり,きりたったオベリスク様のピークもあり,なかなか楽しい道である.

右手は張り出した大岩,左は崖下になっている岩場を歩いているとき,ふと足元のがけ下のナナカマドが咲いていることに気づいた.

東向きで吹き上げになっているところなのでもしかしたらと思い,ネットを出してみると・・・.

「あ,オオミネの♀やん」

オオミネの♀は♂とは行動様式が異なるのか,あまり数が取れないのだが,いきなりヒットである.

この花は大当たりで,結局,この日得られた5匹のオオミネはこの花でしか取れなかった.

日差しが強くなるにつれて,ピドニア以外の虫が主流となったので,まだお昼過ぎであるが早めに終了,さっさと下山することにした.

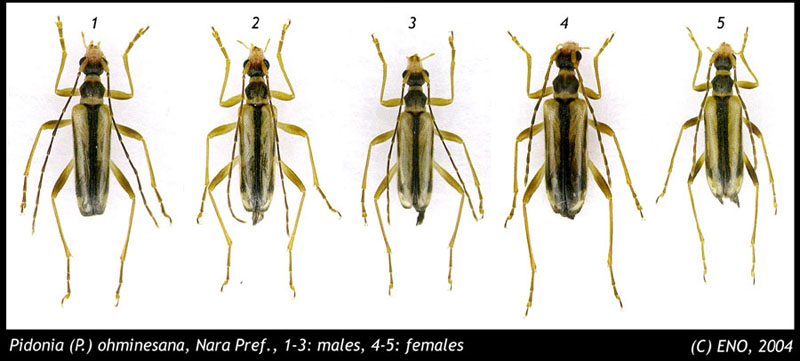

■下の写真がこのとき得られたオオミネヒメハナ(Pidonia (P.) ohminesana)である.

■オオミネヒメハナは非常にユニークな種で,ピドニアは多様に分化し,別種とされている種であっても別の場所に近縁種がいるものである.

しかしながら,オオミネはとくにその前胸背板の形状から見て,近縁種が見当たらない.

まるでウスイロジョウカイのような貧弱で薄平であり,これで飛べるのか?といいたくなる.

♀の触角はまるでマツシタヒメハナやハクバヒメハナを思わせる短小さであるので,同定の際,紀伊半島で得られるほかの種とみまちがえることはまずないだろう.

■I岳では,思いがけない収穫もあった.

紀伊半島では鹿害のため,保護している地域を除いてほぼ絶滅状態であるオオヤマレンゲであるが,崖下に3株見つけることができた.

かなり足場が悪く,撮影に行こうかどうしようか迷ったのだが,せっかくなので写真に収めてきた.

3株のうち,唯一花をつけていた木のオオヤマレンゲである.

園芸品種として韓国だか台湾のオオヤマレンゲ,あるいはその交配種が出回っているが,天然のオオヤマレンゲは花芯がオレンジ色である.

残念ながら,この花にはナガバヒメハナしか来ていなかった.

こうして,今年の初ピド採集は成功裏に終わった.