『藍より青く』作品紹介 (八森稔)

『世界映画作品・記録全集』(一九七五年659号)

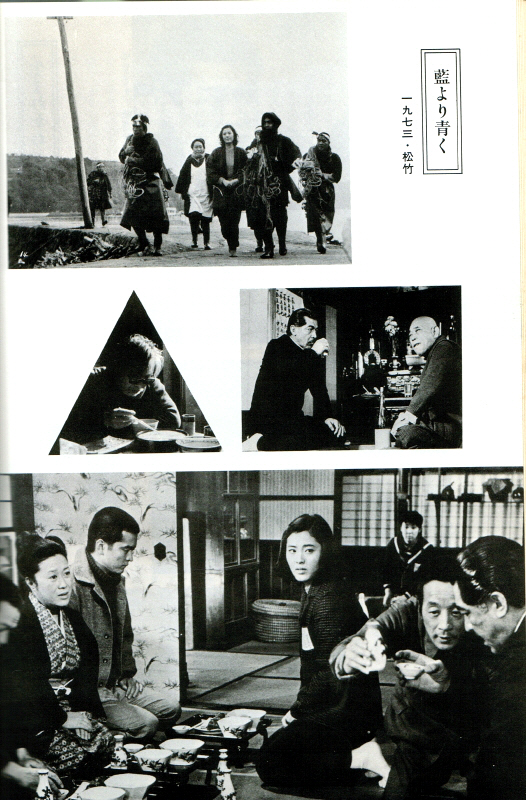

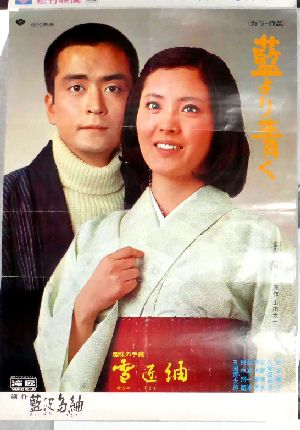

NHKで一年にわたって放映されたテレビ小説の映画化。昭和十九年敗戦のきざしが見え始めた九州・天草。校長の娘・真紀(松坂慶子)とたくましい網元の息子・周一(大和田伸也)は愛しあっていた。徴兵検査で甲種合格と決まった周一は死を覚悟し真紀との結婚もあきらめた。だが真紀の決意は代わらない。反対する真紀の父親を漁労長がやっとくどきおとす。残り少ない幸せに、真紀と周一はその青春のすべてを燃やす。美しい天草の自然をふんだんに取り入れて、森崎東監督は、二人の愛を軸に戦時下における青春群像をあざやかに描き出し、単なるテレビドラマの映画化から一歩抜け出した作品を作りあげたが、興行的には思ったほどの成果が上がらず、続編製作の予定もあったが、これ一本で打ち切りとなった。竹村博カメラマンによる天草の海がすばらしく、ロケーションの効果を強く印象づけた。山田太一原作を森崎と熊谷勲がシナリオ化。94分。

『藍より青く』略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より

昭和十九年、天草の漁村遠見ケ浦の平和な暮らしにも、戦争の波はじわじわと寄せてきていた。網元村上周造の長男周一とその仲間たちも二十歳を迎え、いつ徴兵されるかもわからない。

周一と校長田宮行義の長女真紀はお互いに恋心を抱いていたが、周一は真紀を未亡人にさせるかもしれない結婚はするべきでないと思っている。が、真紀は、どのようになろうと愛する人と苦しみを共にしたいと、力強い意志表示をする。それを聞いて周一は行義のもとに走った。「真紀さんを下さい!」男やもめで頑固な行義は「みすみす娘を不幸にする結婚は許せない。」と一蹴する。

二人を何とか結ばせようと、周一の仲間や両親、漁労長の鯵河らは心を砕いた。「お前の母さんをわしはされってきた」という父親のことばに励まされて、周一は仲間たちと真紀をさらう画策をするがうまくいかない。母親のキクは、行義にじか談判、「結婚を許そう」のことばまで引き出せたが、「入り婿としてなら」という条件でやっぱりだめ。

真紀は心を決めた。「妊娠している」と告げ家を出てしまう。怒り狂った行義は、木刀を持って村上家にどなり込むが、村上家の人々は唖然とするだけ。行義が相談に行った住職俊界の暗示で、真紀の妊娠は嘘だったことがわかる。下の娘嘉恵は、「許す」の一言さえされば姉の居所を教えるという。行義は負ける。

鯵河の出征祝を兼ねて、周一と真紀の結納が行われようとしていた。行義は「真紀を不幸にしないと約束してくれ」というが、長い沈黙の後「約束できません」と答える周一、両家騒然となる中を周一はとび出していく。外は激しい風雨だった。仲間の明が、周一は船を漕ぎ出して行った、真紀と結婚しない決意で島を出て行ったのではないかという。

暴風雨の中を助けに行こうとする仲間たちに周造は船を出すことを禁じた。眠れない一同。「生きるようには育てたばってん、死ぬようには育てとらんけ、必ず戻って来る。」キクのことばに真紀は力づけられる。

夜明けと共に風雨は去った。「あん人の船だ。」真紀が立ち上がった。「周一はテンマ船のはずだ。あの船は違う。」と周造。禁を破って探しに行った鯵河と仲間たちの船で周一は帰って来た。浜辺で見つめ合う周一と真紀。「うちはどぎゃんことがあっても不幸にはなりません。藍の自信に溢れた真紀は美しい。そして、昨夜の風雨が嘘のように海原はどこまでも青い。

『藍より青く』評 平田泰祥 (19歳) 1973年4月22日 記

この映画は。寺脇研ちゃんの為に作られたのではないかな。僕には、どうしてもこんな映画を認めるわけには行かない。

第一に、戦後のチャラチャラした時代に育った健康優良児のような二人。松坂慶子と大和田伸也が戦時中の若者を演ずること自体、無理なのだ。ほんとうに戦時中の若者を演じるには、森崎さん自身が演じるべきだったのではないか。森崎さんの演出ノートによれば、“その課題に答える道は只一つ。現代の若者が「俺たちの代弁をしてくれている」と思う部分を作ることだと思います。それが可能かどうか、が私としてこの作品を作る意味だと思うのです。”とのことである。はたしてこの作品は、今の若者を代弁しているのだろうか。

TV小説「藍より青く」、この膨大な物語から、森崎さんは、どの部分をクローズアップしたか。

真紀の父、行義がようやく周一との結婚を許す。そして、田宮家に周一の父と母など一同が集まり、前祝いをする。その時、行義は周一に対してこう言う。「真紀を不幸にしよったら、こんわしがただじゃおかんぞ」と。それに対し、周一は返事をしない。そして、しばらくしてこう言う。「出来ません。・・・真紀しゃんば不幸にせんちゅう約束は、俺には出来ん」と、つまり、周一はこれから戦争へ行く。戦死すると真紀は未亡人になる。そうすると真紀は不幸になってしまう。周一はそして、嵐の中に船出して「朝日」に全てを賭ける。朝、周一は死なずに帰って来る。その時、真紀は周一にこう言う。「私は絶対に不幸になりません」と。

これがこの作品のモティーフだと思う。僕は、これに似たものをどこかで読んだ。そう、映画も見た。あの『人間の條件』の梶と美千子によく似ている。しかし、この二人、まったく周一と真紀に反対なのである。梶に手紙が来る。美千子は梶に「絶対に死なずに、もどって来てね」と書き、梶は「俺は絶対に死なずに、お前のところにもどって来る」と約束するのである。

この二組のカップルの違いについて考えてみる。周一の真紀は、あくまでも「戦争」を認めたうえに「愛」を成立させたのである。なぜなら、「戦死するかもしれない」ということを考えたからである。

梶と美千子は「戦死するかもしれない」と考えた後に、「絶対に死なない」と言い切ったのである。つまり、梶と美千子にとっては、二人以外の全ての事を認めなかったのである。戦争も国家も。二人の「愛」以外は認めないのだ。この「愛」に比べると、周一の真紀の「愛」はなんとうすっぺらなものだろう。僕には真紀が「絶対に不幸にならない」と言い切る強さよりも、美千子が「絶対死なないで」、つまりは「あなたが死ねば、私は不幸になってしまう」という弱さを信じるのだ。僕にはその弱さの方が真実なのだ。

だから、僕は梶と美千子の「愛」には大感動した。いやむしろ感動せずにはいられなかったのだ。そして、この周一と真紀の「愛」にはどうもついて行けそうにないのである。

僕は強くはない。梶にも、戦死するかもしれないという考えはあったのだろう。しかし、「戦死」を認めるということは、「戦争」をも認めなければならない。現代の若者は、「戦争」を認めるか? “認めませーん”。

だから、僕は“この作品は、今の若者を代弁してくれている”なんて、信じられないのだ。

真紀よ、あなたは強かった。周一よ、あなたも強かった。僕は弱いのです。

森崎さんはいったい誰のために、この作品を撮ったのだろうか。この大ヒットしなかったA級映画。松竹の常連スターたちを右から左へポンポン並べて、美しい天草の海や島を並べて、終わってしまった。これが森崎さんの本心だったら、なんとなく恐いような気がする。だから、これは寺脇君にくれてやって、僕はこの映画を認めないのだ。やっぱり、森崎さんはうーんと助平でめちゃくちゃに混乱していて、すごく猥雑で、B級のスラムの中に、暖かな「心」を育てて欲しいと思うのだ.次回の作品にはまたもとのエッチな森崎さんに返っているように・・・・最後に「焼跡万歳」なのだ!

(札幌映画サークル資料より) |

|

[池田博明記]

私も映画版『藍より青く』にはガックリした。当時の記録ノートには「森崎さん、リキミすぎ」と書いてある。NHKの朝のテレビ小説で大方の流れはわかっていたし、映画版の松坂慶子には漁村の娘という印象がないし、気ののらない作品であったのだ。

|

|

梶浦 政男 怒りの人

○月○日

松竹で合理化が次々と行われ、京都撮影所が閉鎖されるという噂がしきりだった。そして、その前ぶれともいうべき、京撮演出部の大船移転に、僕等演出部は反対して闘おうとしていた。だが撮影所は一向に燃え上がらなかった。京都の組合員達は闘いに飽きていたのだ。

その夜、森崎東氏と僕達はとある安バーで安酒をあおっていた。ふと見ると、U字形のカうンターの向こう側に、摘いの背広に揃いのチェックの帽子をかぶった若者が二人、何やら楽し気に飲んでいた。

「不愉快だ、ハタくか?」 森崎東氏がそう言った。

「やろか」 僕が調子にのって答えた。

しばらくして、向こう側を見るとあの二人連れの姿は消えていた。

「消えたぞ」 森崎東氏が言った。

「ほんとだ」 僕はいささかほっとして答えた。

しばらくすると、不思議なことに、森崎東氏と僕がバーの入口の階段で殴り合っていた。

バーテンが必死で止めていた。

翌朝、気がついてみると、大切な眼鏡はこわれ、なぜか両足の靴のかかとがなくなっていた。

それからしばらくして、噂通り京都撮影所は閉鎖された

○月○日

大船の松竹社宅の二DKの僕の部屋で、森崎東氏、S氏、M君、SA君が集まって飲んでいたか僕らは全員チャンスにめぐまれない助監督だった。丁度その夜、来たばかりの僕の女房は旅行に行っていた。酒席に女性がいないのはやや危険な徴候だった。もうもうたる煙草の煙の中で、深夜話題は映画論を離れ政治論に傾いていった。これは全く危険な徴候なのだ。

突然、森崎東氏がほえた。SA君が逃げた。M君がわめいた。S氏が怒鳴った。

グラスが割れ、茶碗が砕け、皿が飛んだ。膳が舞い、襖は倒れ、本箱が踏みしだかれた。

悲鳴、怒声、罵声、泣き声、かけ声、わめき声、悪口に雑言、バリにザンボウ、あらゆる声が入り乱れ、肉弾相うち、走り、殴り、倒れ、吐き、家具は全壊し、家は震動し、エネルギ一は狭い二DKの空間に充満して、ふっと消えた。ガレキの山と僕を残して全員戸外へ走り去ったのだ。

数日後、僕が仕事に出かけた後、森崎東氏がやって来て、持参した襖紙と糊で破れた襖を黙々と張り代えて行ったと、女房が言った。

○月○日

「何してるんだッ、早くとび込めッ!」

森崎東氏の怒号が防波堤に響いた。けれどりりしく赤ふんどしをしめた五人の若者達は誰一人海にとび込もうとはしなかった。

森崎組の天草ロケで、若者達が威勢よく冬の海へとび込打シーンの撮影なのだ。南国天草といえ一月の海水は冷たい、しかし気温より水温の方が高いのだから、さっさととび込めばなんと云うことはないのだが、防波堤の高さと風の冷たさにおびえてしまづた若い俳優達は何と言ってもとび込もうとはしないのだ。ぐずぐずしているうちに、潮が引き始め、かくれていた根の岩頭が黒々と顔を出し、ますます危険な状況になっていった。

「貴様ら、リノリュームの上でばかり芝居をして、大地に足をつけていないから、こんなことになるんだッ! さっさととび込めッ」

怖さと寒さであおくなって震えている若者達は確かに全員テレビ育ちだった。結局、一人だけとび込む若者が現れ、なんとかその場はおさまづたが、なんとしても全員が空中に跳んでいるカットが要ると云う。僕らは手分けして布団屋に走り、スポンジマットを買い集めた。堤防の陸側にマットを敷きつめ、その上に若者達を跳はせようという苦肉の策なのだ。小雨が降り始め、僕らは急いで準備をととのえ、森崎東氏を呼んで釆た。森崎氏は配置されたカメラとマットど堤防の上の若者達に目を走らせ、僕にこう言い捨てて立ち去った。

「こんな情ないカットに、ヨーイ、ハイがかけられるかッ!お前がやれッ!」

僕は雨の中でぼう然と立ちつくした。

最後に金芝河の詩を……

どこにあるのか

失われた われらが赤い

私の血とすべての友の悲鳴

人の子として生れた者の積り積ったあの

怒れる若者達の宴

飲んで怒った私が燃えあがる ことごとく

燃やしつくす

力強い歌となり 野を覆いつくす

あの朝の酒盃 いまビこに

友よ、

そのとき われらは二十歳だった

生きていたのだ。 (李恢成 訳)

(松竹助監督)

(野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』映画書房、1984年、pp.172-174)

|