▲2013年11月、オーディトリウム渋谷にて

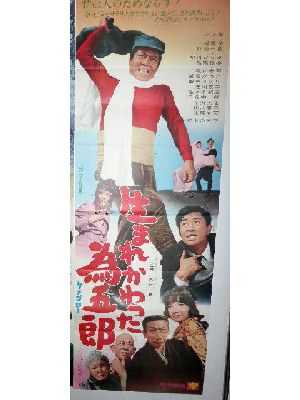

展示のポスターとロング・ポスター

| 製作 | ................ | 武藤三郎 |  |

| 監督 | ................ | 森崎東 | |

| 助監督 | ................ | 栗山富夫 | |

| 脚本 | ................ | 森崎東 猪又憲吾 熊谷勲 | |

| 撮影 | ................ | 吉川憲一 | |

| 音楽 | ................ | 宮川泰 | |

| 美術 | ................ | 佐藤之俊 | |

| 録音 | ................ | 小林英男 | |

| 調音 | ................ | 松本隆司 | |

| 照明 | ................ | 八亀実 | |

| 編集 | ................ | 太田和夫 | |

| スチル | ................ | 長谷川宗平 | |

| 配役 | |||

| 板東為五郎 | ................ | ハナ肇 | |

| 大沼シカ子 | ................ | 緑魔子 | |

| 犬丸三平 | ................ | 財津一郎 | |

| 大沼徳一 | ................ | 殿山泰司 | |

| ヒノエ | ................ | 都家かつ江 | |

| ウマ | ................ | 北林谷栄 | |

| 正 | ................ | 高橋長英 | |

| 犬丸富子 | ................ | 石井富子 | |

| 一平 | ................ | 仲条融 | |

| 菊川 | ................ | 草薙幸二郎 | |

| 岩下 | ................ | 草野大悟 | |

| 山岡 | ................ | 山本幸栄 | |

| 源太郎 | ................ | 中村是好 | |

| まつ | ................ | 大塚君代 | |

| マサ子 | ................ | 小川ひろみ | |

| 柏木 | ................ | 田武謙三 | |

| 神主 | ................ | 桜井センリ | |

| 刑事 | ................ | 中田昇 | |

| 労務者 | ................ | 井上博一 | |

| 〃 | ................ | 佐々倉英雄 | |

| 〃 | ................ | 佐山俊二 | |

| はるみ | ................ | 葵三津子 | |

| 販売部長 | ................ | 穂積隆信 | |

| 花田大五郎 | ................ | 三木のり平 | |

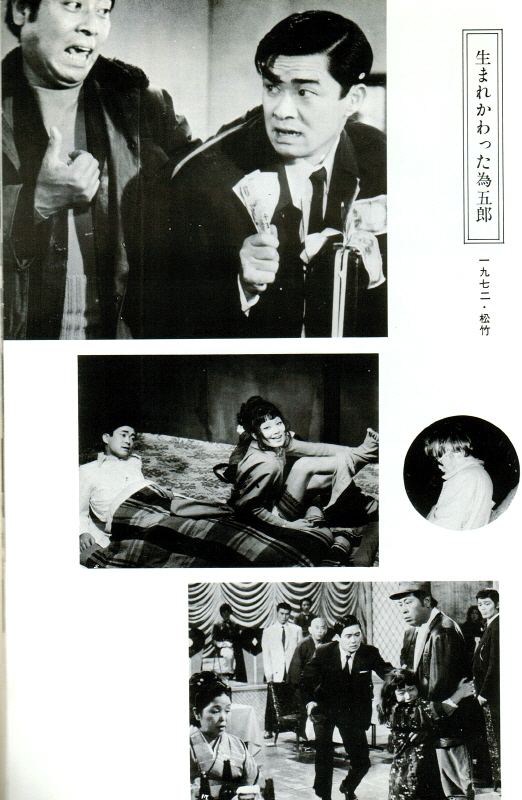

▲2013年11月、オーディトリウム渋谷にて 展示のポスターとロング・ポスター |

|||

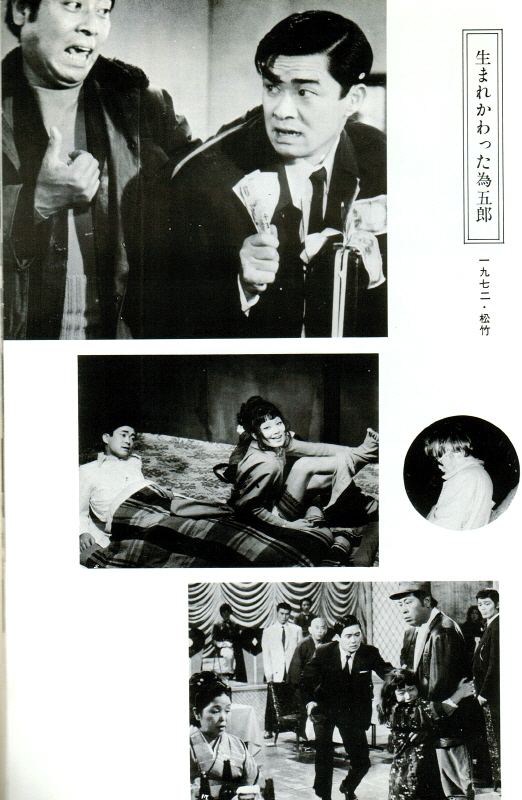

『生まれ変わった為五郎』略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より 為五郎(ハナ肇)はアフターサービス付きを自慢にしている口入れ屋。ある時、上野駅のトイレで声をかけたのが犬丸三平(財津一郎)、女房と子供もあるベッドのセールスマンだが、売上ゼロでショボリしているのを見て、「人間フンギリが大切、蒸発しな」の勧めに犬丸はのった。 犬丸は大学教授ってことにされて、女子大に行きたがっているおさわりバーのホステス、シカ子(緑魔子)に紹介された。彼女が女子大に行っていると信じている父、徳一(殿山泰司)が刑務所から明日出所するという。半農半漁の暮らしの徳一だったが、土地を売った金でバクチをやって、ズルズルとヤクザの世界に。 出所を機に堅気に戻ろうと思って、シカ子と犬丸と一緒に故郷に帰ってみると、村はコンビナートの林立する工業地帯と化していて愕然。 花田親分(三木のり平)は一度やった盃は受け取れないっていうし、困っていたら為五郎にバッタリ再会。彼の提案で大芝居をうつことにした。為五郎が親分衆の集まった席で徳一に喧嘩を売り、恥をかかされた花田親分から破門状を・・・という計画だったのだが、シカ子が芝居と知らずに止めに入ったことからシッチャカメッチャカとなり、徳一と犬丸はしょっぴかれ、残った為五郎は親分の盃欲しさに打った芝居と言い訳する。「盃を受けろ」と親分のオシッコを飲まされて、ともあれ花田組の組員となった為五郎、警察へ行ってもう一度大芝居、犬丸と徳一をもらい下げて来た。 花田組は第二期工事の起工式を東京から視察団を迎えて行おうとしたとき、式場の神棚や幕、神主まで消えていてビックリ。それらは元の徳一の家にすっかり移されていて、「本日開店 民謡酒場為五郎」の看板、為五郎のダマシ作戦で視察団長はにわか媒酌人に仕立てられ、犬丸とシカ子、シカ子の弟・正(高橋長英)とホステスの結婚式、ヤクザな亭主から逃げてホステスをしていたシカ子の母ヒノエ(都家かつ江)まで徳一と復縁させてしまうと、あとがヤバイってんで、為五郎そっと逃げ出したのだが、「いけねえ、犬丸にゃ、女房子がいる」。また戻って来た為五郎が見たものはつぶされた民謡酒場、女たちは連れ去られ、負傷した男の手で、ショック死したバアちゃん(北林谷栄)のお葬式のまっ最中。 為五郎は早速花田組につかまって、す巻きにされて海になげ込まれた。正と徳一はヤキを入れられているはず。シカ子は浜辺を掘っている。ヒノエの恋人だった特攻隊員の形見の拳銃が埋めてあるから、それを持って徳一を救いに行くという。シカ子は実は特攻隊員の子で、徳一は育ての父なんだと。 仮死状態の為五郎が浜に打ち上げられた。シカ子はバアちゃんに教わった、漁村の女たちが遭難した漁夫を蘇生させる方法、焼酎をあおって火照った肌で男の肌を温めた。意識が戻った為五郎、自分の体のうえにいるシカ子に驚き、拳銃を持っている犬丸に二度びっくり。 犬丸は「一人で敵につっこむ」と意気込みはよかったが、急に酔いが回ってバッタリ。為五郎はその拳銃を持って、サウナに居た花田親分めがけてズドン! といくはずが、錆びた拳銃、別なところに当って、スチームがあっちこっちからヒューヒュー、大騒ぎ、自分は急所を火傷してしまうし。 ひと月後、上野駅のトイレで、「おっちゃん仕事あるよ」、声をかけたのは犬丸で、かけられたのが為五郎。犬丸の女房は他の男とできていて、為五郎は急所のケガでシカ子とは何もなし。「シカ子と晴れて結婚できるじゃないか、シカ子はチンドン屋で稼いで女子大行くんだってさ」。 犬丸は徳一、ヒノエ、シカ子の三人組のチンドン屋を見つけると駆け寄って、自分もすぐビラ配りを始めた。見届けて為五郎、立ち去る後ろ姿はガニ股で・・・・。 池本幸司 Kurobakuのエイガ・デイズより、映画評 2005年3月10日 新世界日劇会館で第七芸術劇場で見落とした森崎東作品を拾えるというので、時間を作って見に行った。二本立てで900円。 しつこいようだが七藝で一本1200円だったのが、300円も安く見られるというのは有り難い。 環境はチト悪いが。ちなみに同時上映はすでに見た『喜劇 特出しヒモ天国』。 昔「ゲバゲバ90分」というバラエティー番組でハナ肇がヒッピーの格好をして「アッとおどろく為五郎〜ぉ」という今から考えると何が面白いのかよくわからないギャグがあるのだが、そのキャラクターが独立してシリーズ化されたのが松竹の「為五郎」シリーズらしい。 そして本作はシリーズ5作目(これで最終作になってしまう)にして、シリーズ唯一の森崎東監督作品。 いきなり電車の中で子供がおしっこしたいと言い出し、それを為五郎が子供の体を支えて車窓からさせるのから始まり、途中は三木のり平扮するヤクザの親分のしょんべんをジョッキに注いでビールとして為五郎が飲まされるクライマックスを経て、最後は駅のトイレで立ちションしている財津一郎と為五郎が再会するラストまで、とにかくションベン、ションベンまたションベンの小便づくしの映画である。 これが「喜劇女」シリーズのように痛快なコメディになっていれば傑作なのだが、残念ながらそうはなっていない。 のちの『生きているうちが花なのよ〜』に引き継がれる工場との対立という社会派的な視点が中途半端に入っていることと、もう一つはハナ肇の泥臭いキャラクターのせいである。 ハナ肇はどうも人情味くさい。乾いていない。 さっきの小便ではないが、どうもこの映画は湿り気を帯びていて、そこが不満なのである。 最後の為五郎が拳銃を持って殴り込みに行く展開は『黒木太郎の愛と冒険』を思い出す。 少しヤクザ映画のパターンを踏襲しているのかな。 ところで、この映画のラスト、普通の喜劇だったら、財津一郎が奥さんのところへ帰って、すべてが元のサヤにおさまって終わるはずなのに、この映画は財津が離婚し、緑魔子の元へ行こうとするところで終わる。つまり味気ないサラリーマン生活を捨て、財津は一歩踏み出している。そこがいいと思った。 <新世界日劇会館にて鑑賞> |

コスモスをくわえた猿 緑 魔子 森椅さんが、まだ映画を撮っていらっしゃやらなかった頃(脚本家の頃)、一度だけお目にかかったことがある。学生時代には全共闘活動をやってらしたのだろうか。浅黒い肌に、黒豹のようにキラキラ光る眼、粗野でいながら、一方怖いような雰囲気があってはだけた浴衣の胸が印象的だった。脚本を書いていらっしゃる途中のひと休みで、しどけなく横になって話していらっしゃる様子は、なぜか、いつか、京都の岩田山の道端で、コスモスの花を口にくわえて足を組み、腕枕でこちらを下から見上げていた、ニイチェのような猿に似ていた。黒目が、泣いた後のように濡れていて、なつかしい感じもした。傍らにいた監督さんに、私のことを「まつげが上にピンピンしているのが、シャーリー・マックレーンみたいだね」と、おっしゃった。彼はビリー・ワイルダーの『あなただけ今晩は』に登場する、“可愛いイルマ”が大好きだったのじゃないだろうか。 次にお逢いしたのは、それから何年かして、森崎さんが映画、『喜劇・女は男のふるさとョ』を、監督なさった時。私の役は、お星様の"星子"という名の、東北からの家出少女だった。森崎さんは、その役について「生まれた時からの貧しい生活がかもし出す、色々な条件によって、その顔は自然と泣き顔になっていて、他人を陰気にさせる顔にしたい」とおっしゃった。 メイク室につきっきりで、ああでもない、ごうでもないと、根気よく注文をつけながら最後に、全くひどい顔にされてしまった。つまり、左右目尻の皮ふをおもいっきり、下の方に引っぱって、バンドエイドで止めて、そこのところを髪の毛でかくしたのである。その上、映画の途中からは、お金が足りないので片方の目だけ整形手術を受けて、パッチリと、もう片方は下がり細目のままという、まるで『ノートルダムのせむし男』のような顔にさせられてしまった。しかも、そのみじめな顔に、便所で頭からザバーっと、バケツで水をかけて、すっとんきょうに悶えているのをスローモーションで撮るのである。普段でもコンプレックスの強い私は、すっかり情けなくなって、役を離れてもみじめだった。 しかし、できあがった映画を見ると、“星子”が、とても美しく思えたのである。生まれた時から、世の中の幸福からそっぽを向かれて育った人間、また、これからもそんな人生を送るであろう人間の、それでも持ってしまっているやさしさを、森崎さんは濡れた瞳の奥で、抱きしめているようであった。 森崎さんが、私という素材を通して、映画の中で、どういう人間を存在させたかったかを、その時理解した。 『生まれかわった為五郎』も『黒木太郎の愛と冒険』も、私は、とっても好きな映画である。どれも、森崎さんがそこに在る。 森崎東の存在する所と、私の存在する所はどこかで通底しているのかもしれない。『生まれかわった為五郎』での、しいたげられた人間が、テッテイ的にいじめられるシーンのことを思うとき、私には、なぜかそう、思えてしまう。 森崎さんの喜劇は、決してウエルメイドなエンタティンメントにはおちつかない。笑いは笑いにおさまらない。常に底には「何故?」という問いかけがあるように思う。 秘めたるブラックライトで、彼が人生をうつす時、その「何故?」は、どこまでも、どこまでも、続いていくのである。 『黒木太郎の愛と冒険』の撮影のセットの中で、「あたし、たばこを一本吸うと、しばらく呼吸が苦しくなるのよ」といったら、あの太く静かな声で、「今日からたばこはやめなさい」といって、私のハイライトをとりあげた森崎さん。 私は、森崎さんと、森崎さんの映画が、好きだ。 (女優) 野原藍編『にっぽんの喜劇映画 森崎東篇』(映画書房,1984年,p.177) |

白井 佳夫 生まれかわった為五郎 日本映画批評 (キネマ旬報1972年2月下旬572号) 森崎東の映画には、いつも土性っ骨のすわった、スケールの大きい挑戦の姿勢があるのが魅力である。「劣等人間たちの連帯を描くのをテーマ」にし「深夜興行のべスト,テン映画を撮りたい」というのを念願とする彼の主張は、庶民の位置に居直って、現代の日本とをそこに生きる人間たちを、ひ弱な芸術映画的視野や硬直した社会派的な視点などを外して腰をすえて見詰め直してみようという図太さをもった、大へん正当なものである。 だが、それをうんうんと力を込めてやろうと、ふんばるあまり、意あまりすぎてしまって、彼の映画は、ともすると劣等人間の連帯を描くことや、庶民の生命力の図太さを描くことそれ自体が、一種絵に描いたような至上の観念や抽象的テーマとなってしまって、作品の中心におさまりかえってしまいかねない、力みすぎが出てくる。 その、やみくもにはやる気持ちは、見ているこちらにも痛いほどよく解り、それが森崎映画の迫力と魅力を支えるものの一部になっているのも解るのだけれども、しかし基本的には、やはりこれではアブハチとらずであることを、言っておく必要があるだろう。主張が正当であるだけになお、方法論の誤差は、自からの抱える根本的な矛盾として自覚してほしいと思ぅ。 庶民的で、大衆的な視座から、ものを見、考えていくということとは、「常にすこぶる具体的であることだ」と私は思う。解りやすく、親しみやすい具体性を失って、教条的な観念や抽象的な命題にのめりこんでしまった瞬間から、作品は硬直してしまう。だから森崎作品には、巷のおとうちゃんや、おかあちゃんや、おにいちゃんに楽しんで笑ったり共感したりしてもらえる「通俗的な物語性」や「大衆的なセンチメンタリズム」や「爆笑をさそうギャグ」を、もっと、企らみをみせずに、正当に素朴に、武器として使う工夫をしてほしいのだ。それは、もっと作品全体から、宙に浮いた「インテリさんの抽象性や、観念性にのっとった説明調や、解説的なポーズを追放すること」である。 おとうちゃんや、おにいちゃんに、まず、腹の底から笑ってもらったり泣いてもらったりする具体的な通俗性を持つことができないで、どうして、本物の「劣等人間たちの連帯」を描く「深夜興行のベスト・テン映画」を作ることができますか。 森崎東監督、あなたなら「寅さん」のように山の手風の限界を心得たソフィスティケーションに程よく逃げてしまったりしないで、その「物語性」や「センチメンタリズム」や「ギャグ」の具体性を、正当な「挑戦の武器」に使ってくれると信ずるからこそなお、声を大にしてこれを言いたいのです。 (松竹作品*封切り日一月二一日*上映時間一時間三五分*紹介第五七〇号) 読者の映画評 生まれかわった為五郎 小林敏夫 (キネマ旬報1972年3月下旬574号) 「死んだ男のカラダ生き返らせるにゃ、なんぼ火で暖めてもダメだ。焼耐を飲んだ女の肌が一番だ」といぅ北林谷栄の科白は、一買して“連帯の可能性”を追求して倦まない森崎東がそのライト・モチーフを率直に表白したものであり、後半緑魔子が仮死状態のハナ肇を必死に全裸のカラダで暖めるシークエンスはその見事な映像化であった。 そしてこのシークエンスから受ける圧倒的な感動は、森崎のしたたかな演出力に拠るのは言わずもがなとして、彼の“連帯の可能性”への曇りなぎ信頼感の所為であろう。 更に、財津一郎と緑魔子が全裸で波にたわむれる幻想のシーン、財津が怨念をたぎらせて黙々と墓を掘るシーン、ハナ肇が小便の“ビール”を飲み干してしまうシーン、そしてこれはややステレオタイプではあるが、殿山泰司をして「ここが昔わしがイワシを漁っていたところか?」と言わしめるほどの急速な伸展をみせる、物語の背景としての新興工業地帯(鹿島)の描写……等々は森崎の原始的人間性への讃歌であり、人間実存を生むきにしてみせたい欲求の表現であり、人間実存に敵対してくるものへのアンガーであるのだ。 しかしそれが昴じて瑕疵となった部分もある。 結末近くハナが暴力団に単身殴り込みをかける場面に於いてカメラが学生と機動隊の衝突を報じているテレビを捉えたショットがあったが、意図はわかるにしても、必然性が希薄で全体から浮いてしまっており、「フーテンの寅」「女生きてます」に於ける同様場面ほどには成功していない。 最後になったが、この作品が過去の作品に結がるとしたら、それはあの傑作「吹けば飛ぶよな男だが」 (これは山田洋次の演出になるものだが、ぼくは脚本参加の森崎作品と考えている)だろう。両作品に繋ける緑魔子のキャラクターの類似性がその最大根拠であるが、それ以上詳説するスペースがない。残念! (水戸市・短大助手・21歳) 読者の映画評 生まれかわった為五郎 寺脇 研 (キネマ旬報1972年3月下旬574号) 今までの侠客に憧れる男、というキャラクターでなく、「馬鹿」シリーズを思わせる、為五郎・ハナ肇。「女は男のふるさとヨ」のアオカン星子そのままの、緑魔子。 サラリーマン財津一郎は、ひょんなことで社会からドロップアウトして、彼らの仲間になる。そして合同結婚式の大酒宴。劣等人間の連帯。まさに森崎東監督の世界だ。 「為五郎」シリーズは生まれ変わった。今までの、いささか冗漫さの目立っった野村芳太郎演出とは違って、シャープな、見ごたえのある迫力を持った映画になっている。 しかし、ぼくは困ってしまう。作品世界が、監督自身のものとして完全に出来上がってしまっているからだ。この作品に感動し、この作品から力を得る人が多いだろう、ということはわかる。が、“劣等人間”でない“上品ぶったプチブル”のぼくは、この完結された作品世界から締め出されてしまうのだ。 それでは困る。というのは、ぼくは決して森崎監督の作品世界、劣等人間の世界をきらいなのではなく、むしろ、そういう世界にある種の憧れさえ感じるからだ。 ぼく自身の中にも、劣等人間である部分が存在するからだ。 森崎監督の初期の作品、「女は度胸」(1969 )から「高校さすらい派」(1970)あたりまでは、おそらくその作品としての完成度の低さのせいで、ぼくにも、作品世界の中にはいっていける余地があった。「女は度胸」などは、ぼく自身の問題をも、深く、つきつめてくれた作品だと思う。 だが、「女は男のふるさとヨ」(1971)以後、あまりにもたくみに、森崎映画の世界は構築されてしまったようだ。 高い堅固な垣が張りめぐらされて、ぼくたちは、財津一郎のようにドロップアウトしない限り、入れてもらえそうにない。 「生まれかわった為五郎」困る映画だ。出来すぎているのだ。 (東京都・学生・19歳) |

西尾 孔志 鬼=ハナ肇とイーストウッド 凄い衝撃を受けた。 新世界の古い映画館、スクリーンに映るハナ肇の姿を観て、 「・・・・鬼だ」、そうつぶやいていた。 自分は何かとんでもない物を観ているのではなかろうか。 ハナ肇の喜劇映画を観ていたつもりだったのだが、どうしてこんな地の果てにまで連れて来られてしまったんだろう・・・。 僕は映画館の中で途方に暮れてしまった。そして同時に、観た事が無いモノに出会った時の喜びに、心と体を震わせていた。 「ある男がこの土地に戻って来る。だが実は既にこの世の者ではない。外見こそ人間そっくりだが、彼は元の彼ではない。人間の建前や理屈を理解しようとする優しさなど、もはや失ってしまった。ただ「許さない」という感情だけが狂人のごとく彼を破壊へと駆り立てる。暗闇の中、薄明かりに照らされて浮かぶ男の姿が、まるで鬼のように見える・・・・。」 上の文は二本の西部劇の傑作におけるクライマックスの印象を僕なりにl言葉にした物だ。 一本はジョン・ヒューストンが監督した西部劇『ロイ・ビーン』(1972)。 後半、ポール・ニューマン扮するロイが成人した娘の前に老いた姿を現したのは、娘を助ける為ではない。町の人間どもの思い上がりが許せなかったからである。暗闇の中、地獄の業火に照らし出されたロイの顔は鬼の顔であった。 もう一本はクリント・イーストウッド監督・主演の『許されざる者』(1992)。映画の終盤、町に戻ってきた老いた男は、愚かな人間どもが許せず、辺りを地獄に変える。暗闇に浮かび上がる男の姿は、鬼の姿だった。 イーストウッドの場合、『荒野のストレンジャー』(1972)と『ペイルライダー』(1985)という二本の西部劇も、あの世から帰ってきた者が許せない過去を清算する為に鬼となる映画であった。 何の話をしてるのか? 二人の映画監督が「鬼」にとり憑かれた1972年。奇しくも日本にも「鬼」にとり憑かれた映画監督がいたのだ。二人のアメリカ映画の重要人物とシンクロしたその人の名は森崎東。 「殺されて海に捨てられた男が古い村の伝承によって蘇る。生まれかわった男は、阿修羅のごとき苛烈な表情で、暗い夜道を昔のヤクザのような着流し姿で歩く。懐には旧式のピストルを忍ばせて、ただひたすら歩く。男の姿を石油コンビナートの明りが照らす。男とその仲間から全てを奪ったコンビナートの光。もう後先など何も考えていない。暗闇をただただ歩く。「許さない」という感情だけが、男を駆り立てる」 1972年、ハナ肇主演の『生まれかわった為五郎』の1シーンである。どうだろう? 『ロイ・ビーン』や『許されざる者』に似てないか? 僕は暗闇に浮かぶハナ肇の鬼の形相を観て、ポール・ニューマンやクリント・イーストウッドに感じたように、動物的な直感で「怖い」と思った。松竹喜劇を観ていたつもりが、とんでもないものを観ていたのだ。本当に僕は、ハナ肇がイーストウッドに見えたのだ。 例えば同じ渥美清が主演の『男はつらいよ』シリーズにおいても、ある種の理想化された桃源郷的キャラクターである山田洋次の寅次郎に比べ、森崎東が撮った第三作『フーテンの寅』の寅次郎はとことん現実感を持った暴力の匂いのする寅次郎であった。あの作品も、これは本当に「寅さん」を観ているのだろうか?という眩のような快感に襲われた事を憶えている。森崎映画は映像美的な問題とは別次元で、なんだかアメリカ映画を観ているような感覚に襲われる事がある、信じられないことに。 ところで、「為五郎」はハナ肇がTVでヒットを飛ばしたギャグ「アッと驚くタメゴロー」から生まれたキャラクターで、松竹により1970年から1972年の間に五本のシリーズが作られた。シリーズは森崎が監督した『生まれかわった為五郎』で終了する。凄まじい傑作だと思うのだが、以後はビデオソフトにもなっておらず、現在でも簡単に観る事が出来ない。 いったい誰がこの映画を遠ざけているのだろうか? ヒントは映画の終盤、為五郎という虚構と1970年代初頭の現実がスクリーン上で交差する強烈な一瞬にある気がする。詳しくは書かないので是非観て頂きたい。ハナ肇の向けた銃口が、本当は誰に向いているのか?を。 では、1972年とはどんな時代だったのか? 連合赤軍によるあさま山荘事件、沖縄返還、ストリッパーの一条さゆりが有罪判決を受け、日活の神代辰巳が撮った『一条さゆり 濡れた欲情』がポルノ映画としては異例の「キネマ旬報」ベストテン入りし、ATGで若松孝字二が『天使の恍惚』を撮り、東映の伊藤俊也が『女囚701号さそり』を撮った。そんな年だ。翌73年には同じく東映で深作欣二が『仁義なき戦い』を撮ることも付け加えておいてもよい。 反逆の風が吹いていた。 『生まれかわった為五郎』のクライマックス、仁侠映画を模倣しながらも決して様式美にせず、苛烈な生々しさが画面に現れ、それはスクリーンという虚構から現実の側へと越境し、観客を襲う。 そう、その一瞬、観客は間違いなく、森崎東と目が合った。 為五郎の銃口、それは現実の事件もTVに映るニュースとして他人事でしか見れない、怠惰な我々に向けられているのではないだろうか? そんな風に思えて仕方が無い。 断っておくが、決して敷居の高い社会派だったり、過激な反社会的映画ではない。 僕が森崎東が大好きな点の一つに、反逆精神を内包しつつも娯楽映画に仕上げる職人気質がある。事実『生まれかわった為五郎』は、やはり紛れもない松竹喜劇であり、そして活劇であり、恋愛映画であり、詩情溢れる民話的ファンタジー映画である。 そう、ハナ肇が鬼なら、ヒロインの緑魔子は巫女だ。囲炉裏の火に照らされた緑魔子とハナ肇の肉体の重なりは、土着的な美しさを持つ神話的な交わりにさえ見え、涙なくしては見れない。 その一方で森崎東は、現実の問題に対し、映画(虚構)の中では上手くはぐらかすという事をせず、正面からぶつかって、逃げない。森崎映画の人々は、生きることに嘘をつけない。 宴会シーンで緑魔子が歌を歌う瞬間、まったく嘘のない100%の純粋さを見せられたようで、ポロポロ涙が出た。あの至福の場面だけでも是非もう一度観たいと思う。 僕はこんな変な映画を撮る監督を他にサミュエル・フラーくらいしか知らない。 (2008年「京都造形芸術大学映画祭 森崎東の愛と冒険・パンフレットより) |