女子大生たちの1995年

「95年度新卒者の募集・採用に関する調査」から

静岡大学教員 橋本健二

就職「氷河期」、そして「超氷河期」。就職したいのに、就職できない。働きたいのに、働けない。女子大生たちにとって一九九五年は、そんな年だった。

文部省や労働省は、今年の新卒女子の就職率が九〇%台に乗ったと発表しているが、これはあくまでも、表向きの「就職希望者」に対する比率である。実際には途中で就職を断念し、アルバイトなど一時的な職についたり、当面家事手伝いにおさまったり、専門学校に通ったりする道を選んだ学生が多数いる。こうした潜在的な就職希望者まで含めれば、就職率は七割に達するかどうかというところだろう。事実、昨年の場合でも、大卒女子の就職率は六三・七%に過ぎず、無業者が一九・二%にも達していた(『学校基本調査』)。一九九〇年には女子の就職率が八〇%を超えていたことを思うと、隔世の観がある。今年の就職状況が、これ以上に厳しくなっていることは間違いない。

数字の上での困難だけではない。女子学生たちは、さまざまな差別に直面したのである。すでにマスコミ等で伝えられた断片的な情報からも、それは伺えるが、私たちはもっと多くの女子学生たちの、生の声を集めたいと思った。

こうして企画されたのが、今回の調査である。調査対象は全国の国私立大学二十四校の四年生。一九九五年一二月から一九九六年二月までに回収された調査票は、女子二〇一、男子八一。就職活動で経験したことや思ったことを自由に、自分の言葉で書いてもらう、自由記述に重きをおいた調査である。実施主体は、日本国公立大学高専教職員組合と日教組女性部。予想通り、というべきか。全国の女子学生の苦しみ、うめき声が聞こえてくるような調査結果だった。

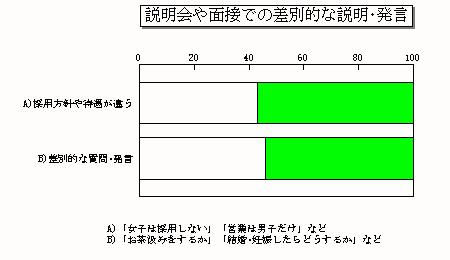

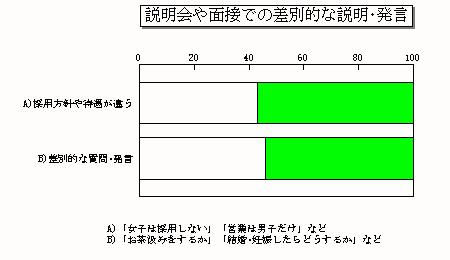

「性別」が意味をもつ採用

まずは、図表一をご覧いただこう。これは、会社説明会や採用面接で差別的な採用方針の説明や、差別的な質問などを受けたとする女子学生の比率である。過半数の女子学生が、こうした差別を経験していることが分かる。いずれについても、具体的な発言の内容を自由記述で尋ねたが、予想以上にひどい事例が目についた。

会社説明会では、説明の最後に「あ、女子の方、今年は女子採用がないんです」。企業展へ行けば、会場に「女子採用なし」の張り紙。マスコミの面接で制作を希望していると言えば、「女の子は下着を変えずに何日も泊まれるか?」。化学系企業に行けば「研究職は危険な物質を取り扱うとの理由で募集は男子のみ」。そのほかにも、「女子では体力的にも能力的にもついてこれない」「表に出るのは男子。高額商品だから、その方が取引先が安心する」など、差別発言のオンパレードである。結婚・出産に関わる差別発言も多い。「結婚したら女子にはやめてもらっています」といった発言のほか、「結婚しても仕事を続けるか問われ、続けると言ったが『現実はムリ』『子供がかわいそうではないか』と面接官が言った」などという事例さえあった。

面接などでのセクハラ発言も多い。「現在つきあっている人はいますか」などと、仕事とは無関係な質問をする。人事部長に「君はなんか女の子って感じで、聞いてるこっちがゾクゾクするって感じ」と言われたある女子学生は、「そんな人に採用の権利があって欲しくないと本気で思った」という。あるホテルの説明会で「女性がエレベーターの中でお客様にひどい事をされても仕方がない。結局はお金がもらえればいい」と聞かされた女子学生は、「そのホテルには利用者としても行きたくない」という。

しかしそれ以前の、説明会や面接にたどり着くまでの段階にも多くの障碍がある。図表二は、会社案内と会社説明会通知の請求数と返送数、それに請求数に対する返送数の割合(返送率)を、男女別に示したものである。いずれの請求数をみても、男女の間に大きな差はない。大きく違うのは、返送数、返送率である。女子が資料や通知を請求しても半分以下しか返答がない。ところが男子だと、六割前後の企業から返答が来るのだ。資料請求や説明会通知の段階での、門前払いである。

自由記述回答にも、これに関する指摘が多い。「資料が男子にはたくさん来るのに女子は少ない」「会社からの案内書が大学別、学部別、性別でランク別になってるようです」「電話の受け答えが違う。私がかけたら締め切りといわれ、男の友達が同じところにかけたら説明会等の日程を教えてくれた」など。なかには、男ともとれる名前だったためにはじめはたくさん資料が来たが、その後「女子であるとしてはがき等を返送すると、全く音さたがなくなってしまった」という例もあった。露骨な態度、としか言いようがない。

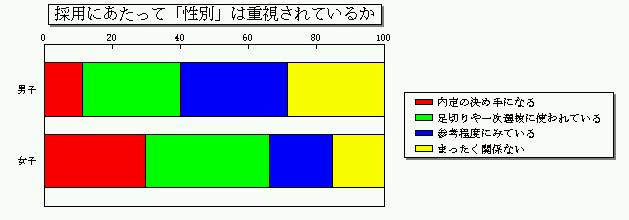

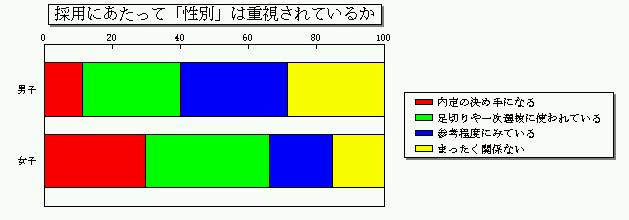

こうした実態からすれば当然のことだが、女子学生の大部分は、採用にあたって「性別」が大きな意味をもっていたと考えている(図表三)。女子の二九・七%は性別が「採用の決め手」になっていた、三六・二%は「足切りや一次選抜に使われている」と考えている。女子であることを理由に足切りされるなら、採用される見込みはないわけだ。結局、三人に二人の女子学生が、女性であることを理由に大きな不利益を被ったと考えていることになる。男子でも両者の比率が四〇%近くになるのだから、この実感は誇張ではあるまい。

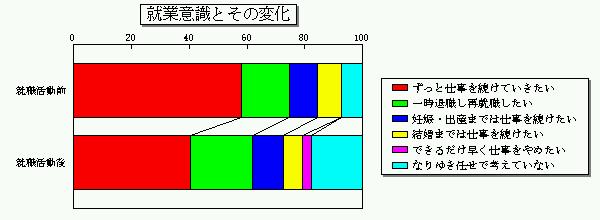

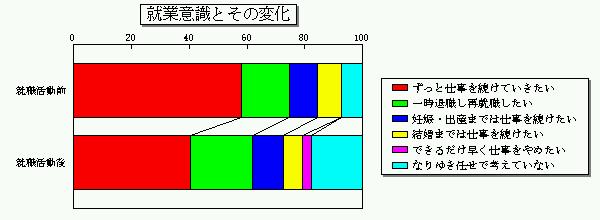

その結果、女子学生たちにはどのような変化が起こったか。図表四は、女子学生たちが受けた衝撃の大きさを、明らかに示している。就職活動前には五八・ 〇%を占めていた「ずっと仕事を続けていきたい」という回答が、就職活動後には四〇・三%にまで減っている。代わって増えたのは、「一時退職し再就職したい」(一六・六%→二一・五%)、「なりゆき任せで考えていない」(七・三%→一七・八%)である。就職活動の過程で差別の現実にぶちあたった女子学生たちは、就業への意欲を喪失させられ、そればかりか将来の見通しを明確に持てなくなってしまった、そんな様子がよくわかる。

差別する企業に未来はない

事態は深刻である。周知のように日本は、いわゆる先進諸国の中で最も、女性の地位の低い国である。男女間の賃金格差、女性管理職の比率など大部分の指標で、日本は先進国最低の水準にある。こうした構造が第一に、家庭と企業を貫く性役割分業の構造に起因するものであることは言うまでもない。妻ひとりの肩に背負わされた、重い家事・育児負担と、女性には補助的な業務のみを与え、結婚・出産退職を当然とする企業の体質。これらが第一に問題である。

しかし第二に、日本の高等教育に独特の構造が、こうした傾向を支えてきたのも事実である。日本ではこれまで、女子高等教育の主流は短期大学であった。大卒の男性エリート社員と、その周辺で補助的な仕事をする短大卒女性社員。これが日本のオフィスの典型的な姿だった。変化が起こり始めたのは、一九九〇年頃である。女子の四年制大学進学率が急上昇し、短大進学率に迫るようになった。彼女たちは日本社会に新しい風を吹き込み、男女平等の実現の、中心的な担い手となるはずだった。同じ頃から、四年制大学卒業生への求人が短大卒業生への求人を上回りはじめたことも、こうした変化を期待させた。

それからわずか数年。女子大生たちは厳しい現実に直面することになった。多くの女子学生たちが、差別を前に仕事への意欲を殺がれ、就職を断念し、望まない進路へと追いやられていった。今回の就職難は、スローピッチながらも何とか進みつつあった男女平等への趨勢に、どうやら大きなブレーキをかけてしまったようだ。

一歩引いて、日本経済と企業の将来から考えてみても、これは大きなマイナスである。何しろ、膨大な人材の浪費である。しかも将来に大きな禍根を残すだろう。女性の社会進出という流れは、絶対に変えられない歴史の必然である。今年、差別的な採用活動によって女子学生たちを傷つけ、絶望させた企業にもやがて、企業活動の中心的な担い手として女性を採用しなければならない時代が、必ずやってくる。

しかしその時こうした企業には、採用された女性たちのモデルとなり、彼女らの相談相手となり、彼女らを導くべき女性社員がいないのだ。女性人材を活用できない企業に、未来はない。だから差別する企業に、未来はない。

差別することによって企業が、自らの社会的信用を傷つけたことも見逃せない。われわれの調査でも、「『あの会社のものは買わない』と心に決めました」といった回答がいくつかみられた。私もそんな企業の製品は、買いたくないと思う。差別は長い目でみれば、必ず企業の損失になる。各企業の担当者は、このことを肝に命ずべきである。

もっとも大学の側に、反省すべき点があることも確かである。採用側任せ、就職情報関連企業任せの募集・採用が、女性差別の温床になっている。それを野放しにしてきた責任は、重い。女子学生が文学部や教育学部に集中していることも、就職難に輪をかけている。さらには女子短期大学という存在そのものも、反省すべき時期だろう。これらは高校での進路指導を含めて、教育改革の課題である。

一九九五年という年が、女性の社会進出の流れの曲がり角の年として将来に記憶されるような事態だけは、避けなければならない。今年度の募集・採用での差別を絶対に許さないとりくみの輪を、ぜひとも広げていきたいものである。

論文一覧

論文一覧