|

愛国者はいつも祖国のために死ぬというが、

祖国のために殺すとは口にしない

-

バートランド・ラッセル

|

|

最近わたしは戦前の近代建築に興味を持っていて、東京の近代建築群をみて歩くことも多い。

そこでふと気がついたことがある。それは意外と多く銀座・有楽町付近に近代建築物がのこっていることだ。

当時の中心だった銀座では当たり前ではないかといわれるかもしれない。しかし、東京は第二次大戦中の空襲でほとんどが焼け野原になったと聞く、なぜ中心たる銀座は大きな戦災をまぬかれたのだろうか?

答えの一つはいまでも残る建物にあった。

それはマッカーサーが戦後GHQ(占領軍総司令部)をおいた有楽町の第一生命ビルだ。

米軍は戦争が終結するよりずっと前に勝利がわかっていたので、戦後に自分たちが日本を統率するための拠点が必要と考えた。そこで当時ビル群が整備されていた銀座はわざと爆撃対象にすることはなかったのである。

|

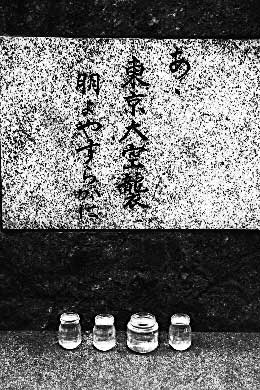

隅田公園の慰霊碑

|

|

|

東京,1945年

3月10日未明 |

|

|

日本ではとにかく無差別に爆撃が行われたという印象だがそうではない。彼らは日本の飛行機が上昇することすら苦しい超高空から当時の技術の粋をもって、残すところと残さないところを彼らの理屈でコントロールしていたのだ。

1945年3月10日の東京下町に対してのいわゆる東京大空襲のさいにはまず周辺部を先に焼夷弾で焼き火災を起こして住民の退路を絶っていった。戦争は騎士道精神にのっとったゲームではない。

その結果このときだけで約10万とも言われる死者を出した。その火炎の明るさで米軍爆撃機B29の搭乗員は数千メートルの上空で時計の文字盤が読めたという。

その8年前のナチスがゲルニカに対して行った市街地爆撃の死者は半日で1600人というから人類もわずかの間にたいした進歩をしたものだ。

そしてそのころの日本は寺の鐘やハチ公さえ金属資源として強制供出させていた。それで女学生のなれぬ手でエンジンを作らせた。そんなエンジンを搭載した飛行機に航空ガソリンが不足していたため山から松の根を採ってきてその油で戦闘機を飛ばそうとしていた。

いずれにせよ上がったとしても日本の多くの飛行機は高高度飛行のためのターボ加給機が作れなかったため、B29の高度まで上がるには軽量化のために機銃まで取り外さざるを得なかった。そこでできるのは体当たりをすることくらいだった。

海では米軍は日本軍が導入に手間取っていたレーダーを戦闘機に搭載できるくらいに小型にしていた。それで早期警戒を行い、迎撃機を的確に誘導した。それでもすりぬけた日本の攻撃機の前に立ちはだかったのは当時最新最高の技術だった近づいただけで作動するVT信管による猛烈な弾幕であった。これを突破して有効な攻撃をかけるのは当時の日本軍ではほぼ不可能であった。

|

戦時下の子供の遊具

|

|

まさに大人と子供のけんか以上の開きがあった。日本ではよく物量に負けたというが、技術力でもまだまだ大きな開きがあった。

特に基礎研究において国全体としての力はまだ欧米とは大きな差がある時代だった。

たしかに個人レベルでは日本には優秀な人材もたくさんいた。それは明治から教育と人材育成に力を入れたひとつの成果といえよう。ただし、国としての総合力はそんなに早く体力がつくものではなかった。

わたしがロスアンゼルス港湾部の友人宅を訪れた際に、その住宅地が以前はロスの中心街にあったのに高速道路建設の計画のために立ち退きをさせられたと聞いた。それはいつのことか、と聞いたらなんと戦前のことだという。

アメリカではそんなころから車が当たり前のものになっていて、高速道路網の建設計画などということが行われようとしていた。当然運転ができ修理もできる若者も多かった。

そうした層の厚さが国としての力の差になっていたのだ。

|

|

|

太平洋戦争は歴史の表層では日本と米英が4つに組んで戦ったようにも見えるが、それは大きな思い違いだ。まるで将棋やチェスのように考えて、指し方を間違えなければ日本が勝てたかもしれないなどと考えるのは愚かしい。映画にもされたミッドウエイでの日本の大敗北が「もし」なければ戦いの行方はどうなっただろう、という仮定は意味のないことである。なぜなら戦争の勝敗は開戦前にすでに決まっていたからだ。

|

|

|

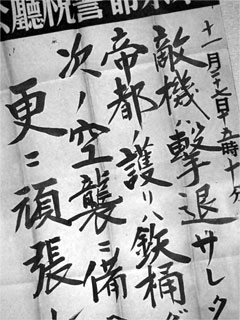

東京,1941年

8月23日 |

|

時間を開戦前夜にもどそう。

ここに重要な選択があった。

実は日本には戦前に当時の軍民・産業経済界から識者を集めて「総力戦研究所」という機関が設立されていた。そこでは来るべき欧米との戦争について研究していた。そして昭和16年、開戦の3ヶ月前に図上演習(シミュレーション)が行われた。

そこでの結論はいまでこそ当たり前のシーレーン防衛にまで言及され、その結果南方資源を押さえたとしても約3年で商船隊は壊滅し、そこから長期にわたって石油を運ぶことは不可能と結論付けていた。実際の歴史でも開戦後3年の1944年で日本の海上輸送力は壊滅している。

また陸軍部は独自に秋丸機関という別の総力戦研究所を持っていたことが近年明らかになった。そしてそこから得た結果も対米英との比率20:1、日本の継戦力2年というかなり正確なものであった。

つまり日本のすべてが狂気の中にあったわけではなく、理性の部分は正しい推測をしていたのである。

データはそろっていた。そしてそれらはきわめて正しかったのだ。

彼らの判断は「対米開戦すべきでない、日本は必ず負ける」ということであった。

|

|

|

東京,1941年

12月1日 |

|

しかしその情報を前にして12月1日の御前会議での為政者たちの決断は違っていた。なぜ対米開戦は避けられなかったのだろう?

ここで考えねばならないことがある。いまのわれわれの一般的な理解では1941年の12月8日に真珠湾攻撃で戦争が始まったと理解されている。しかし実情はいささか違っているということだ。

|

|

日本は1937年(昭和12年)の蘆構橋事件を契機に満州事変が日中戦争に拡大したことによりすでに戦時体制にあり、軍部主導の大本営が政府とは別に設置されていた。そのため国策制定においては軍部の発言力がとても強かったのである。これは軍政を意味するものではないが、特に支那事変を動かしていた陸軍部の発言力が強かったことを意味している。

そのため対米開戦は平時から戦時に移行する決断とはいささか状況を異にしていた。日本はすでに戦争状態だったのである。もし対米開戦しなければそれはいまの戦争をやめる決断をすることになる。その決断をだれもまとめることができなかった。

そこでとられた方策は「戦争準備とともに外交もおこなう」というまことに日本的な折衷案で結論をはっきりださないまま後に延ばすということであった。

そうしているうちに事態は進みいつのまにか対米開戦は規定のことのようにとりあつかわれていった。たしかに海軍部や一部親王派を中心として対米開戦反対論も強かった。しかし強硬なハルノートを前にしては開戦反対派も異をとなえることはできなかった。(米側は日本が歩み寄れる譲歩を考えていたが中国側が干渉して強硬なものにしたと伝えられる) |

強国ドイツのあとについていれば勝てる、あとは精神力でのりきる。結局のところ太平洋戦争の開戦理由はこの程度のものになってしまった。

総力戦研究所の理性が導き出した正しい結論はいつのまにかその熱の前に消えていた。

|

|

|

東京,1945年

3月10日払暁 |

|

|

そうした当時の為政者たちの決断の結果がここ東京の下町に見ることができる。(*一部複製)

東京・両国の江戸東京博物館に保存されている、これらはなにかのオブジェのようにも見える。しかし、それをつくったのは炎と涙である。

東京大空襲で生じた火災のあまりの高温に鉄骨も曲がり梁は折れ電柱も炭化した。どういった意思がこれらを創りあげたのだろうか?

|

|

|

|

|

|

開戦時の日米のGNP比較はほぼ10:1であったと推測されている。それを裏づけるようにアメリカが対日戦に費やした戦費は対独戦のわずか1/6であった。また米英はドイツには3年にわたり爆弾を投下したがそれでドイツの工業力はほぼ半減した程度だった。

しかし日本はわずか一年たらずの期間でドイツに対する約十分の一の量が投下されただけだが9割以上の工業力を喪失し国は完全に壊滅した。 |

|

東京,1945年

8月15日 |

|

|

戦争末期、人間をのせたまま特攻させるという人間魚雷・回天の搭乗員には派手な目標である戦艦を狙うように命令されていた。しかし当の搭乗員たちはわざと敵の輸送艦やタンカーに突っ込んだと言う。なぜならそうすることで日本に残された愛する人への敵の上陸が一日でも遅く出来るから。。

戦争を一日でも早く終わらせることはできなかったのだろうか?

ここにまた為政者たちの決断があった。ポツダム宣言の扱いである。

7月28日、日本はポツダム宣言を黙殺することに一度は決定した。もしポツダム宣言を早期に受諾していれば助けられる命も多かったろうに。

日本が黙殺を決めたのは「国民の一人になるまで戦う」という狂信的なものというよりは、ポツダム宣言には国体の取り扱いなど当時の日本には受諾できない項目があったからだが、そこでより有利な条件で講和しようとソビエトに仲介を頼むことに一縷の望みを抱いていた。つまりここでも開戦のときと同様に結論がだせないまま、はっきりした拒否でもなく黙殺という形で結論を先送りにしてしまったのだ。

そのソビエトに逆に侵略するにいたって、もはや先送りすべきところはどこにもなくなった。

日本は最後まで外交においてもままっこであり欧米の外交ゲームにきちんと混ぜてもらえることはなかった。国力や技術力だけでなく外交も結局一等国足り得なかったのだ。

日本が坂を登りつづけていたとき、明治の頃はすべてが上手くいっているように見えた。しかし日本が勝手に坂を上りつめたと慢心したとき、実はまだ坂の頂上ではなく坂の上の雲はつかめてはいなかった。

そして8月14日に日本はポツダム宣言を受諾し、1945年8月15日がおとずれた。

|

|

Tokyo,2004

8月15日 |

|

子供の頃からこの時期になると不思議に思っていたのは、終戦記念日とお盆が重なるのはなぜだろうかということだった。

そして大人になっていま思うのは、なぜ8月15日よりももっと早く戦争を止めることはできなかったのかということだ。

さらにはじめからやらなければもっと良かっただろうと単純に思う。

だれもがそう思うことだろう。

|

|

戦後に占領軍が立てた国道2号線の標識

|

いま俯瞰的にもう一度歴史をたどってみると、この戦争をやめるためには1941年12月の太平洋戦争前夜においてはもはや手遅れであったようにも思える。

事態がだれにもわかるように深刻になってからではもはやセットされたコースを変えることは困難である。

日本はすでに世界に冠たる一等国であるという慢心が目を曇らせていたのかもしれない。

為政者たちは楽な戦いと読んで中国の戦いに突入していったのかもしれない。

しかしそれはもっとあとに恐ろしい底なし沼の待つ泥の先端にすぎなかった。

重要なのはもっと早い時点で為政者たちが的確な先を見据えた判断をすることではなかっただろうか。

|

|

戦後日本は急速に復興し、高度成長期が訪れた。日本はまた坂をのぼりはじめた。

そして成長期は去っていった。

世界情勢は劇的に変わりつつある。

また日本は困難な時代を迎えている。

われわれはいま坂の頂上にいるのだろうか?

そしていま、われわれの為政者たちは本当に正しい判断を下しているのだろうか?

|

|

両国・戦災慰霊廟 |

|

|

戦争は始めたいときに始められるが

止めたいときには止められない

-

マキャベリ

|

|

|