![]() 図書館員のコンピュータ基礎講座

図書館員のコンピュータ基礎講座

- TOP

- AV資料

- 映像資料

映像資料

家庭用の動画記録媒体を中心に、主な映像資料について紹介します。CDとDVDについては「CDとDVD」のページを参照してください。

ビデオカセット

ビデオカセット

従来の業務用ビデオ規格はオープン・リール式でしたが、家庭用のビデオ規格は扱いやすさを考慮してカセット方式が採用されました。ビデオカセット(Videocasette)の規格には様々な種類があり、多くのものは互換性がなく、それぞれの規格に対応した機種でないと録画・再生できません。

|

| EIAJオープン・リール式ビデオテープ |

Uマチック

1969年にソニーが試作したモデルを基に、1970年にソニー、松下電器、ビクター等がU規格(ユーキカク)という世界初の家庭用ビデオ規格を開発し、1971年にソニーがUマチック(ユーマチック;U-matic)という商標で発売しました。1972年には松下がUビジョン(ユービジョン)、ビクターがU-VCR(ユーヴイシーアール)という商標で発売しましたが、一般的にUマチックという名称がU規格と同義として用いられます。カセットの大きさは221×140×32mm、テープ幅は19mm、テープ走行速度は約9.53cm/sです。186×123×32mmのカセットに収められたポータブル形のUマチック(スモール・カセット)もあり、標準のUマチック用デッキでもアダプターなしで使用できます。テープ幅が19mm(3/4インチ)であることから、「シブサン」と呼ばれることもあります。また、Uマチックを高画質化したUマチックSP(ユーマチックエスピー;U-Matic SP)という規格もあります。家庭にはほとんど普及せず、主に放送局や映像業界などで使われました。

|

|

| Uマチック | UマチックSP(スモール・カセット) |

ベータマックス

ベータマックス(Betamax、βマックス)は、1975年にソニーが開発したビデオ規格で、通称ベータ(β、Beta)と呼ばれています。カセットの大きさは156×96×25mm、テープ幅は12.65mm、βIモードのテープ走行速度は40mm/sです。

β系の規格には、ベータ・ハイファイ(Beta hi-fi、βハイファイ)、ハイバンド・ベータ(Hi-Band Beta、ハイバンドβ)、EDベータ(イーディーベータ;Extented Definition Beta、EDβ)などの方式があり、互換性のないものもあります。VHSとのシェア争いに負け、一般にはあまり用いられなくなっています。

また、業務用の規格として、ベータカム(Betacam)、メタルテープを用いてベータカムを高品質化したベータカムSP(ベータカムエスピー;Betacam-SP)、ディジタル・コンポーネント信号記録用のベータカムSX(ベータカムエスエックス;Betacam-SX)、デジタル対応のデジタル・ベータカム(Digital Betacam)、デジタル・ハイビジョン対応のHDCAMなどもあります。これらの業務用カセットには、254×145×25mmのLサイズと156×96×25mmのSサイズがあります。

|

|

| ベータマックス | ベータカム |

VHS

VHS(ヴイエイチエス;Video Home System、当初はVertical Helical Scanの略)は、1976年に日本ビクターが開発した家庭用ビデオ規格です。カセットの大きさは162×104×25mm、テープ幅は12.65mm、SPモードのテープ走行速度は33.34mm/sです。

VHS系の規格には、1987年に発表された高画質対応のS-VHS(エスヴイエイチエス;Super-VHS)、1994年に発表されたアナログ・ハイビジョン対応のW-VHS(ダブリューヴイエイチエス)、1998年に発表されたデジタル記録対応のD-VHS(ディーヴイエイチエス;Data VHS)などがあります。これらの規格は、日本ビクターが開発を行っており、S-VHS機ではVHSを、W-VHS機ではVHSおよびS-VHSを録画・再生できるなど、上位互換性があります。

VHSとS-VHSにはカセットを92×52×23mmに小型化した規格があります。VHS-C(ヴイエイチエスシー;VHS-Compact)はVHSと、S-VHS-C(エスヴイエイチエスシー;Super-VHS-Compact)は、S-VHSと互換性があり、専用アダプターを用いると標準サイズ規格に対応した機器で録画・再生できます。また、S-VHS-C対応機器では、VHS-Cを録画・再生できます。これらは、8mmビデオやデジタル規格の登場により、現在ではあまり使われなくなりました。

|

|

| VHS | S-VHS |

|

|

| W-VHS | D-VHS |

|

|

| VHS-C | S-VHS-C |

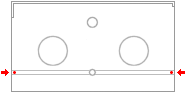

各規格はロゴによって区別可能であるほか、標準サイズの規格は裏面の検出孔等で区別可能です。

| 規格 | ロゴ | 検出孔等の位置 | |

|---|---|---|---|

| VHS | 検出孔なし。 |  |

|

| S-VHS | 左にのみ検出孔あり。 | ||

| D-VHS | 左右に検出孔あり。 | ||

| W-VHS | 検出孔なし。 裏面左下に誤消去防止用のツメ等あり。 |

|

|

| VHS-C | |||

| S-VHS-C | |||

8mm/Hi8/Digital8

8mm(ハチミリ)は、1985年に世界中の関連会社の統一ビデオ規格として開発されました。Video8(ビデオエイト)とも呼ばれます。カセットの大きさは95×62.5×15mm、テープ幅は8mm、テープ走行速度は14.5mm/sです。

ソニーは、1989年にHi8(ハイエイト)という8mmを高画質化した上位互換規格を、1999年にDigital8(デジタルエイト)というHi8テープにデジタル方式で記録可能な規格を発表しました。Digital8のテープ走行速度は28.666mm/sです。

|

|

|

| 8mm | Hi8(右枠内は部分拡大画像) | |

DV/Micro MV/MICROMV

DV(ディーヴイ;Digital Video)は、1994年にHDデジタルVCR協議会が発表したデジタルのビデオ規格です。カセットの大きさは125×78×14.6mm、テープ幅は6.35mm、走行速度は18.8mm/sです。映像のサンプリング周波数は13.5MHz、量子化ビット数は8 bit、音声の量子化サンプリング周波数は48MHzまたは32KHz、量子化ビット数は16 bit(直線)または12 bit(非直線)で、DV方式により映像を約1/5に圧縮します。DVカセットテープにデジタル・ハイビジョン記録を行うHDV(エイチディーヴイ)という方式もあり、主に業務用に使用されています。

1995年には、DVを66×48×12mmに小型化したMini DV(ミニディーヴイ;Mini Digital Video)が発表されました。

また、2001年にソニーがさらに小型のMICROMV(マイクロエムヴイ)を発表しました。カセットの大きさは46×30.2×8.5mm、テープ幅は3.8mm、走行速度は5.657mm/sです。

これらの規格は、主に小型ビデオカメラに使用されます。

また、DVをベースにした業務用の規格として、DVCAM、DVCPROなどがあります。

|

||

| DV | Mini DV | MICROMV |

ポイント

世界には、これらの他にも多くの規格がありましたが、数年で消えていきました。

1972年にPhillipsが2層式リールを採用したVCR方式(ヴイシーアールホウシキ;Video Cassette Recording Format)を発売しました。

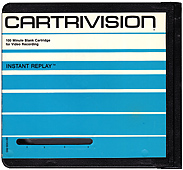

1972年にAvcoが2層式リールを採用したカートリビジョン(Cartrivision、カートリッジビジョン)を発表しました。

1974年に東芝と三洋がVコード(ヴイコード;V-cord)を、1976年にVコードIIを発表しました。

1974年にQuasarがThe Great Time Machineを発表し、1975年に松下寿電子工業(現パナソニック四国エレクトロニクス)がVX方式(ヴイエックスホウシキ;VX Format)として発表しました。

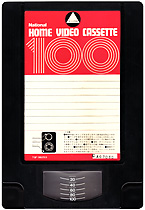

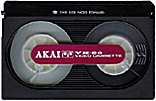

1977年にAKAI(赤井電機)がポータブルなビデオ・システムVT-300を発表しました。このシステム用のカセットは、その型番がVK-30であったことから、一般にVK(ヴイケイ)と呼ばれています。

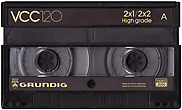

1979年にPhilipsとGrundigがVCC(ヴイシーシー;Video Compact Cassette、別名:Video 2000)をヨーロッパのみで発表しました。また、船井がCVC(シーヴイシー;Compact Video Cassette)を発表しました。

|

|

|

|

| VCR方式 | カートリビジョン | Vコード | |

|

|

|

|

| VX方式 | VCC | VK | CVC |

ポイント

VHS-C、S-VHS-C、8mm、Hi8、Mini DVは、家庭用の小型ビデオカメラ用に開発されたものですし、S-VHS、W-VHS、β、EDβ、DVは高価か、あまり普及していないかの理由で、映画などのビデオソフトはほとんど発売されていません。

ポイント

VHSビデオデッキでは、VHSおよびS-VHSビデオテープが使用できますが、S-VHS方式では録画できません。また、S-VHSビデオデッキでは、VHSおよびS-VHSビデオテープが使用できます。また、W-VHSビデオデッキでは、VHS、S-VHSおよびW-VHSビデオカセットが使用できます。この様に、上位機種では下位機種用のビデオテープは使用できますが、下位機種では上位機種用のビデオテープは使用できないか、性能が制限されるのが普通です。購入する際には注意が必要です。

ポイント

業務用のデジタル・ビデオ規格には次のようなものがあります。

| 規格名 | 読み | 開発年 | 開発者 | 記録方式 | 圧縮 | カセットの大きさ | テープ幅 | その他の特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| D-1 | ディーワン | 1986 | ソニー | コンポーネント | 非圧縮 | S、M、L | 19mm | 機器が高価等の理由でD2の方が普及。 |

| D-2 | ディーツー | 1988 | Ampex、ソニー | コンポジット | 非圧縮 | S、M、L | 19mm | |

| D-3 | ディースリー | 1991 | NHK、松下電器産業 | コンポジット | 非圧縮 | S、M、L | 12.65mm | |

| D-5 | ディーファイブ | 1994 | 松下電器産業 | コンポーネント | 非圧縮 | S、M、L | 12.65mm | D3を基に開発。 ハイビジョンに対応したHDD5などの規格もある。 |

| D-6 | ディーシックス | 1995 | BTS、東芝 | コンポーネント | 非圧縮 | S、M、L | 19mm | D2を基に開発。 非常に高価で、研究などに用いられる。 |

| D-7(DVCPRO) | ディーセブン ディーヴイシープロ |

1995 | 松下電器産業 | コンポーネント | 圧縮 | M、L | 6.35mm | 別名、DVCPRO25。DVを基に開発。 高画質化したDVCPRO50という規格もある。 |

| D-9(Digital S) | ディーナイン デジタルエス |

1995 | 日本ビクター | コンポーネント | 圧縮 | - | 12.65mm | W-VHSを基に開発。 S-VHSと同型のカートリッジに収納。 |

| D-10(MPEG IMX) | ディーテン エムペグアイエムエックス |

2001 | ソニー | コンポーネント | 圧縮 | S、L | 12.65mm | デジタル・ベータカムを基に開発。MPEG-2圧縮に準拠。 |

| D-11(HDCAM) | ディーイレブン;エイチディーカム | 1997 | ソニー | コンポーネント | 圧縮 | S、L | 12.65mm | デジタル・ベータカムをデジタル・ハイビジョンに対応させたもの。高品質化したHDCAM-SRという規格もある。 |

| D-12(DVCPRO HD) | ディートウェルブ ディーヴイシープロエイチディー |

2000 | 松下電器産業 | コンポーネント | 圧縮 | M、L、XL | 6.35mm | 別名、DVCPRO100。デジタル・ハイビジョンに対応。走行速度を遅くしたDVCPRO HD EXという規格もある。 |

| DVCAM | ディーヴイカム | 1996 | ソニー | コンポーネント | 圧縮 | ミニ、スタンダード | 6.35mm | DVを基に開発。 |

- ※D-1~D-12は、SMPTEによって策定されています。

|

|

|

|

| D-2 | D-7(DVCPRO) | D-9(Digital S) | D-11(HDCAM) |

ビデオ信号は、輝度信号(Y)、青と輝度の色差(B-Y)、赤と輝度の色差(R-Y)の3つの要素で構成されています。これらの要素や信号の区切りを表す同期信号をまとめたものをコンポジット信号(Composite Signal)と呼びます。これに対し、これらの要素を独立して扱ったものをコンポーネント信号(Component)と呼びます。高画質に対応したビデオではコンポーネントが用いられます。

再生速度

ビデオカセットの再生速度には下記のものなどがあります。VHS系及び8mm系のビデオは3倍速、デジタルビデオは2倍速が可能です。ビデオデッキによって(特に旧型のものなど)は、標準モードにしか対応していないものもあります。また、ヨーロッパではVHS系のビデオに2倍速モードがあり、日本のビデオデッキでも一応見ることは可能ですが、機種によっては早送りが出来ない場合があります。

| モード名 | β方式でのモード名 | 録画・再生速度 |

|---|---|---|

| SP(Standard Play) | βIモード | 標準(倍速なし) |

| LP(Long Play) | βIIモード | 2倍速 |

| EP(Extended Play) | βIIIモード | 3倍速 |

ビデオディスク

ビデオディスク

ビデオディスク(Videod Disc)には、主に2つの方式があり、「光ディスク方式」はレーザー光線をディスクに当ててその反射を読み取って映像を再生します。「静電容量方式」は金属針をディスクに接触させ、針とディスクの間に生じる静電容量の違いを読み取って映像を再生します。静電容量を利用しているのでホコリや傷がつかないようプラスチックの容器に収められており、ディスク自体には触れることができないようになっています。ビデオディスクには追記型と呼ばれる書き込めるものもありますが、一般に流通しているものは再生専用です。

LD

LD(エルディー;Laser Disc = レーザー・ディスク)は、フィリップスが開発した光ディスク方式のビデオディスクで、映像はアナログで記録されており、以前はLV(エルヴイ;LaserVision = レーザービジョン)とも呼ばれていました。大きさは直径30cmのものとジュニア盤またはシングル盤と呼ばれる20cmのものがありますが、どちらも1台のLDプレーヤーで再生できます。

映像の水平解像度は400本以上で、記録方式にはCAV(シーエイヴイ;Constant Angular Verocity = 角速度一定)とCLV(シーエルヴイ;Constant Liner Verocity = 線速度一定)があり、CAVはディスクの内側、外側にかかわらず回転速度が一定の方式で、ディスクの外側に行くにつれデータ転送速度が速くなります。標準ディスクとも呼ばれ、片面30分記録でき、動画だけでなく静止画も記録できます。CLVはディスクの外側に行くにつれて回転速度が遅くなる方式で、データ量と転送速度は内外周一定になっている方式です。長時間ディスクとも呼ばれ、片面60分記録できます。

NHKが開発したアナログ・ハイビジョン放送技術であるMUSE(Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding)採用したHi-Vision LD(再生には対応するプレーヤーが必要)や、字幕などの情報を記録したLD-G(エルディージー = LDグラフィックス)もあります。

DVDの普及により、機器、ソフトともに生産が終了されました。

|

|

|

|

| LD | LDシングル | LDロゴ | Hi-Vision LDロゴ |

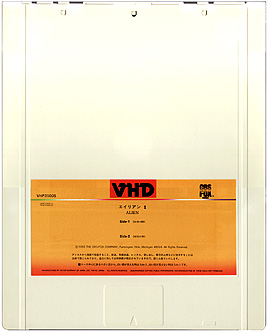

VHD

VHD(ヴイエイチディー;Video Hidensity Disc)は、日本ビクターが開発した静電容量方式の直径26cmのビデオディスクで、レコードの様な黒い色をしていますが溝はありません。映像の水平解像度は240本程度で、最大2時間の記録が可能です。

専用のカートリッジに収納されており、カートリッジごとプレーヤーに差し込むと、カートリッジは戻り、ディスクのみがプレーヤーに残って再生されます。ディスクの取り出し時には、再度カートリッジを差し込むとディスクがカートリッジに戻るようになっています。現在は製造されていません。

CED

CED(シーイーディー;Capacitance Electronic Disc)は、VHDと同じ静電容量方式の直径30cmのビデオディスクで、セレクタビジョン(Selecta Vision = SV)とも呼ばれます。映像の水平解像度は240本程度で、最大2時間の記録が可能です。

色や形、専用のカートリッジに入っているとことや操作方法はVHDとほぼ同様ですが、このディスクには溝があります。アメリカのRCA社が開発したこの方式は、日本ではほとんど採用されませんでした。現在は製造されていません。

Professional Disc

Professional Disc(プロフェッショナルディスク)は、ソニーが2003年に開発した光ディスクです。ディスクは12cmで、カートリッジに収められています。青紫色レーザーを採用しているなど、Blu-ray Discと仕様が類似しています。業務用のデジタル・ビデオ規格であるXDCAM(エックスディカム)の記録媒体として採用されているほか、Professional Disc for DATA(別名:PDD;ピーディーディー)という名称のコンピュータ用データの記録媒体があります。記憶容量は、片面1層23.3GB、片面2層50GBです。

|

|

|

| Professional Disc | Professional Discロゴ | Professional Disc for DATAロゴ |

テレビ標準方式

テレビ標準方式

テレビ標準方式は、一般にカラー方式やビデオ方式などとも呼ばれます。映像資料はテレビ受像機の画面で見るのが普通です。走査線数や毎秒表示される画像のコマ数などの、テレビに画像を表示するための信号を録画・再生する方式には、カラーテレビの標準放送規格(Color TV Broadcast System)が使われます。国や地域によって様々なものがあり、互換性がありません。

| 方式 | 読み | 特徴と採用国名 | |

|---|---|---|---|

| NTSC | エヌティーエスシー | National Television System Committee(一般にNational Television Standards Committeeとも呼ばれますが、誤りのようです)というアメリカの規格です。 | |

| アジア | 韓国、台湾、日本、フィリピン、ミャンマー | ||

| 北米 | アメリカ、カナダ、グアテマラ、ニカラグア、ハイチ | ||

| 南米 | 全域(アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジルを除く) | ||

| オセアニア | グアム、サモア、ミクロネシア | ||

| 中近東 | 南イエメン | ||

| PAL | パル | Phase Alternation Line。PAL、M-PAL、N-PALは放送上は同じ規格なのですが、ビデオ規格としては異なっています。 | |

| アジア | インド、インドネシア、北朝鮮、シンガポール、[タイ]、中国(旧香港)、[ベトナム]、マレーシア、ラオス | ||

| ヨーロッパ | アイスランド、アイルランド、アルバニア、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、旧西ドイツ、旧ユーゴスラビア、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、ベルギー、ポルトガル | ||

| 中近東 | アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、オマーン、カタール、[キプロス]、クウェート、[サウジアラビア]、[シリア]、トルコ、バーレーン、ヨルダン | ||

| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア | ||

| アフリカ | アルジェリア、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、南アフリカ | ||

| M-PAL | エムパル | 南米 | ブラジル |

| N-PAL | エヌパル | 南米 | アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイなど |

| SECAM | セカム | SEquential Couleur avec Memoire。SECAMとMESECAMは放送上は同じ規格なのですが、ビデオ規格としては異なっています。 | |

| ヨーロッパ | フランス | ||

| MESECAM | メセカム | Middle Eastern SECAM。 | |

| アジア | [アフガニスタン]、カンボジア、[ベトナム]、モンゴル | ||

| ヨーロッパ | 旧東ドイツ、ギリシア、スロバキア、チェコ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、モナコ、ルクセンブルグ、ロシア(旧ソ連) | ||

| 中近東 | イラク、イラン、[キプロス]、[サウジアラビア]、[シリア]、レバノン | ||

| アフリカ | エジプト、コートジボアール、コンゴ、ザイール、セネガル、チュニジア、ニジェール、モーリタニア、モロッコ、リビア | ||

上記表の青字角括弧([ ])は、複数のテレビ標準方式を採用している国を示します。

また、国によっては事実上、複数のテレビ標準方式を採用しているところがあります。例えば、フランスはSECAM方式ですが、ヨーロッパで主流であるPAL方式も見ることができるテレビが主流です。

ポイント

日本はNTSCなのでPALやSECAMなど、他の方式のビデオテープは通常見ることができません。世界方式対応のビデオデッキも販売されていますので、それを買っておけばNTSC方式以外のビデオを再生したり、他の方式に変換することができます。パナソニックやサムスンのものがありましたが、あまり一般的ではないので、すぐ生産中止になってしまうようです。現在では、アイワやソニーから発売されているようです(2000/05/02現在)。また、有料で変換してくれる業者もあります。

NTSC方式以外は、目録作成の際に形態に関する事項に「ビデオカセット1巻 (58分) : VHS, PAL, ステレオ, カラー」などと記述するか、注記しておいたほうが良いでしょう。

ポイント

主なデジタルテレビ放送(ビデオ)の解像度は次のとおりです。

| 方式 | 解像度(ピクセル) |

|---|---|

| NTSC | 720×486(349,920) |

| PAL | 720×576(414,720) |

| ハイビジョン | 1,920×1,080(2,073,600) |

- NTSCおよびPALの解像度は、規格により多少の違いがあり、上記は最も一般的なものです。

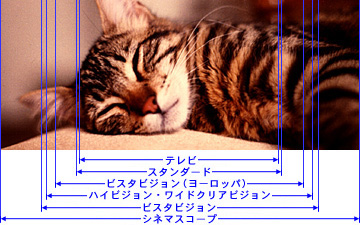

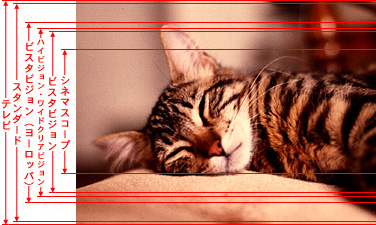

画面の縦横比率

画面の縦横比率

映画館上映されるサイズは様々で、上映前に左右の黒いカーテンが伸び縮みしてサイズを調整しています。また、テレビで映画のビデオを見ると、テレビ画面いっぱいに画像が映されるものや、上下に黒い帯のあるものなど色々です。映画をビデオ化する際には、劇場公開用のものをそのままのサイズで見られるようにしたり、両サイドをカットしてテレビサイズにしたりしています。ちなみに普通のテレビサイズは、3:4で、ハイビジョン及びワイドクリアビジョンは、9:16です。

| サイズ名 | 縦:横比 | 特徴 |

|---|---|---|

| シネマスコープサイズ | 1:2.40 | シネスコサイズとも呼ばれます。ちなみに「シネマスコープ」という言葉は商品名で、規格の名前ではありません。 |

| ビスタビジョンサイズ(アメリカ・日本) | 1:1.85 | ビスタサイズとも呼ばれます。「ビスタ」という言葉も商品名で、規格の名前ではありません。 |

| ビスタビジョンサイズ(ヨーロッパ) | 1:1.66 | ヨーロッパビスタとも呼ばれます。1:1.75の場合もあります。 |

| スタンダードサイズ | 1:1.37 | 現在のテレビとほぼ同サイズです。 |

|

| スクリーンサイズ |

|

| テレビ上のスクリーンサイズ |

ポイント

映画館では横幅が広いサイズのほうが臨場感がありますが、テレビで見る際には上下に黒帯ができるので少し見にくくなります。例えば、シネマスコープサイズは、映画館ではスクリーン一杯に画像が表示され迫力がありますが、テレビでは画面の半分ぐらいにしか画像が表示されません。反面、カットされていないオリジナル映像が楽しめます。同じ映画作品でもいくつかのサイズのものが発売されることがます。ビデオやLDの購入時には、気を付けましょう。また目録作成の際には、これらのサイズはできれば注記しておいたほうが良いでしょう。

<テレビ標準方式>

- NHKホームビデオ技術 / 日本放送協会編 日本放送出版協会, 1980.4 [b]

- ホームVTR入門 / 横山克哉[ほか]共著 (テレビジョン学会実用書シリーズ) コロナ社, 1981.10 [b]

- 世界のTV方式 <ビデオ撮影,ダビング,方式変換,テレシネの映像記録サービス(EKS)INDEX> [w] 2002.3.13