----長崎県篇・第3回ー(1)----

---- NAGASAKI(3)-1----

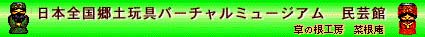

■長崎凧(ハタ)■

長崎では凧のことを「ハタ」と呼んでいます。掲載の模様図以外にも多くの模様が作られています。 この凧は、江戸初期に出島ができて、ポルトガル船が持ち込んだ旗、またはオランダ人が出島で揚げた凧で、それを真似て作り始められたといわれています。 風頭山(かぜがしらやま)公園そばの「小川凧店」の店内は、長崎凧の博物館も兼ねていて、凧に関したいろいろの資料が展示されています。店主の小川さんの製作もそこで見学でき、質問にも答えていただけます。 3〜5月のハタの季節(4月上旬、ハタ揚げ祭りがあります)には、「萬屋ハタ店」「小谷堤灯店」などでも売られます。 5月の連休の頃には、以前はは風頭山公園で、今は市の南の唐八景(とうはっけい)や、西部の稲佐山で盛大に「凧合戦」が展開されます。凧糸につけたガラス粉で相手の凧糸を切るという合戦です。 この凧の特徴は、骨組は2本を十字に組んだだけで、糸付けも上下の2本だけです。模様の製作は、切り抜きを重ね貼りするのではなく、模様の部分を切り抜いて、別の色紙を形に切り抜き、わずかの糊代で貼り合わせるという手間のかかる仕事です。 「小川凧店」は、明治の中頃から作り始められたのですが、初代の小川敬太郎さんは、原爆の被爆がもとで亡くなられ、2代目は仙之介さん、現在は3代目の暁博さんで、東京のサラリーマン生活からUターンして、父の跡を継ぎ製作されています。 「長崎凧の大きさの呼びかた」:凧の大きさを表わす単位を、10文(タテ60×ヨコ66センチ)。20文(90×96センチ)などと呼びます。いままでの最高は、100文(165×185)が作られたことがあるそうです。 製作者:小川暁博「小川凧店」:長崎市風頭町11-2..TEL: 0958-23-1928 製作者:「萬屋ハタ店」:長崎市愛宕町1-2-17..TEL: 0958-23-2857 製作者:「小谷堤灯店」:長崎市東山手町12-18..TEL: 0958-22-0173 |

| ▼‥[Next] 長崎県篇(3)-2 | ▲‥[Back] 長崎県篇(2) |

|