| 日本全国郷土玩具バーチャルミュージアム:民芸館 :佐賀県篇・第2回ー2:SAGA(2)-2 |

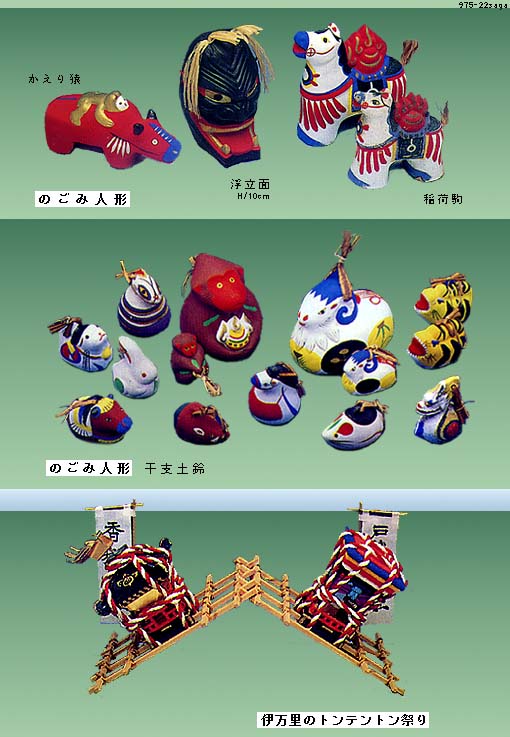

■のごみ人形■

鹿島市の能古見(のごみ)に、戦後間もなく「のごみ人形」は生まれました。 「のごみ人形」の創始は、染色工芸家の鈴田照次氏(昭和56年没)で、戦後の殺伐とした世になにか潤いをと考えていたとき、県の産業指導課から土産物の話があり、昔から好きであった郷土玩具を思いつき、土鈴のデザインをしたのがきっかけとなりました。デザインだけでは満足できず試作品を作り、染色の仕事のかたわら製作にのり出します。 照次さん亡き後は、妻の道子さんが後を継ぎ、現在では長男の滋人さんも平成5年の酉年には、新しい鶏土鈴のデザインをだすようになりました。滋人さんは木版刷り更紗なども発表いていて、この鈴田家は「鍋島更紗(なべしまさらさ)」の継承者であり、「のごみ人形工房」の向いには「染色資料館」もあります。 掲載作品のほかにも土鈴や土人形など多くの型が作られています。 ◇「浮立面」:佐賀県の民俗芸能に「面浮立(めんぶりゅう)」がありますが、それをテーマとした「浮立面」「鐘叩」「面浮立人形」が作られています。 面浮立とは、風流が転じて「浮立」になったものといわれています。頭にはしゃぐまの毛(ヤクの尾の白い毛)をつけ鬼のような面を被り、笛や鉦と太鼓で踊る、農耕儀礼です。 この踊りの由来は、戦国時代に鍋島の軍が、このような鬼の面面をつけて敵陣に突入し、敵を敗送させて、その面を被ったまま勝利の踊りを始めたのが面浮立となったと伝えられています。 製作者:鈴田道子「のごみ人形工房」:鹿島市能古見辻..TEL: 09546-3-4085 ■伊万里のトンテントン祭り(廃絶)■ 伊万里市の喧嘩祭りとして有名なトンテントン祭りの、荒御輿(あらみこし)と団車(だんじり)のぶっかり合いを、玩具化した面白い玩具がありました。これはいまは見かけないようです。 トンテントンとは、団車の中で打つ太鼓の音からつけられた名です。10月22〜24日にかけてのトンテントン祭りで、伊万里の香橘社の荒御輿と戸渡島の団車とが、仕掛け太鼓を合図にぶっかり合います。最高潮には乱れ太鼓が打ち鳴らされ、最後には伊万里川に飛び込んで、上陸を争うという、すべてがトンテントンの三拍子の太鼓の音で進行する勇壮な祭りです。 |

| ▲‥[Back] 佐賀県篇(1) | ---佐賀県編・終り--- |

|

(1999.7.18掲載)