----福岡県篇・第8回----

---- FUKUOKA(8) ----

■祇園大蛇山■ ■三池の諸玩具■

大牟田市には「三池の諸玩具」といえるほどの、たくさんの郷土玩具を斎田郷一郎さんが作っていられます。中白川町に、「大牟田工芸センター」があり、ここが製作場です。 斎田さんの作品は、戦前からの伝統の玩具の復元品や、新しい創作品があります。 「祇園大蛇山」は、祭りの山車(だし)の玩具ですが、郷土玩具とするにはもったいないほどの、大型の精巧な模型です。 その下に掲載してある「大蛇山」がこの山車の小型化で、すべて竹で作られていて、郷土玩具らしい雰囲気の作品です。 ◇この山車の出る「祇園祭り」は、7月13日から始まり、10メートル余りの大蛇を先頭に、山車の氏子連中の鉦(かね)や太鼓、笛のお囃子にのって、大蛇は首を振り火炎を吐きます。一晩中、三池の街を練り歩きます。 翌朝、大蛇の目玉争奪戦がくりひろげられる勇壮な祭りで、祭神・素戔鳴命(スサノオノミコト)の大蛇退治の神話伝説にちなむ祭礼です。◇ 「かにと大蛇」(竹製)は、お姫様を一呑みにしようとした大蛇を、「大つがに」がはさみを振って格闘の末、姫を助け出したという「三池山」の伝説にちなんだものです。 「ガネイタ人形」---潟(がた)担い人形--:有明海沿岸地方で見られる風俗人形。 「内裏雛」「竹虎」:ひび竹製の人形です。 「黒崎のガラガラ」:復元品で、古い伝統を伝える幼児用玩具です。 この「ガラガラの由来」はもともとは、大牟田の北西、甘木山の北端の大日神社の祭礼(10月15日)に、疱瘡除け(ほうそうよけ)の護符と一緒に配られたものでした。 柳川の殿様のジャンコ(疱瘡)除けの加護を願ったのが始まりといわれ、その願いが一般化したものでしょう。赤と白に染めた、みろく貝は、赤うれ、白うれを象ったもので、「うれ」とは疱瘡のカサの意味だそうです。 製作者:斎田郷一郎(工芸センター):大牟田市中白川町1-90..TEL: 0944-53-3975 斎田さんの販売店「ガルビー」は、西鉄大牟田線・新栄え町駅下車。徒歩7分。 斎田郷一郎:大正元年生まれ。小学校教員、保健所職員、動物園園長などを経て、昭和45年退職後、「大牟田工芸センター」創設。製作活動と共に後進の指導に当たっている。 |

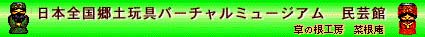

■三池のきじ馬■

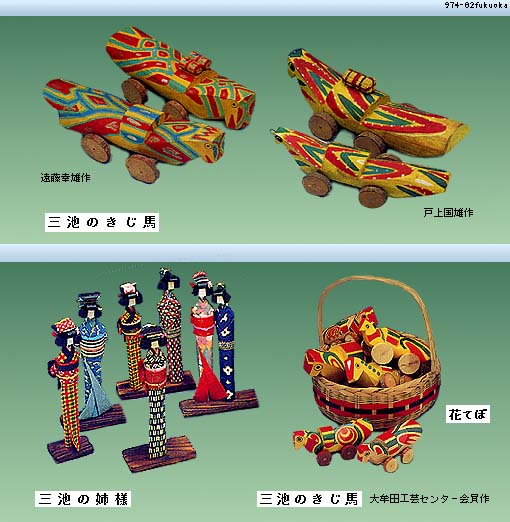

上段掲載の作品は、遠藤幸雄さん(個人)作と戸上国雄さん(高齢で製作中止)の「きじ馬」です。この作者は、大型のものも作っていました。 「三池のきじ馬」は、福岡県篇・第6回掲載の「清水寺のきじ車」と同じような形のものですが、彩色が多少違っていて、全体を黄色に塗った上に、赤、青、緑などの光沢のある絵の具が使われています。 下段の「三池のきじ馬」と「はなてぼ」は、上記の「大牟田工芸センター」で作られているものです。 この二つは、以前は、三池の初市(3月1、2日)で土産品として、一緒に売られていました。 「はなてぼ」は、竹かごのことで花手籠と書きます。いくつかの地方で同様のものが見られます。 ■三池の姉様■ 大牟田駅から東4キロほど、三池の野田美枝さんが作っています。昔の「あねさま」の姿をよみがえらせた作品です。 髪形は、丸髷、島田、結綿(ゆいわた)、いちょう返し、男まげ、などがあり、着物は千代紙で、焼板の台に立っています。 野田さんの人形作りは昭和45年頃からで、当時93才の川崎ヨシノに6年ほど習いました。 この川崎ヨシノさんの人形は、粗末な材料を使っていて髪も白でしたが、野田さんが黒髪に作り、着物に千代紙を使うようになりました。 川崎ヨシノは80年位前の大牟田で過ごした娘時代を思い出しながら、野田さんに教えたそうです。 この人形は、上記の斎田さんの販売店「ガルビー」でも売られています。 製作者:野田美枝:大牟田市三池826..TEL: 0944-53-4119 (参考リンク) 【CPH】→郷土玩具マップ→「福岡」→「大牟田市立三池カルタ記念館: ウンスンカルタ」の情報 日本のカルタの歴史は、ポルトガル人の影響を受けて、16世紀の末、筑後の三池で作り始められたと言われています。カルタが郷土玩具といえるかどうかは別にして、関連情報として興味のある方はご覧下さい。 |

| △‥[Back] 福岡県篇(7) | ---福岡県編・終り--- |

▼‥佐賀県編(1)

|

(1999.7.4掲載)