ピエガ COAX 711

これは、なんでも描ける真っ白なキャンバス!

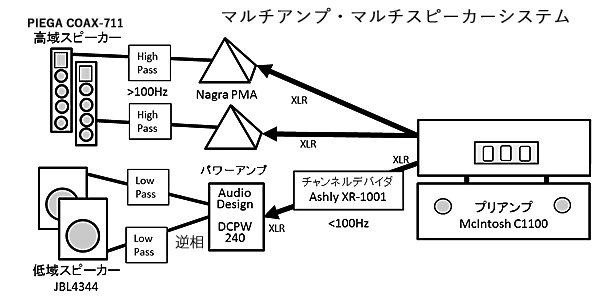

ELAC 310CEやELAC BS312を使ったマルチアンプの実験にそって、最終的に私が選択した中高域用スピーカは、PIEGA COAX

711 です。

PIEGA COAX 711を選択した理由は、

●同軸リボンスピーカが放つ、非常にフラットな高域

ある意味、強調感、刺激感がなく、その意味で個性的とは思わせない音なので、試聴やショーでは、私は、「インパクトのない音」に感じていたこともありました。しかし、JBL4344の独特の個性(そこが面白いともいえるのですが)で苦労してきた経験から、視点を変えて考えると、これなら、どんな音にでも調整できると思いました。だから、JBL4344の対極として私が選ぶなら、これだなと思ったのでした。

DEQ2496は出すぎる音は削れますが、構造的な、なにかのキャンセリングなどで出ない音は、いくらブーストしても決して出せないのです。だからそういう弱点ができるだけないスピーカを選びました。

●後方に音を放射しない(バスレフポートが後にない)パッシブラジエター方式。

非対称な私の部屋は、後方に音が出ると非常に使いにくいのをELACで体験しました。JBL4344も、バスレフポートは前面にあります。

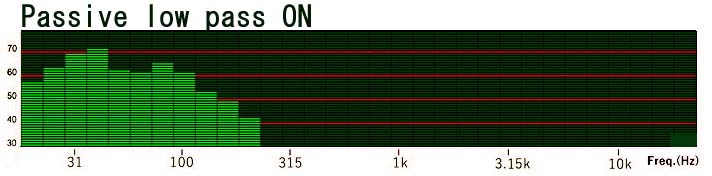

●38cmウーハーに繋ぎやすい(暴れのない)素直な低域

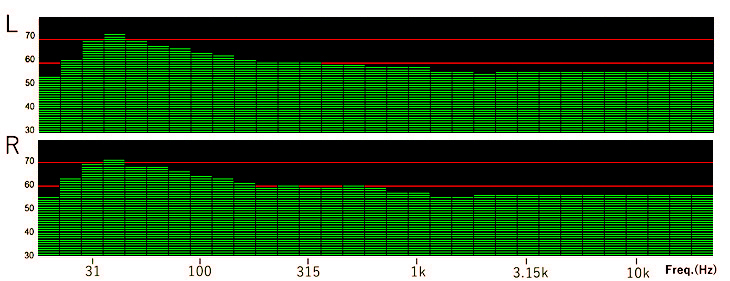

試聴時に、f特の計測器PAA3を持ち込んで、低域特性を確認しました。

COAX 711の特性

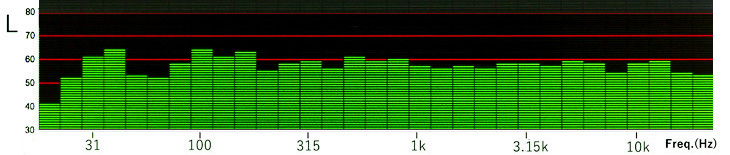

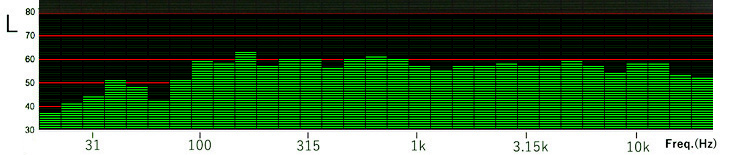

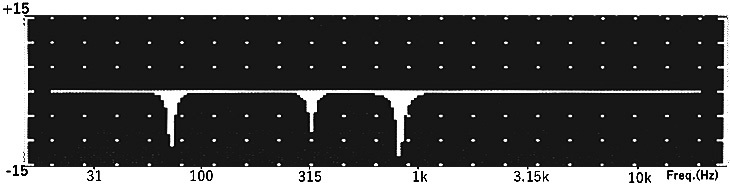

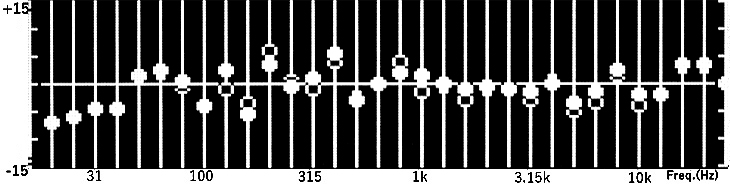

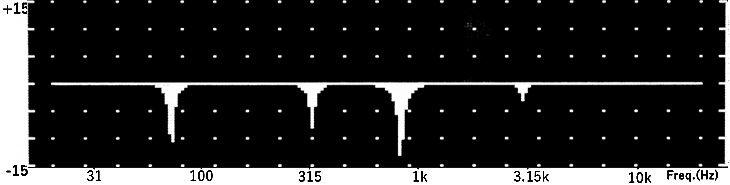

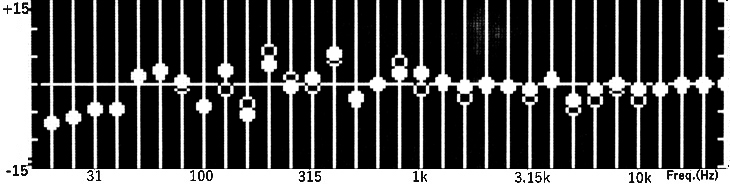

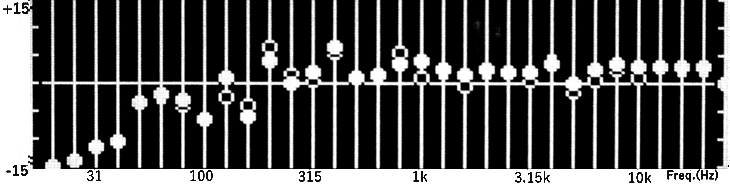

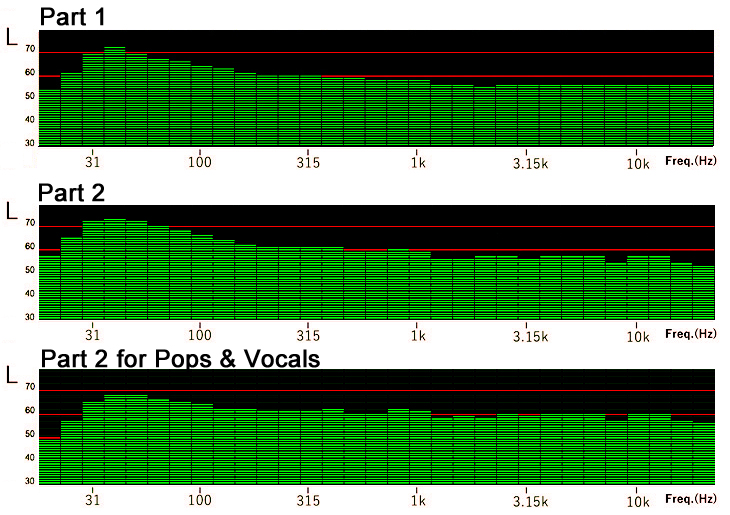

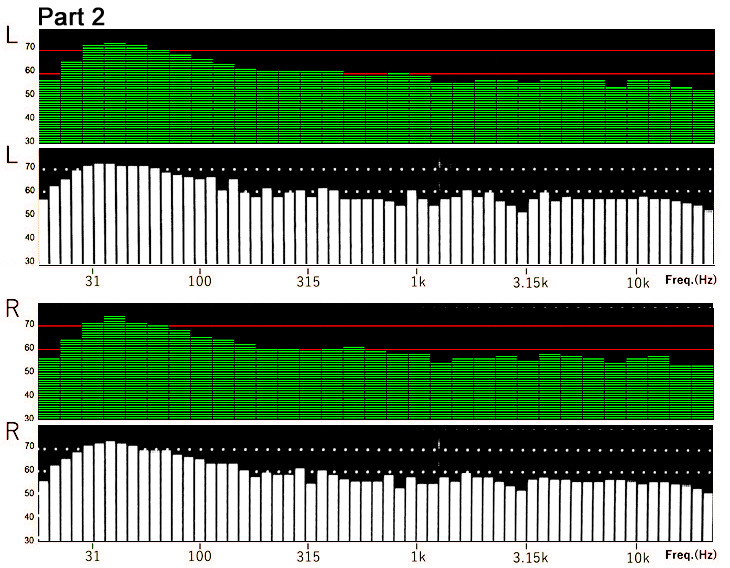

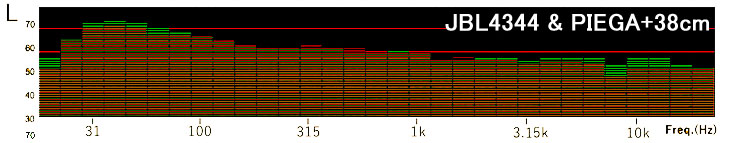

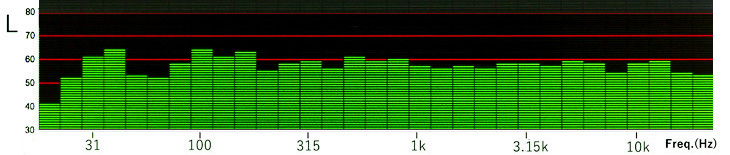

PIEGA COAX 711の、何も調整していない、私の部屋に置き、いつも聴く位置にマイクを置いたときの周波数特性は以下です。

これでわかることは、

●かなり中高域がフラットなスピーカである

●16kHz以上は下がっている

●100Hzまではがっつり出るが、80Hzからは急落する

ただし、50〜60Hzの低下は部屋の構造と聴く位置の問題。

40Hzは部屋の定在波で急上昇しています。

→ これは決してCOAX-711そのものの低域特性ではありません。