DEQ2496によるELAC-310CEの再調整

2017/9/9追記:再再調整は一番下

マッキントッシュC1100によるJBL4344の音は、あまりに調子よすぎて、なにも調整することがなくなってしまいました。

DEQ2496で周波数特性は完全にコントロールされているので、プリアンプでこんなに変わるとは思っていませんでしたが、さすがはマッキントッシュ。無駄な投資はさせませんねえ。

DEQ2496があれば、プリは安くてもOK、なんてことはないわけですね、残念ながら。

ま、そうでなくてはつまらないですけれど。

定位が非常にシャープになったため、定位勝負のELAC 310CEの出番もなくなっていました。

でも、ELACも、きちんと補正しなおしたら、どれほどの定位になるんだろう、その音はどんなもんかな、という興味が湧いてきて、再調整してみました。

まずはフラット特性にするところから

いつものように、左右とも完全フラットの特性を作り出すところから始めます。

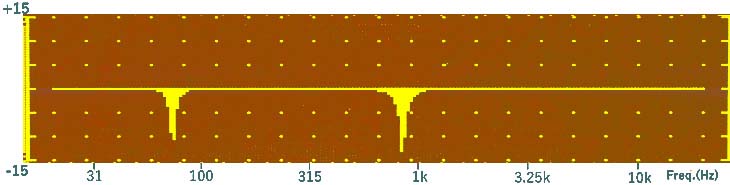

PEQによる部屋の共鳴ピークのカットは、76Hz付近と800Hz付近の部屋特有のピークは、JBL4344の時と同様にカット。

ただ、300Hz付近のカットは、JBL4344のウーハーが、部屋の右にある棚より低い位置にあることから補正が面倒になっている現象なので、発音位置が高いELACではこの領域のカットなしで行ってみます。

(トップの写真の棚との位置関係を参照ください)。

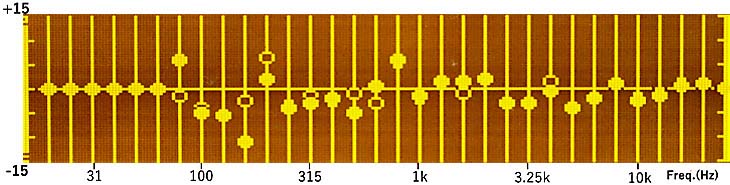

PEQの特性と、フラットな特性を生成するためのGEQの設定は以下の通りとなりました。ELAC 310CEでは100Hz以下はほぼ出ないので、調整は80Hzまで。それ以下はフラットとしています。

いつもの通り、オートイコライジングではなく、PAA3による計測で決めています。

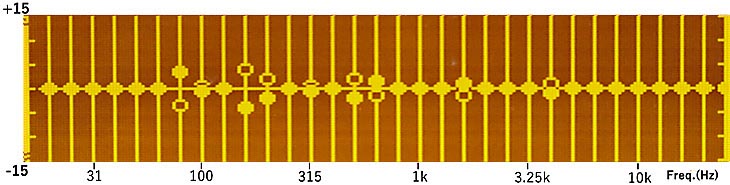

PEQの共鳴カット設定とGEQの設定

例によってかなりフラットになりました。

さて、この状態で音楽を聴いてみますと、確かにピンポイント定位ですが、なんかELACの良さを殺したなあ、という感じ。

そこで、ELAC 310CEの素質の良さを生かすべく、左右バランスのみを修正して、全体の音は補正無しでいくことにしました。

すなわち、GEQ設定の左右差だけは残し、平均して補正がなしとなるように、以下のような特性にしました。

中高域のわずかなうねりも残します。

これで、補正なしの時のELACの音色を維持しつつ、左右バランスがものすごくよくなりました。

実は、DEQ2496の補正なし状態だと、ELACは、定位でも補正済みのJBL4344に勝てません。DQE2496のバランス調整の威力はすごいもんです。

で、補正後の定位を女性ボーカルで聞き比べると、あれほどピンポイントだ!と思ったC1100によるJBL4344の定位も、実は若干上下には伸びているんだ、とわかりました。

その点、ELACは、上下も含めて、本当に、徹底的に、ピンポイントに定位します。このウルトラ定位は、試聴会とか展示とかでも絶対に聞いたことがないレベルです。さすがはELAC。

ただね、音全体として、魅力的かと言われると、品位という点で、JBL4344とは比べるべくもないかなあ・・・、という気がしました。

それと、ピンポイントにもほどがあって、なんか、一点の穴から放射されてくる不自然なイメージがあるなあ。それがいいんだぜ、とも言えますが、私には、充分に調整されたJBL4344の定位感のほうが自然に感じました。

そんなわけで、ELACにはまことに恐縮ですが、歌謡曲とか以外では、あまり出番はなさそうな感じでした。

まあ、リファレンス用に、今後も置いておきます。

それと、ELACはオーディオ好きの人に聞かせてあげると、あまりのピンポイント定位に皆が驚くので、面白いです。

2017年7月8日

以下2017年9月9日追記

DEQ2496によるELAC-310CEの再再調整

ここまでの調整でわかったことは、ELACの大きさの割に驚かされる低域の秘密は、100Hz以下は出ないけれど、それを100-200Hzを強調して低域が聞こえるように錯覚させるらしいこと。

GEQでフラットに調整するとその特徴を消してしまう。

だからと言って、左右差だけの調整では、高域にかなりデコボコが残り、調整されたJBL4344と聴き比べると、高域の品位に欠ける。

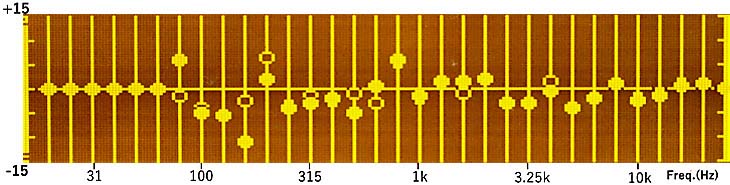

それじゃ、低域はELAC特性を生かし、315Hz以上はフラット化した特性を採用しよう、と思いつきました。やってみると、相当いいが、やはりフラットではクラシックには向かない。そこで、315Hz以上は、フラットから、-3dB/octで右下がりにしてみました。

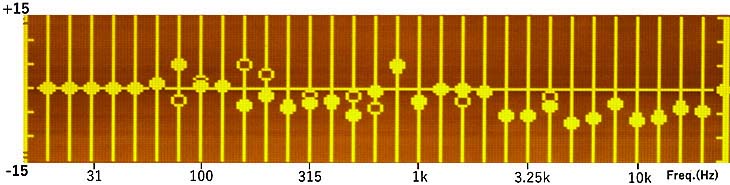

A:FLAT特性

B:左右差だけ調整

A+B

315Hz以下はELACのはずみの良い低域を活かせるB特性を採用。

315Hz以上は、フラット化したA特性を踏襲し、ただし、-3dB/oct で若干右下がりに調整。

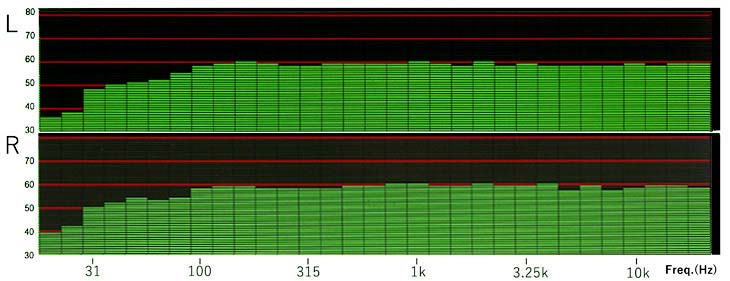

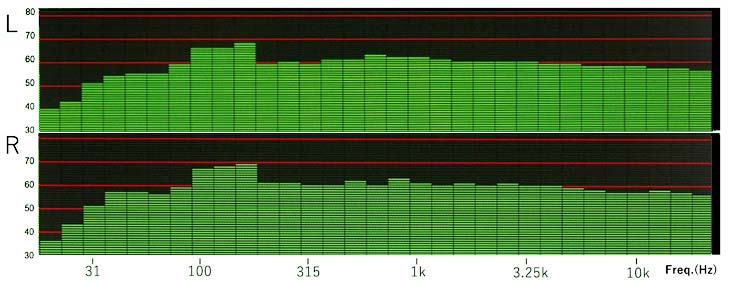

その結果、出てきた音は、中音量で聴いている限り、かなりいい。これがちょうどよい調整でしょう。f特の計測結果は以下のようです。

これにサブウーハーを加えたら、4344にも並べるのかなあ、とか思いつつ、いつも聞いている音量までボリウムをあげますと、さすがに、中高域も、なんだか入力オーバーでひずみっぽく、苦しい。

ボーカルを聴くくらいなら4344より定位が良いですけれど、大音量で聴くのは、さすがに310CEのキャパシティーを越えてました。

2017年9月9日追記

|