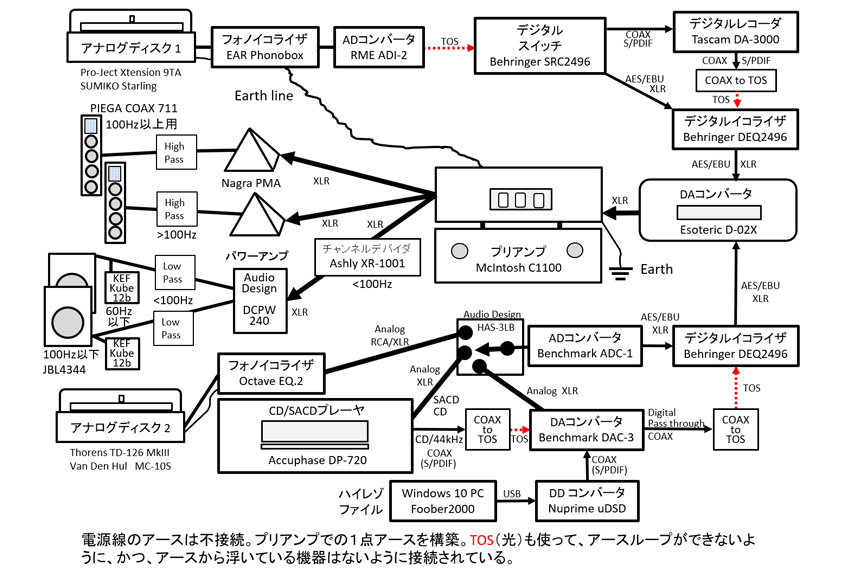

私のシステムのデジタル配線では、アースループを切る目的で、合計4本だけ、光デジタルケーブル(以下光ケーブル)を使っています。以下配線図の赤破線。

私は96kHzまでしか使わないので、コア材は、石英、ガラス、プラスチックを実際に買って比較し、数mのケーブルでは差は分からない(データ損失はない)と結論して、破損の危険が少ないプラスチック製コアを使うようにしてきました。

ただ、システム中、1本だけ、石英コアの光ケーブルが残っていました。上図右下のBenchmark DAC3から同軸/光変換を経てDEQ2496に行く線で、オーディオテクニカのAT-SDP2000です(トップの写真)。1.3mと、ちょうどよい長さだったので、「ケーブルは最短にする」というポリシーを守るために残したのです。非常に良い光ケーブルだと思います。

ただし、石英コアですから、曲げの最小半径が55mmと指定されていて、使用には気を使います。

直径11cm、つまり、両手の親指と人差し指で作る丸くらい。

ある日、配線のやり直し中、石英コアであることを失念し、何気なくプラグの根元部分を、少し強く曲げてしまいました。折り曲げたわけではなく、ごく普通の曲げ・・・半径3cm・・・くらいにしたと思います。

直後に、「しまった」と思いました。石英を折ったかも・・・。杞憂であることを祈りつつ、96kHzハイレゾの音を聴いてみると、とくに音質の変化はない。

しかし、疑り深い私は、ケーブルの方向を逆向きに繋ぎなおしてみました。

もし、プラグ根本付近で石英コアの破損があれば、方向で状態が変わるかも、と思ったからです。すなわち、Xが破損点として:

入力 --------------------------------------X-->出力

と繋がっていたのを、

入力 --X-------------------------------------->出力

と変えてみたわけです。 破損点では、光の大きな拡散が起こるはず。出力プラグまで距離があるほど、その拡散によるパルス波形の分散は大きくなり、影響が拡がるはず、と予測しました。

反対向きに繋いで聴いてみると、なんか音がうるさい。意外とはっきりわかる差です。安い光ケーブルを使って、データロスがあるときの症状みたい。これは非常に悪い予感・・・。

DAC3によるエラーチェック

Benchmark DAC3には、デジタルデータのエラーでデータ補間が発生している場合の警告機能があるのを思い出しました。同期がロックしていても、データロスが発生していることはあり得ます。DAC3はその場合に、教えてくれます。

早速、いつもの96kHzより高い、192kHzを入れてテストすると、案の定です。光ケーブルを反対方向にした場合にのみ、補間発生の警告が不規則に明滅(音は出たまま)。折れたと思われるあたりを曲げると、同期も切れることを確認(2秒周期の点滅に変わり、音は出なくなる)。

プラグ付近で、石英コアが破損している、ということです。

残念ですが、このケーブルはあきらめるしかないです。2万円もしたのですが。

音の差は、気のせいじゃなかった。同期が切れない程度のわずかなデータロスは、必ず、うるさい方向、耳障りな音に変わります。

この光ケーブルに代える新しい光ケーブルを選ぶにあたり、いろいろ実験と検討をしました。その結果、導入したのは、Amulech(アムレック)製、光デジタルケーブルです。そのテストはこちらをご覧ください。

2022年1月29日

|