地元企業の技術力向上を重視する豊橋サイエンスコア

「創業支援」ブームの昨今、「たまごっちブーム」は予想できずとも、かねて10年前からこの時代を予見していた(?)私としては、興味半分、ひが目半分でこのトレンドを見やっています。

「創業支援」ブームの昨今、「たまごっちブーム」は予想できずとも、かねて10年前からこの時代を予見していた(?)私としては、興味半分、ひが目半分でこのトレンドを見やっています。

でもまた、注目されたのは、文系理系・女子大取り混ぜて全国11大学、1,164人に聞いた、「創業についての意識調査」アンケートの結果です。ともかくにも、あえてリスクに挑戦し、あるいは専門能力を得て、額に汗して稼ぎ、はたまた優れたアイディアなどを事業化しようといった人が減ってきているからこその、昨今の「創業支援ブーム」ではあるのですが、学生諸君の22.6%は、将来何らかの形で、「社長をめざしたい」と考えていることが、この調査で明らかになりました。

これを「なかなか多い」と見るか、「これしかいないのか」と見るのか、大いに考えてさせられるところです。米国では、優秀な人材ほど、大学を出て企業家として成功するのを夢見る、日本のように、大企業だ官庁だなどという「偏差値」思考とは違うとも言われます。それが当たっているのかどうか、学生諸君自身の受けとめ方をさらに知りたいものです。

この学生アンケートの結果などは、

第2部の総論においては、最近の「創業支援ブーム」のなかで見落とされがちな問題点を指摘し、その目的や対象が曖昧になっていること、そのため、創業支援の意義や方法をめぐっての議論がかみ合わず、また政策の効果もはっきりしていない実情を問い直している。

第一には、政策の基本は新企業の活発な新生による「市場経済」活性化と新事業新産業の創造にありながらも、今日にあっては、雇用就業機会の確保、健全な競争の担い手を育てるという意味での「経済民主主義」の推進といった多義的な性格と目的を有している。一方では今日の創業にさまざま困難のあること、したがって広く創業への環境と経営資源の整備・供給を図ることが課題である。また、社会的な有用性の高い事業の展開、あるいは社会的に不利な立場の人々の「自立」への支援がより積極的な意義を持っている。さらに、地域経済の振興に向けた、新たな産業集積と産業連関の形成、地域内のニーズの充足といった意義をそれぞれ持っている。

第二には、こうした見地から、企業の「参入」と経営発展の機会を広く保障すべきである。そうした意味において、創業支援策の対象は、先駆的な事例にとどまらず、また「純粋な」新規開業だけでなく、多様である必要がある。「ファミリー型」やフランチャイズシステム参加などの、「つつましやか」だが多数を占める創業、既存企業の再生のための新事業展開・分社化なども、それぞれの実情や方向性に応じた支援があるべきである。

第三には、創業の活発化の基本は、市場のメカニズムを最大限生かし、「企業家が企業家を生み、物心両面で育てる」しくみを定着させることにあるが、今日その客観的条件も主体的機運も衰えてきていることに配慮をすべきである。それゆえ、政策の扱うべき領域は、①創業企業の困難・不利に対処するという意味での、資金・技術などの経営資源の供給の円滑化にとどまらず、②規制緩和や企業法制・慣行の見直しをはじめとする、参入を妨げる障壁の除去などの経営環境の整備、③さらに資本・人材などをめぐる経済社会のしくみの「流動性」の向上、④さらに創業の持つ「人間性」「文化性」に配慮して、「エンタープライズ・カルチャー」(起業文化)の再興・普及に向け、教育や文化のしくみなどについても長期的に取り組むべきである。

第四には、資金助成、有利な税制、設備・建物提供などの「ハードな」支援も依然重要であるが、「ソフトな」支援、実際には起業家の能力育成とキャリア形成機会、問題解決への助言、さらに、さまざまな経営資源と情報・能力を結びつける「産・学・官」の間や企業同士の連携・共同へのネットワークのしくみづくりや機会整備に、創業支援の具体策の積極的な役割と可能性がある。また、各地域の経済的社会的実情にあわせ、こうしたとりくみを「地域産業おこし」の流れとしてすすめることにも意義が大きい。 末尾に、こうした各地域を基盤とした創業支援の動きの実情について、「補足資料」として事例紹介をしている。

うち第1章では、「創業支援策の目的と方法」について、我が国の現状を振り返りながら、欧米での動向との対比にもとづき、その目的が元来多様であり、わけても「新産業の育成」のみならず「雇用の創出」にあることを指摘する。そして、その対象も幅広く扱われるべきであり、「自己実現」的動機からのさまざまな創業に対し、その安定的な発展を促すこと、ならびに「創業環境の整備」をはかることが公的政策の課題であると指摘している。そして、最近の創業動向を具体的に検討し、「あるべきモデル」の提示よりも、すべての創業のための障害の除去とともに、それぞれのめざす目的と実態に即した施策を進め、さらに長期的視野に立って、企業家創出への社会的・文化的環境を整えていくべきであると主張する。

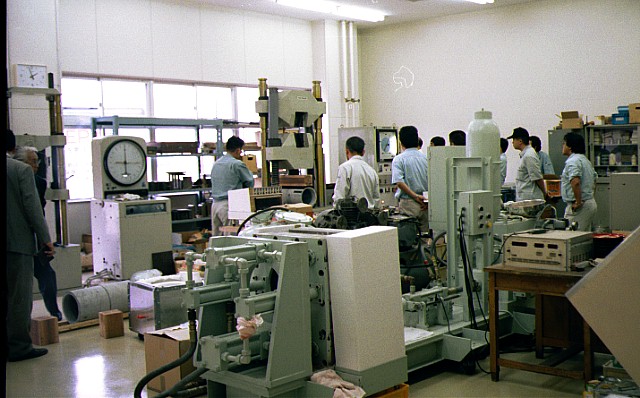

岩手県工業技術センター

第2章では、「イノベーション・企業間ネットワークと創業支援策」について、経済学的議論をふまえて、創業支援策の課題が「開発者利益ないしは創業者利得の確保」と「新規参入の容易化」にあることを主張する。創業が経済主体としての個々の企業家に担われる以上、それが安定的に成長し、持続的なイノベーションに寄与できるためには、創業あるいは開発企業が優位にたてる条件が必要であり、そのうちでも「企業の資源活用能力」が重要である。しかし、創業企業には外部資源の活用が不可欠であり、そのために「戦略的企業間関係」を作り上げていくこと、これが自社の不利益とならない方策を持つことが求められる。したがって公共政策には、「地域」を基礎にして、さまざまな企業や機関との協力関係づくりを支援し、ネットワークを広げ、また知的財産権の有効な保護と、その流通機会の整備をともにはかることが期待される。いまひとつには、企業の新規参入をうながし、また参入を、あるいは「退出」をも妨げる障壁を除いていくことが必要である。そのためには、企業間ネットワークづくりもやはり有効であり、また新しい事業・製品などへの行政による裏づけ・認定、事業リスクの軽減策、資産流通の整備など諸資源移動の活発化・流動化、規制緩和の促進、私的規制への監視・抑制が望まれる。

第2章では、「イノベーション・企業間ネットワークと創業支援策」について、経済学的議論をふまえて、創業支援策の課題が「開発者利益ないしは創業者利得の確保」と「新規参入の容易化」にあることを主張する。創業が経済主体としての個々の企業家に担われる以上、それが安定的に成長し、持続的なイノベーションに寄与できるためには、創業あるいは開発企業が優位にたてる条件が必要であり、そのうちでも「企業の資源活用能力」が重要である。しかし、創業企業には外部資源の活用が不可欠であり、そのために「戦略的企業間関係」を作り上げていくこと、これが自社の不利益とならない方策を持つことが求められる。したがって公共政策には、「地域」を基礎にして、さまざまな企業や機関との協力関係づくりを支援し、ネットワークを広げ、また知的財産権の有効な保護と、その流通機会の整備をともにはかることが期待される。いまひとつには、企業の新規参入をうながし、また参入を、あるいは「退出」をも妨げる障壁を除いていくことが必要である。そのためには、企業間ネットワークづくりもやはり有効であり、また新しい事業・製品などへの行政による裏づけ・認定、事業リスクの軽減策、資産流通の整備など諸資源移動の活発化・流動化、規制緩和の促進、私的規制への監視・抑制が望まれる。

新産業おこしをねらう釜石のサンロック社

第3章では、技術移転と新事業育成をすすめる見地からの「外部経営資源の活用と支援」について、これまでの「異業種交流・連携」や「融合化」の経験をふまえ、今後望まれる方法を検討している。一つは、「産学交流」の重視の必要であり、大学や研究機関と企業とのつながりを深め、新事業を育てるために、情報の整備、それぞれのニーズやシーズの明確化、しくみづくりと経験の蓄積が期待される。今一つは、外部経営資源としての資金や製造・販売能力などと事業のアイディア、企業家の意欲を結びつけるマッチングの場を整備し、こうした機会への創業者・経営者の参加を図る育成策を進めることが望まれる。

第3章では、技術移転と新事業育成をすすめる見地からの「外部経営資源の活用と支援」について、これまでの「異業種交流・連携」や「融合化」の経験をふまえ、今後望まれる方法を検討している。一つは、「産学交流」の重視の必要であり、大学や研究機関と企業とのつながりを深め、新事業を育てるために、情報の整備、それぞれのニーズやシーズの明確化、しくみづくりと経験の蓄積が期待される。今一つは、外部経営資源としての資金や製造・販売能力などと事業のアイディア、企業家の意欲を結びつけるマッチングの場を整備し、こうした機会への創業者・経営者の参加を図る育成策を進めることが望まれる。

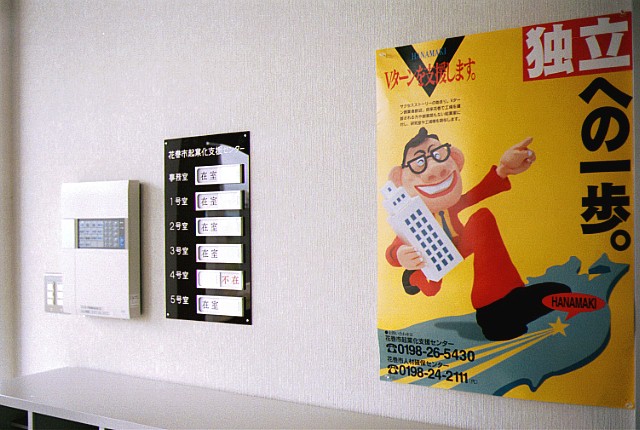

地域のインキュベータ花巻市起業化支援センター

第4章では、創業と深いかかわりのある金融のしくみの問題について現状を検討し、今後を展望している。従来から起業家の多くは、創業資金を自己の調達できる範囲で確保する傾向が強かったが、近年民間金融機関の創業支援の役割はむしろ後退しているのが現状である。一方、創業必要資金はますます高額になってきており、そのギャップに開業率が低下してきている一因もある。この現状を打開するには、一方では民間金融機関でも、事業の将来性や技術評価の能力を高め、融資の条件・門戸を広げること、また「予想デフォルト率」を織り込んだ合理的な貸出金利の設定など、融資リスクを障害としない環境を整えることが望まれる。他方、公的金融機関や政府・自治体による資金支援の役割は大きくなっており、民間金融機関の動きを誘う「呼び水」効果が期待される。ベンチャーキャピタル等による出資の利用はまだ少ないが、今日の経済情勢下では本来、民間のさまざまなリスク・キャピタルの投資機会の活性化こそが創業を活発にする決め手である。そのためには、起業家への「エンジェル」の投資がやりやすくなる税制の整備、投資者側の評価能力蓄積に加えて、創業希望者側の事業計画づくりやプレゼンテーション能力向上も欠かせない。また、概して企業活力を軽視した税制を見直し、創業企業の安定発展を可能にするべきである。

第4章では、創業と深いかかわりのある金融のしくみの問題について現状を検討し、今後を展望している。従来から起業家の多くは、創業資金を自己の調達できる範囲で確保する傾向が強かったが、近年民間金融機関の創業支援の役割はむしろ後退しているのが現状である。一方、創業必要資金はますます高額になってきており、そのギャップに開業率が低下してきている一因もある。この現状を打開するには、一方では民間金融機関でも、事業の将来性や技術評価の能力を高め、融資の条件・門戸を広げること、また「予想デフォルト率」を織り込んだ合理的な貸出金利の設定など、融資リスクを障害としない環境を整えることが望まれる。他方、公的金融機関や政府・自治体による資金支援の役割は大きくなっており、民間金融機関の動きを誘う「呼び水」効果が期待される。ベンチャーキャピタル等による出資の利用はまだ少ないが、今日の経済情勢下では本来、民間のさまざまなリスク・キャピタルの投資機会の活性化こそが創業を活発にする決め手である。そのためには、起業家への「エンジェル」の投資がやりやすくなる税制の整備、投資者側の評価能力蓄積に加えて、創業希望者側の事業計画づくりやプレゼンテーション能力向上も欠かせない。また、概して企業活力を軽視した税制を見直し、創業企業の安定発展を可能にするべきである。

第5章では、企業アンケート調査などをもとに、創業と新事業を担う「主体」としての「起業(家)能力」の育成の背景とメカニズムを検討している。今日の我が国では依然、親など近親者の職業との関係で事業をおこす傾向が根強いが、中身としては「夢・理想の実現」など「自己実現」動機が高まっている。創業の機運を広げ、支援するためには、こうした意欲・価値観を重視する必要がある。また、起業し、経営の発展を担っていけるだけの能力形成にも依然、中小企業などの勤務先・仕事等の経験の寄与するところが大きいが、創業を決意し、それに踏み切る年代時期はむしろそれぞれの若い頃にある。このズレが、近年の開業率低下への遠因でもある。また起業家を育てる教育の実行は、小さい頃まで含めた早い時期から図られねばならないことも示唆している。一方、起業家の能力には、技術能力、日々の経営や業界のこと、生産・販売の知識などの、経験が物言う部分ばかりでなく、進取の気風、資金調達力、人間関係などひとに対する配慮、自己研鑽、免許・資格の取得等の幅広い能力の発揮が求められている。こうした点への幅広いアプローチと能力開発の努力が、教育の場を含めた公共政策にも求められる。

第6章では、こうした実情をふまえて、「企業家教育の方法」を検討している。企業家的能力には、独立心、挑戦と変革の意識などの価値観とともに、事業をおこし営むための、スキル、ビジネス・センス、ビジネス・タレント(コンピタンス)が欠かせない。これらを獲得していく場を、経験依存だけでなく、体系的な教育研修や相談・援助の機会のうちに確立していくことが今後必要である。そしてそれが無味乾燥な知識の羅列に終わらないためには、「事業計画づくり」を中心に据えた方法をとることが大切である。「計画」は計画でしかないが、それを作り上げ、練り上げていく過程での情報収集や思考、多くのひととの議論が重要な意味を持つのであり、より確実な創業へとつながるものである。また、金融機関や支援者はじめ、多くの関係者と結びつき、動かしていく手がかりとなるものである。もちろん、計画づくりだけでは不十分なので、「企業留学」の制度なども考えられてよい。

第7章では、特に公共政策からの配慮が期待される分野として、「女性ビジネスやホームビジネス」などの形態を取りあげている。我が国は女性企業家の占める比率が低いが、女性の就業にさまざま困難があるだけに、今後女性の自立と就業の機会として創業をはかる気運が高まるものと考えられる。そのうちには、それぞれの目的意識や能力形成、創業の形態の違いによって「キャリア型起業」「社会貢献型起業」「成り行き進化型起業」といったパターンが想定でき、これら全般にわたって、現在創業への関心が広がり、また資金面や能力育成・知識面などからこれを支援する動きが、民間や行政レベルのさまざまなところからあらわれ、効果を及ぼしている。一方では女性の創業には固有の不利点も利点も見いだされる。女性ゆえの資金調達の困難があれば、他面リスクの小ささ、自宅利用のホームビジネスの展開、福祉サービスや生活関連など女性の強い事業分野の活用などがある。公共政策などにおいては、こうした点にこたえながら、起業家同士のネットワークづくり、事業運営経験の実際の機会の提供、在宅就業でのスキル習得や需要機会開拓、さらに家事・育児負担などの就業環境の整備、税制・社会保障制度での配慮などが期待される。

第8章では、新規開業に大きなインパクトとなってきているフランチャイズビジネスの機会について、特に検討している。コンビニエンスストアやファーストフードをはじめとして、現在フランチャイズシステムで展開されるビジネスは数々あり、それが独立開業を志す人々にとっては有力な手がかりとなってきている。これに対しては、厳しい契約条項に縛られ、本部の意向に左右されており、本当の「独立」ではない、「起業家精神」にはほど遠いといった批判もある。また、フランチャイズ契約をめぐる紛争も後を絶たず、これについての監視と調整、運営適正化も依然行政の課題である。しかし、こうした機会によって、創業企業の信用力の確保、本部の指導による確実で迅速な経営安定化と成長、さらに起業家能力の育成が系統的にはかられていることを重視すべきである。もちろん雇用のすみやかな拡大にも寄与している。こうした今日的な意義を生かしながら、特にフランチャイジー店などの地域との共生のありように、公共政策の関わるところがあるだろう。

ユニークな企業まんだらけの古川社長、大いに学生に語る

第9章では、「エンタープライズ・カルチャー」(起業文化)の再興をはかっていくという長期的な観点から、教育や文化を変革していく課題にふれている。若い世代からの価値観や関心が重要であるにもかかわらず、我が国の近年の教育制度がこれに逆行していることは明らかであり、欧米諸国などとの差も際だっている(英国スコットランドの学校での企業教育の事情を特に紹介している)。今回の調査での学生アンケートでみても、将来企業をおこしたいという若い世代の潜在起業家は決して少なくないが、その手がかりが得られず、またビジネスというものを身近に感じる機会のなさが非常に強くマイナスの影響を与えている。少なくとも、学校がもっと門戸を広げ、企業をおこし、営む人々との交流の機会を設けるべきである。それだけではなく、「就職」の選択も含めて、現実の労働や生活とのかかわりを失ってきている、画一化・形骸化した受験本位の教育の根本的な見直しと変革が必要であり、また多様性のなかの選択、人間同士のふれあいと協働の経験こそが、企業家的能力をつちかううえで、もの言うものである。