| |

| 弦のミュート |

|

|

調律は中音部から始めます。中音部の次に、低音をやるか高音をやるかは、調律師の好みによるようです。

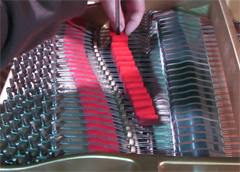

写真のように、まんなかの1本を残して、フェルトでミュート(消音)します。 |

|

|

|

|

| |

| Aの音の調律 |

|

|

音叉をたたいて440Hzをだします。鍵盤底部に音叉をひっつけると、正弦波がピアノのボデイを通じて響きます。

|

チューニングハンマーを、Aの音(220Hz)にかませます。

音叉とピアノのAの音のうなりを聴きます。

目的のチューニングが440Hzの場合はうならないように、441Hzの場合は、少しうなる(秒間1回以下)ようにします。

基本的にはチューナーでも音叉でも、その音にピアノのAの音をあわせればよいのですが、あっているかどうかをピアノのF(ファ)の音を使って確かめる方法があります。

ピアノのFの音と、音叉(またはチューナー)のAの音を同時に鳴らしてうなりを聴いてみます。このうなりと、ピアノのFとピアノのAの音のうなりが同じに聴こえたら、音叉(またはチューナー)とピアノのAの音は正確にあっています。

チューニングハンマーは時計回りに回すと音が高くなり、反対に回すと音が低くなります。 |

|

|

| |

| Dの音の調律 |

Aの音が終わったら、Dの音に進みます。(音は1つずつ横に、順に調律していくわけではないので注意してください。)

ここから「割り振り」と呼ばれる作業に入ります。

AとDの音を同時に弾いて、うなりの回数を数えます。うなりの回数があうように、Dの音の高さを調整します。

うなりの回数については、うなりの回数による調律を参考にしてください。

下の音を弾いたあと、上の音を重ねて弾くと、うなりがはじまります。調律の作業では、個々の音の周波数よりも、うなりの回数に着目してそろえていきます。周波数どおりに音をあわせていくと、基音がそろうのですが、それにともなう倍音があわないため、全体の響きとしては、収拾がつかなくなるためです。

ちなみに、ピアノ調律用のチューナーには、何音か弾いて倍音の調子をしらべるという高価なものもあるそうです。 |

|

|

| |

| 続く音の調律 |

A、ADまで来ましたから、続いて、DG、GC、CF、FA#、A#D#、D#G#、G#C#、C#F#、F#B、BEの順にくらべていきます。

うなりの回数を数えて、回数を合わせます。たとえば、DGでは、1秒間に0.7回ぐらいのうなりになるようにします。くるっていたら、Gの弦にチューニングハンマーをさして音をあわせます。(すでに調律済みの片方は正しいはずなので、もう一方のくるっているほうに、チューニングハンマーをセットします。)

上記の作業の間に、うなり回数のテストを行います。テストとは2つの音の間で、うなり回数があっているかどうかを聴いて確認する作業のことです。

FとAのテストでは、1秒間に7回くらいのうなりになっているか確認します。FDのテストは1秒間に8回くらいになっているかを確認します。A#まで調律がすんだら、A#とDのテストを行います。9回くらいであることを確認します。 |

|

|

| |