|

研究テーマ->メディアアート->オリジナル・アートワーク->ミュージック・ダービー

〜 アクリル・ロボット版 |

|

|

ここでは、音楽に関連するワークショップを紹介します。

|

|

|

|

|

制作過程(構想) |

|

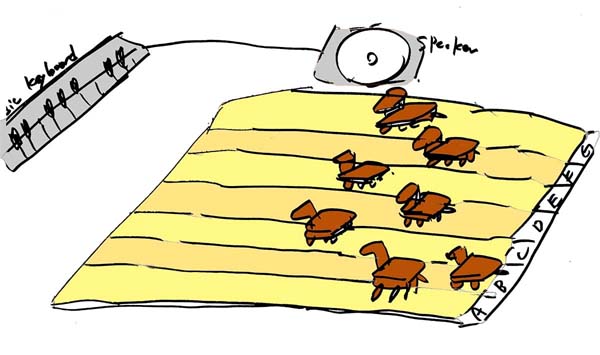

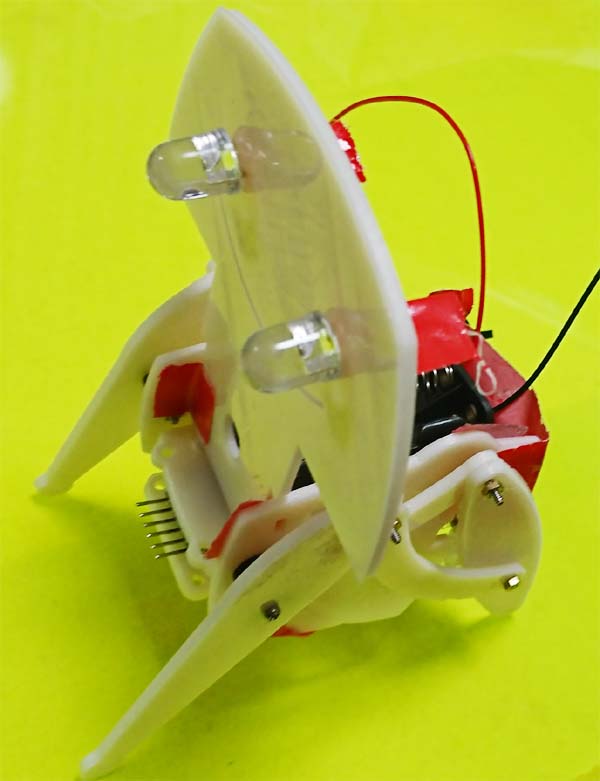

2020年に開始したプロジェクトで、バルーンを使用して作成していたミュージックダービーをテーブルの上に乗る小さいサイズで作成しなおすというものです。 |

|

|

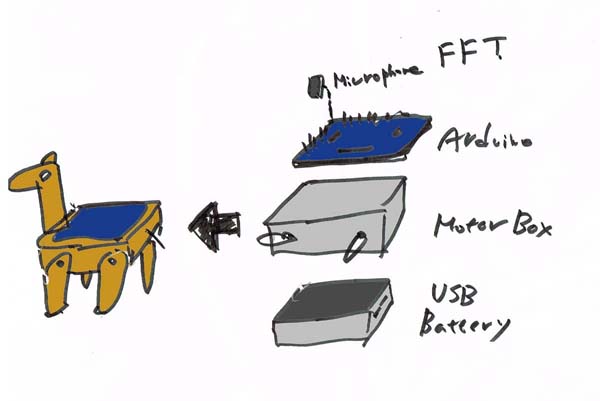

作成の方法としては、(1)7つの馬を無線でPCとつなぎ、PCで音楽を解析して各動物に指令を送るという方法と、(2)各馬で独立して音楽を解析し、自身の行動を決める、という2つの方法があります。

展示などの利便性を考えて、今回は(2)の方法を取ることにしました。この方法ではおおざっぱにいうと、(A)4足歩行する動物、(B)Arduinoで音を解析するプロブラム、の2つを作成する必要があります。また目玉となるLEDやモバイルバッテリーも用意する必要があります。

展示のことを考えて、動物のサイズはなるべく小さくする必要があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

制作過程(プロトタイプ1 歩行する象) |

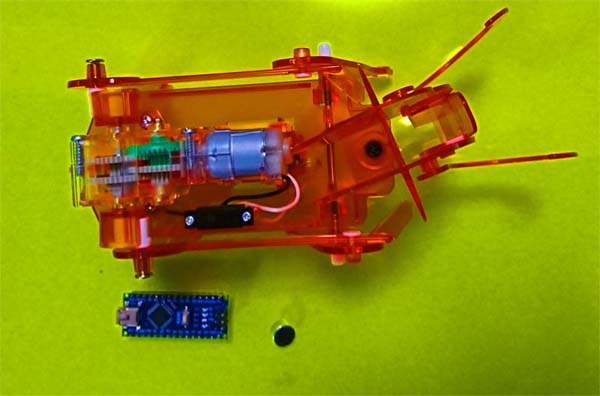

最初のプロトタイプはタミヤのキットで作成しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

制作過程(プロトタイプ2 Arduino UNOでドレミの音を解析する) |

Arduinoでの音の解析は、小型マイクをつないでFFTで行います。Arduino nanoのフラッシュメモリは16Kバイトしかありませんから、FFTのプログラムが収まりません。しかし、以前かっておいた中国製Arduino

nanoが32Kバイトだったので、これを使うことが考えられます。

小型化するのはあとで考えるとして、とりあえず、UNOを使用して作ってみました。 |

|

|

マイクから楽器の音を拾います。ArduinoFFTというライブラリモジュールを使用して解析を行い、ドレミの音を表示します。FFTに投げるサンプル数を256にしたところ、メモリ不足となったので128に減らしました。

AnalogWriteを使用してLEDの点灯を行うと、とたんに解析結果が不安定になります。DigitalWriteを使用すると安定するようになりました。

音量が少ないときは、判定を行わないようにして何も表示しないようにしています。また、同じ音が2回つづけて検出されたときのみ有効として音名を表示します。これらを実装した結果、解析の精度が上がりましたが、発音から判定までの遅延も大きくなりました。 |

|

笛での検証中に、蛇型のロボットを作って笛の音で操作すれば、アラビアの蛇使いのようなことができるんじゃないだろうかと思いました。 |

|

|

|

|

|

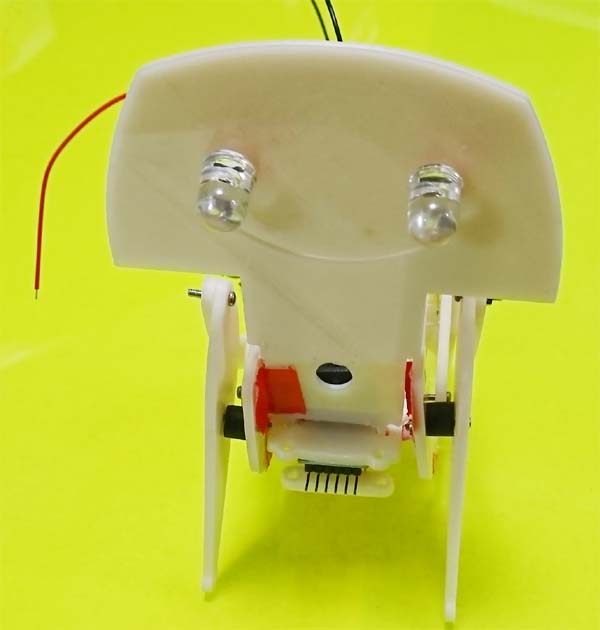

制作過程(プロトタイプ3 乾電池で歩行する何か) |

|

|

|

|

Arduino Pro

Miniを使用することにしましたが、USBポートが無い

ため、USBポートの代わりとなるプログラムを転送するためのピンが大きく前につきでています。

大きさ的には、Nanoとどちらが良いかは微妙ですが、3V版は乾電池2つで動かすことができるのは魅力です。

マウントする穴がないため、固定するには工夫が必要です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|