|

�����e�[�}->�y��->�O�����̊y��

|

|

�F�X�Ȋy��̊y���̋L���@���Љ�܂��B |

�@ |

|

|

�y���̎�� |

�O�����̊y���ɂ͂��낢��Ȏ�ނ̂��̂�����܂��B

���y���Ă�����̂̂P�ɕ������Ƃ������̂�����܂��B�i���w�A���́A�N���V�b�N�Ȃǂ̕��������P�X�O�O�ȕ��p�ӂ��Ă��܂��B�j

���Ȃ݂ɁA����̎O���̊y���ɂ��H�H�l�Ƃ������̂��g�p����܂��B |

|

|

|

|

������ |

|

�������́A�M�^�[�̃^�u���̂悤�ɁA�ǂ̌��̂ǂ̈ʒu���������邩�Ƃ������Ƃʼn��������܂��B�M�^�[�̂悤�ȃt���b�g�͂���܂��A�}����ʒu�͂����������܂��Ă��܂��̂ŁA�����i�����A�j�Ƃ������ƂŎ����Ă��܂��B |

|

�O�����ł́A�ǂ̌����ǂ̉����ɂ��邩�́A�u���q�v�ɂ���Č��܂�܂��B���q�ɂ́A�{���q�A����A�O����Ȃǂ�����܂��B |

|

�y��ɑΖʂ����Ƃ��A���������̎��A�j�̎��A�O�̎��ƌĂт܂��B�E���̎��ɂ����قǁA������̉��������Ȃ�܂��B |

|

|

|

|

���q |

|

�@ |

�� |

�� |

�O |

|

�{���q |

0 |

5 |

12 |

|

���� |

0 |

7 |

12 |

|

�O���� |

0 |

5 |

10 |

|

�e���q�ƌ��̒����̊W���P�ʂŎ����Ə�̕\�̂悤�ɂȂ�܂��B

���Ƃ��A��̉�������`�̉��ɂ����ꍇ�A�j�̉�����͂c�̉��A�O�̉�����̓I�N�^�[�u��̂`�̉��ɂȂ�܂��B

�����ł́A��̎���C��C#�ɒ������邱�Ƃ����������ł��B������グ�邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��A���́A�`���炢�܂ʼn����邱�Ƃ����邻���ł��B

�ǂ̒��q��I�Ԃ��́A�^�w�̓s���ɂ�茈�܂�܂��B�G���L�M�^�[�̂悤�ɁA�i�����傰���Ȍ�������������܂��j������������y��ƈقȂ�A�O�����ł́A�ł��邾��������̉��𑝂₷�悤�ɒ��⒲�q��I�т܂��B |

|

|

|

|

�����ɂ��� |

���t����ꍇ�ȂǁA�Ȃ̃L�[�����܂��Ă���ꍇ�ɁA�ǂ̂悤�ɒ������邩�͊���̑I����������Ǝv���܂��B

�Ȃ̃L�[�ɑ��āA��̎����剹�A�T�x�̉��ȂǂɂȂ�悤�ɂ��܂��B

���Ƃ��A�e�̃L�[�ł���A�j�̎����e�ɁA�b�̃L�[�ł���f�̉��ɂ���A�ȂǂƂ������Ƃ��s���܂��B |

�{���q�ň�̎����b�ɂ����ꍇ

�@

| �@ |

0 |

1 |

2 |

3 |

# |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

b |

10 |

11 |

12 |

13 |

1# |

14 |

15 |

|

�O�̎� |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

G |

G# |

A |

Bb |

B |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

|

�j�̎� |

F |

F# |

G |

G# |

A |

Bb |

B |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

G |

G# |

A |

A# |

B |

|

��̎� |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

G |

G# |

A |

Bb |

B |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

��̕\���A�n�����i�b�̂j�����j�̋Ȃ����t����ꍇ�A�O�A�Q�A���A�U�A�W�A���̊����ƁA�S�A�T�̊����̈ꕔ���g�p���邱�Ƃ�������B

�g�����i�f�̂j�����j�̋Ȃ����t����ꍇ�A�Q�A���A�T�A�U�A�W�A���̊����ƂO�A�P�̊����̈ꕔ�����g�p���邱�Ƃ�������B

�w�����i�e�̂j�����j�̋Ȃ����t����ꍇ�A�O�A�Q�A���A�S�A�U�A�W�A�̊����ƂX�A�e�̊����̈ꕔ���g�p���邱�Ƃ�������B |

�j�オ��ň�̎����b�ɂ����ꍇ

�@

| �@ |

0 |

1 |

2 |

3 |

# |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

b |

10 |

11 |

12 |

13 |

1# |

14 |

15 |

|

�O�̎� |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

G |

G# |

A |

A# |

B |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

|

�j�̎� |

G |

G# |

A |

A# |

B |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

G |

G# |

A |

A# |

B |

C |

C# |

|

��̎� |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

G |

G# |

A |

A# |

B |

C |

C# |

D |

D# |

E |

F |

F# |

��̕\���A�n�����i�b�̂j�����j�̋Ȃ����t����ꍇ�A�O�A�Q�A���A�S�A�U�A�W�̊����ƁA�X�A���̊����̈ꕔ���g�p���邱�Ƃ�������B

�g�����i�f�̂j�����j�̋Ȃ����t����ꍇ�A�O�A�Q�A���A�U�A�W�A���̊����ƁA�S�A�T�̊����̈ꕔ���g�p���邱�Ƃ�������B

�w�����i�e�̂j�����j�̋Ȃ����t����ꍇ�A�O�A�Q�A�S�A�U�A�W�A�X�̊����ƁA�R�A���̊����̈ꕔ���g�p���邱�Ƃ�������B |

|

�@ |

|

|

|

|

�������̋L�����@ |

|

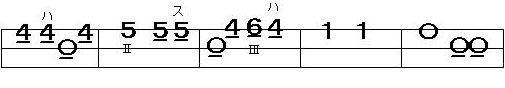

���߂��Ƃɐ������ŋ���Ă��܂��B�R�̐������́A3�{�̌��������Ă��܂��B�ォ��O�̎��A�j�̎��A��̎��ł��B

�����́A�}����ʒu�������Ă��܂����A�������P�ɏ��ɕ���ł���킯�ł͂Ȃ��A�u�O�C�P�C�Q�C�R�C���C�S�C�T�C�U�C�V�C�W�C�X�C���v�̂P�Q��ނƂȂ��Ă��܂��B�i�吳�ՂȂǂ̊y���͐��������ɂȂ��ł��邾���Ȃ̂ŁA����Ɋ���Ă���Ƃ�₱�����ł��B�j�P�O�ȍ~�̐����̓I�N�^�[�u��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̃I�N�^�[�u��͂P���A���̃I�N�^�[�u��͂P���ƕ\�L���܂��B���͉�����������Ă��āA�O�Ɠ����ł��B���͋x���ŁA�j�̎��̏�ɏ����܂��B |

���̒����͉����Ŏ����܂��B���ɐ����Ȃ��̂͂S�������ł��B�������P����̂͂W�������ł��B�������Q����̂͂P�U�������ł��B�������R����̂͂R�Q�������ł��B

�����̉��Ɂ\�����Ă���ꍇ�́A�Q���̒����ɂȂ�܂��B

�������A�O�����̏ꍇ�́A�o�`�Ō���e�������ƁA���܂艹���L�тȂ��̂ŁA�u���v���u�[�v���A�قړ����Ӗ��ɂȂ�܂��B |

�J�^�J�i�ȂǁA�����ȊO�̋L����������Ă���ꍇ������܂��B

�u�X�v�̓X�N�C�ƌ����āA���Ŏ���������������悤�ɂ��Ēe���t�@�ł��B

�u�n�v�̓n�W�L�ƌ����āA����̎w�Ŏ����͂����悤�ɂ��Ēe���t�@�ł��B

�u�E�v�͑ł��w�ƌ����āA����̎w��Ŏ���ł悤�ɂ��Ēe���t�@�ł��B

�u�X���v�̓X���ƌ����āA�������������w�����̏���X���C�h����������ω�������t�@�ł��B

�u�Łv�͂R�{�̌����ɑłt�@�ł��B

�T�A�U�A�V�̋L���͎�����������w�������Ă��܂��B�T�͐l�����w�A�U�͒��w�A�V�͖�w�ł��B |

|

|