|

幻日環 parhelic circle

幻日の尾が長くなって、

しかも内暈

の内側に、太陽を貫くように伸びているような場合があります。

さらにそれが伸びていて、

太陽と同じ高さで空をぐるっと一周取り囲んでいることがあります。

幻日環 (げんじつかん, parhelic circle) という、比較的珍しい現象です。

月の場合はもちろん幻月環 (げんげつかん, paraselenic circle)

と呼ばれます。

幻日環の一部の太陽から 120度の辺りが明るくなる、120度の幻日

が同時に見られることもあります。

|

|

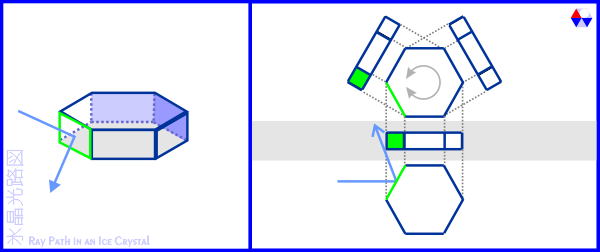

図1: 六角柱の氷晶の側面で反射

(上から見た図) |

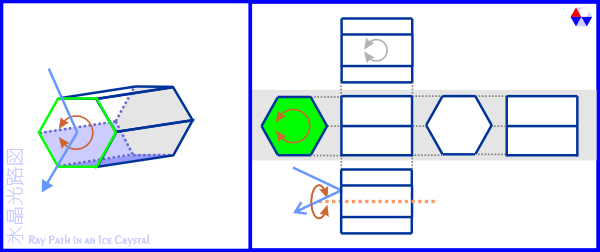

図2: 六角柱の氷晶の底面で反射

(横から見た図) |

太陽 (や月、以下太陽の場合で説明します)

の光が大気中の氷の結晶で反射して見える現象で、

幻日を見せるのと同じ、六角形の面を水平にした薄い六角柱の氷の結晶の側面

(垂直) や、

タンジェントアークなどを見せる、

長い六角柱の氷の結晶が長い軸を水平にしたものの六角形の面

(これもちょうど垂直になっていますね) で反射した光が原因です

(図1, 2)。

反射なので、色が分離することはありません。

外側で反射した光ばかりでなく、

たとえば薄い六角形の氷の結晶の上の面から入った光が側面で反射して、

下の面から出ていく、という内側で反射した光も幻日環を見せる原因になります

(図3)。

この場合、入るときと出るときの二度、屈折していますが、

平行な面のために光の波長による屈折率の違いがちょうど打ち消されて、

やはり色は分離しません。

|

図3: 氷晶の外で反射する光と

中に入って反射する光 |

垂直な面で反射するわけですから、光は当然、太陽と同じ高さに見えます

(ビルの窓に太陽の光が反射しているのを想像してください)。

よって、最初に説明したような、太陽と同じ高さの輪ができあがるわけです。

太陽と同じ高さ、ですから、太陽が高いほど輪は小さくなります。

太陽高度が60度くらいで内暈も見えていると、

鎖のように重なった二つの輪が見えることになります。

太陽高度が80度だと、内暈よりも内側に幻日環が完全に収まってしまいます。

|

名称: 幻日環

name: parhelic circle

|

氷晶の形状: 六角柱(平板)

姿勢: 底面/上面を水平に

光路: →[側面]→

|

|

|

氷晶の形状: 六角柱(鉛筆型)

姿勢: 底面/上面を結ぶ軸を水平に

光路: →[底面/上面]→

|

|

関連項目

|