インバータ化計画(2002/03/31更新)

|

我が家の本棚 インバータ化計画(2002/03/31更新) |

|

![]() 蛍光灯をインバータに改造してみよう(2001/05/05)

蛍光灯をインバータに改造してみよう(2001/05/05)

電球型蛍光灯というのをご存じでしょうか?口金が白熱電灯と同じで,電気代が約1/5になるという電球です.普通あまり気にせずに使われている電球ですが,改めて考えてみると電球1個似つきインバータ回路が1個入っていることになります.電球として考えると割高ですが,インバータ回路の値段と考えると案外割安です(普通の人はこういう考えをしないとは思いますが・・・).

つまり,電球自身が古くなってもインバータ回路はまだ使えるはずなので,このインバータ回路を他の蛍光灯に移植することで,普通の蛍光灯が高級インバータ蛍光灯に簡単に改造できます.

知人の家で使われていた古い電球型蛍光灯(東芝EFA8 8W/40W相当)が入手できたので,早速ばらしてみることにします.

|

|

| 東芝の電球型蛍光灯 EFA8 消費電力8W(40W相当) |

注意して電球を割ると,中から口金よりもやや大きいインバータ回路が出てくる. |

実際にばらしてみると思ったよりもシンプルな構成でした.一枚のインバータ基板と蛍光管があるだけです.回路を解析するまでもなく,インバータ基板から伸びている4本の電線を他の蛍光管につなぐだけで簡単に使うことができそうです.

この基板には重大な欠点が一つ存在しています.保護回路が入っていないので無負荷で電源を入れると,パワーFETが恐らく壊れます(割れる?燃える?).電球の中では必ず蛍光管がつながっている状態で使うことを想定しているので当然の仕様ですが,たとえば改造後に節約のためと蛍光灯を1本外してスイッチを入れると,インバータが壊れます.これは改造後の使用で注意が必要なところです.

|

|

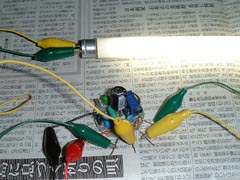

| インバータ基板.非常にシンプルです. | とりあえず,8Wの蛍光灯をつけてみます.一瞬で点灯し,ちらつきもありません. |

今回入手した電球型蛍光灯(インバータ)の仕様が8W出力ということで,同じ8Wの蛍光管を使っている金魚の照明用の蛍光灯を改造することとしました.

まずは外したインバータ基板の動作試験.ミノムシクリップを使って蛍光管をつなげ,スイッチオン...緊張の瞬間...あっ...というまもなくスイッチを入れた瞬間に蛍光管が点灯しました.安定器を使った従来型の蛍光灯と違い一瞬で点灯し,ちらつきのない発光はインバータならではです.

|

|

| (上)改造前(下)改造後 改造後は安定器とグローが取り外され,非常にシンプルになっている.安定器がないのでとても軽い. |

端子は熱収縮チューブで保護.下の緑色のシートはシャーシとの絶縁用.基板と端子には防水コートを施す. |

動作確認の後は,実際の改造です.水槽用蛍光灯をばらして安定器とグローを取り外します.蛍光灯の部品でもっとも重いのがこの安定器で,これがいらなくなるためインバータ化した蛍光灯は非常に軽くなります.改造後はインバータ基板の下に絶縁用のプラスチックのシートを引き,基板と電極には防水コートを施します.

ちなみに防水コート(有名なところでハヤコートなど)なんてそうそう使うものではないので,店頭にあるかなと思って秋葉原に行ってみたところ,意外にも結構数の出るアイテムらしい.そう,CPUのオーバークロックのために使うのです.ペルチェなどで強制冷却をするときに結露してショートするのを防ぐために結構売れているそうです..

さて,全体を仮組みした状態で,もう一度点灯試験.問題なく点灯することを確認したところで元通りに.外観は全く変わりませんが,すっかり生まれ変わりました.瞬間で点灯するし重量も軽くなって水換えも楽になりました.

気になる電気代ですが,改造前,改造後,それぞれ8時間点灯したときの消費電力量を記録しておいたのですが,掃除のときに間違ってメモを捨ててしまいました.かなり消費電力量が減っていたはずなのですが,裏付けるデータが無くなってしまいました.残念.今度別の蛍光灯を改造する機会があれば,そのときに測定してみようと思います.

|

| 改造後の水槽 見た目はなにも変わらないが,電気代がこれまでの半分以下になっている |

| どのページにいても金魚鉢を クリックするとトップページに戻ります |

by Hiroshi Matsumura |